Weblog

記事を読めば,香り立つ.あんな匂いやこんなニオイ...!?

生々しい景色が映る.ありのままの存在がここにある.

"そこには, いつかの残り香." Sys. T. Miyatake (2023-2026)

※はじめにお読みください

ウェブログは生物とテクノロジが共生する

■ キーワードとアブストラクト

(ブログ・筆者とAIとの関係性)

このブログの一部では,読者のみなさんが各記事の内容を手早く把握するにあたって便利な,記事ごとのアブストラクトとキーワード(テーマ)をご用意しております.

その内容の検討や選定の際には,なるべく的確なアブストラクト記述やキーワード抽出,わかりやすいテーマの提示を実現するために,AIの助言を参考にして作成しております.

だがしかし,私自身(生物)の執筆である以上の理念や創作の意匠に係る話として,本文や題名をはじめとする内容そのもの,本質に対しては機械の関与のない純粋な生々しさを追求し執筆や推敲に向き合っている立場であります.

先端のテクノロジを活用しつつも,どこか濃やかで生物的な温もりをぜひ,心ゆくまでご賞味くださいね.

該当する記事では「この記事を読む」をタップクリックしていただくことで,続けて本文をご閲読いただけます.

なお,現在AIに担当してもらっているのは各記事のキーワードならびにアブストラクトの助言の他,一部記事の本文中に掲載される場合のそのテキストです.

その際には必ず,その箇所に生成AIが関与している事実と,その扱われ方や範囲等を明記するようにしております.

生身の人間と無機質なプログラムとが寄り添いながら協働しているみたいで,非常に微笑ましいですね!(これはまさしく和やかです!バッチグーといったところであります!)

記事は作品である(確かさの求めも空しく只管に揺らぎ続けるのみ)

■ 著者はおそらく正常ではない(ありとあらゆる無秩序と逸脱についての弁明)

筆者・パーソナリティはアート作品の制作者,表現者ではありますが,特定の分野の専門家ではありません.

たとえば「〜〜学的視点」などの表現が見られる場合,それはあくまで作品内表現の一部であり,実際にその学術的な視点や概念を参考にしつつも,読者のみなさんが総合的に作品(各記事,ブログ全体)から感じ取ることはなにか?という感覚的な部分を常に重視していることをここに明言させていただきます.

ご利用ガイドライン

■ センシティブな内容について(理念)

このブログの一部に,筆者の精神的な苦悩をありのままに表現した,センシティブな要素を含むコンテンツが存在しております.

読者の方に向けて,共感が発生することによる安心感のご提供,悩みをひとりで抱え込んでいたことによる孤独感の解消,ならびに人間味の漂う原始的なこころの描写をお楽しみいただくことを目的とし公開しております.

該当の記事の目次や記事,項の題に赤茶色をした文字列 "[!sensitive!]" を表示することで,センシティブな内容を含む旨を視覚的な情報としてお伝えしております.

該当の本文冒頭・該当箇所には【ご注意】から始まる「続きを読む」文で閉じられており,その記事から得られる生々しさを体感することを望まれる方を対象に,内容を開いてお読みいただくことが可能な形をとっております.

現在,精神的に不安定な状況にある方は,該当部分の閲読を控えてください.また,必要であれば,専門家の支援を受けてください.

筆者は,読者のみなさんの健康を第一に考えたいと思っております.

たとえば「つらいのは,自分だけではない」という心強い気づきや,苦痛さえも認めていく大切さ,心の奥深さなどの共有ができたらいいなと考えております.

読者のみなさんが健康的に,前向きに,安定したゆたかな(淨樂な)生活を送ることができますようにと願いながら,これからも必要な努力や配慮を怠らず,抜かりなく執筆活動を行なって参ります.

■ 正確性・信憑性・最新性について(免責)

公開前に記事を校閲・音声を確認したり,公開後にも内容を精査して訂正や補足を添えたりするなどの編集を随時行ない,品質の向上に努めておりますが,情報の「正しさ」や「新しさ」「適合性」などについて,明示的にも黙示的にも保証しておりません.

至らない点が見られお見苦しいかと思われますが,気になる点がございましたらお問い合わせいただければ幸いです.

ご確認いただき,ありがとうございました.

それでは,記事をおたのしみください!

記事一覧(総合)

目次

- 個別ページ:【音声配信】🎓男のヨゴレをゴシゴシ拭きとる!🤣【第26回】Sys. T. Miyatake (Jan 22, 2026)

- 【画像】The Persistence of Summer(登山)Sys. T. Miyatake (Jan 21, 2026)

- 個別ページ:【音声配信】Merry Xmas!あたしの日常(よいお年を)【第25回】Sys. T. Miyatake (Dec 25, 2025)

- [!sensitive!] 個別ページ:【音声配信】眼球について【スピンオフ・第3弾】Sys. T. Miyatake (Dec 05, 2025)

- 学習中の書籍と鑑賞中の作品たちSys. T. Miyatake (Dec 04, 2025)

- 【画像】さまよえるプリフロンタルコルテックス(登山)Sys. T. Miyatake (Nov 21, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】【画像】鍵盤が吹っ飛びました…【第24回】Sys. T. Miyatake (Nov 11, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】混乱しました!(ダンディ吐息とは何か)【第23回】Sys. T. Miyatake (Oct 24, 2025)

- ゆるしの非理念化Sys. T. Miyatake (Oct 18, 2025)

- 表現とは何かSys. T. Miyatake (Oct 16, 2025)

- 【動画】🦋それいけ!いもむしチャン🐛Sys. T. Miyatake (Oct 10, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】ハチャメチャ雑談〜時には異星人のように【第22回】Sys. T. Miyatake (Sep 26, 2025)

- 【動画】お花ちゃんらと虫さんらSys. T. Miyatake (Aug 22, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】共感とセルフケア(内省と実践)【第21回】Sys. T. Miyatake (Aug 13, 2025)

- 私が現在読んでいるお気に入りの書籍Sys. T. Miyatake (Aug 02, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】『雀ト私・夏ノ酸』by 宇宙人システィ【第20回】Sys. T. Miyatake (Jul 26, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】沈黙の美について(静かな癒し)【第19回】Sys. T. Miyatake (Jun 26, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】自由ってなんだっけ?表現・承認・広告のハナシ【第18回】Sys. T. Miyatake (May 27, 2025)

- 近況報告(技術系の試行錯誤と自己満足を超えて)Sys. T. Miyatake (May 13, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】承認欲求と社会構造(共感・理解・デジタル倫理)【第17回】Sys. T. Miyatake (Apr 29, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】クリエイターと著作権(文化の発展と自由)【スピンオフ・第2弾】Sys. T. Miyatake (Apr 01, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】分霊さ〜ん いらっしゃい!【第16回】Sys. T. Miyatake (Mar 10, 2025)

- 【詩】ほろ苦い旅,度々ビター豆タービンSys. T. Miyatake (Feb 16, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】早口星人はかく語りき【第15回】Sys. T. Miyatake (Feb 12, 2025)

- 個別ページ:【音声配信】年末特大号!勝手にフェードアウト【第14回】Sys. T. Miyatake (Dec 23, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】戦国時代は黒歴史?【スピンオフ・第1弾】Sys. T. Miyatake (Dec 09, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】芸術の浄化作用と社会的責任そして【第13回】Sys. T. Miyatake (Nov 28, 2024)

- ニューロダイバーシティ(神経多様性)についてSys. T. Miyatake (Nov 21, 2024)

- 【画像】非常にエレガントSys. T. Miyatake (Nov 16, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】止まらない思考と外せないメガネ【第12回】Sys. T. Miyatake (Oct 29, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】AIと対話を重ねる日々。【第11回】Sys. T. Miyatake (Oct 16, 2024)

- トップページにて「追記」ログSys. T. Miyatake (Sep 15, 2024)

- トップページにて「ご報告」ログSys. T. Miyatake (Sep 15, 2024)

- これからどうしようSys. T. Miyatake (Aug 07, 2024)

- 遵守する大切さとオリジナリティSys. T. Miyatake (Aug 04, 2024)

- ゆるしSys. T. Miyatake (Aug 04, 2024)

- 【画像】強みと弱みをリスト化してみましたSys. T. Miyatake (Jul 27, 2024)

- セミの木登りSys. T. Miyatake (Jul 25, 2024)

- フォントファイルっていいなSys. T. Miyatake (Jul 24, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】ヴィランをあんまり責めないでね!(ネタバレ含む)【第10回】Sys. T. Miyatake (Jul 23, 2024)

- 【画像】重曹水に浮かべましたSys. T. Miyatake (Jul 17, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】論理学者!?厳密人が確かめてみました【第9回】Sys. T. Miyatake (Jul 14, 2024)

- 打算と功利... 生物の一種として考えるSys. T. Miyatake (Jul 04, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】比較と競争について(自論)【第8回】Sys. T. Miyatake (Jun 10, 2024)

- 趣味と仕事の認識上の棲み分けと計画Sys. T. Miyatake (May 14, 2024)

- 【詩歌画像】園のととのえSys. T. Miyatake (May 11, 2024)

- テクノロジに添削してもらいましたSys. T. Miyatake (May 07, 2024)

- 漢字の派生語と音Sys. T. Miyatake (May 06, 2024)

- わたしの課題Sys. T. Miyatake (May 06, 2024)

- HTML実験室 ちょっと見せます。Sys. T. Miyatake (May 04, 2024)

- HTML教材 鋭意製作中であります!Sys. T. Miyatake (Apr 29, 2024)

- 理解から晴れてゆくこころの景色(そして現在の興味)Sys. T. Miyatake (Apr 28, 2024)

- 老人曰くSys. T. Miyatake (Apr 27, 2024)

- アニマとアニムスと我々とSys. T. Miyatake (Apr 25, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】テクノロジーの進歩には味わいで克つ人間【第7回】Sys. T. Miyatake (Apr 23, 2024)

- HTMLデザインデータ提供の検討などSys. T. Miyatake (Apr 22, 2024)

- 翻訳アルゴリズムの謎Sys. T. Miyatake (Apr 21, 2024)

- ロジカルに処理してやさしさで見守るSys. T. Miyatake (Apr 18, 2024)

- 【写真・画像】花見へGO!Sys. T. Miyatake (Apr 12, 2024)

- [!sensitive!] 病気と付き合うSys. T. Miyatake (Apr 05, 2024)

- 【画像】半径とチーズSys. T. Miyatake (Apr 04, 2024)

- 安静と健康,素直と好意Sys. T. Miyatake (Apr 02, 2024)

- 自己の課題と就労への影響Sys. T. Miyatake (Apr 02, 2024)

- 【写真・画像】庭前のお花たちをご紹介しますSys. T. Miyatake (Apr 01, 2024)

- 謙虚を探すSys. T. Miyatake (Mar 31, 2024)

- [!sensitive!] 生命の保護Sys. T. Miyatake (Mar 30, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】雑談【第6回・再開】Sys. T. Miyatake (Mar 29, 2024)

- 宝物Sys. T. Miyatake (Mar 24, 2024)

- [!sensitive!] 現実こそすべてSys. T. Miyatake (Mar 24, 2024)

- 活動の実感とユーザさんへの告知法Sys. T. Miyatake (Mar 22, 2024)

- 敵ながら遖Sys. T. Miyatake (Mar 17, 2024)

- 【画像】コマンドを間違えてもSys. T. Miyatake (Mar 16, 2024)

- 味わうということSys. T. Miyatake (Mar 15, 2024)

- 個別ページ:【音声配信 + 説明記事】HTMLをたのしく学ぼう!【第1回】Sys. T. Miyatake (Mar 14, 2024)

- やさしさの恩恵Sys. T. Miyatake (Mar 11, 2024)

- 水族館に還るのぢや!Sys. T. Miyatake (Mar 10, 2024)

- 自己肯定とは何か(自論)Sys. T. Miyatake (Mar 10, 2024)

- ショート集 IX ‘未熟ゆえに可愛い’Sys. T. Miyatake (Mar 08, 2024)

- 継続の重要性Sys. T. Miyatake (Mar 04, 2024)

- のぞみ(共同作業者募集)Sys. T. Miyatake (Mar 03, 2024)

- [!sensitive!] 心の支えSys. T. Miyatake (Mar 03, 2024)

- 情緒についてSys. T. Miyatake (Mar 01, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】今後の展望(BGM有)【第5回・最終回】Sys. T. Miyatake (Feb 29, 2024)

- [!sensitive!] 刺激Sys. T. Miyatake (Feb 28, 2024)

- 物質に偏りすぎないバランス感覚Sys. T. Miyatake (Feb 27, 2024)

- 価値について再考Sys. T. Miyatake (Feb 27, 2024)

- 詩集:妄想バナ詩が聴こえる頃にSys. T. Miyatake (Feb 24, 2024)

- 相互性Sys. T. Miyatake (Feb 23, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】私のインターネット活動の歴史と思考などなど(BGM有)【第4回】Sys. T. Miyatake (Feb 21, 2024)

- 【画像】悩んでしまうよ?己が常軌を逸してしまうからSys. T. Miyatake (Feb 20, 2024)

- ショート集 VIII ‘人間は失敗する生き物かもしれない’Sys. T. Miyatake (Feb 16, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】私なりの哲学とゲームとお菓子(BGM有)【第3回】Sys. T. Miyatake (Feb 14, 2024)

- 発見したかもしれないSys. T. Miyatake (Feb 12, 2024)

- ショート集 VII ‘かわいい’Sys. T. Miyatake (Feb 09, 2024)

- ふたりのヒ・ミ・ツSys. T. Miyatake (Feb 07, 2024)

- いっしょSys. T. Miyatake (Feb 06, 2024)

- 昼寝の尊重Sys. T. Miyatake (Feb 05, 2024)

- ショート集 VI ‘固いつながり’([!sensitive!] マゾヒズム IV・再);Sys. T. Miyatake (Feb 03, 2024)

- ショート集 V(タエマナーク・ヒハーンとの対峙,[!sensitive!] マゾヒズム III・完,かわちくて逡巡 ほか)Sys. T. Miyatake (Jan 31, 2024)

- なかよしでありますSys. T. Miyatake (Jan 30, 2024)

- 魅惑のファッションSys. T. Miyatake (Jan 28, 2024)

- ショート集 IV(理屈こきこき!,好みのひと),今後の目標Sys. T. Miyatake (Jan 27, 2024)

- ショート集 III(オネスティ,家具,集中とシュガー)Sys. T. Miyatake (Jan 25, 2024)

- 個別ページ:【音声配信】ハイテンション!?お笑いトーク【第2回】(お蔵入り)Sys. T. Miyatake (Jan 24, 2024)

- ショート集 II(抱擁,[!sensitive!] マゾヒズム II),ものづくりっていいなSys. T. Miyatake (Jan 22, 2024)

- 【音声配信】好きなゲームを語りますよ!【第1回】Sys. T. Miyatake (Jan 21, 2024)

- いい思い出 その2「東京」Sys. T. Miyatake (Jan 20, 2024)

- ショート集(匂い,[!sensitive!] マゾヒズム,余 ほか)Sys. T. Miyatake (Jan 19, 2024)

- 限りないダンスSys. T. Miyatake (Jan 17, 2024)

- いい思い出 その1「恋愛ドキドキ」Sys. T. Miyatake (Jan 15, 2024)

- リラックスSys. T. Miyatake (Jan 15, 2024)

- 自閉と外界,全年齢対象のゲームSys. T. Miyatake (Jan 14, 2024)

- 成長Sys. T. Miyatake (Jan 11, 2024)

- アナリティクスによる一喜一憂,虚無との付き合い方についてSys. T. Miyatake (Nov 02, 2023)

- もちもちの掛け布団Sys. T. Miyatake (Oct 31, 2023)

- 占有する他者性を希釈する老人とはSys. T. Miyatake (Oct 30, 2023)

- 自己性は不安定,そして未知へのおそれSys. T. Miyatake (Oct 25, 2023)

- "価値がある" とは何か,そして近況報告Sys. T. Miyatake (Oct 23, 2023)

- 気軽に気楽に気持ちよくSys. T. Miyatake (Oct 20, 2023)

- 厳格であり支持的Sys. T. Miyatake (Oct 02, 2023)

題と著者と初版日と.

(読んでくれて,ありがとう!)

© 2023-2026 SYS.T.Miyatake

記事一覧(音声附のみ抽出)

Podcast コレクション(メイン)

- 【音声配信】🎓男のヨゴレをゴシゴシ拭きとる!🤣【第26回】Sys. T. Miyatake (Jan 22, 2026)

- 【音声配信】Merry Xmas!あたしの日常(よいお年を)【第25回】Sys. T. Miyatake (Dec 25, 2025)

- 【音声配信】【画像】鍵盤が吹っ飛びました…【第24回】Sys. T. Miyatake (Nov 11, 2025)

- 【音声配信】混乱しました!(ダンディ吐息とは何か)【第23回】Sys. T. Miyatake (Oct 24, 2025)

- 【音声配信】ハチャメチャ雑談〜時には異星人のように【第22回】Sys. T. Miyatake (Sep 26, 2025)

- 【音声配信】共感とセルフケア(内省と実践)【第21回】Sys. T. Miyatake (Aug 13, 2025)

- 【音声配信】『雀ト私・夏ノ酸』by 宇宙人システィ【第20回】Sys. T. Miyatake (Jul 26, 2025)

- 【音声配信】沈黙の美について(静かな癒し)【第19回】Sys. T. Miyatake (Jun 26, 2025)

- 【音声配信】自由ってなんだっけ?表現・承認・広告のハナシ【第18回】Sys. T. Miyatake (May 27, 2025)

- 【音声配信】承認欲求と社会構造(共感・理解・デジタル倫理)【第17回】Sys. T. Miyatake (Apr 29, 2025)

- 【音声配信】分霊さ〜ん いらっしゃい!【第16回】Sys. T. Miyatake (Mar 10, 2025)

- 【音声配信】早口星人はかく語りき【第15回】Sys. T. Miyatake (Feb 12, 2025)

- 【音声配信】年末特大号!勝手にフェードアウト【第14回】Sys. T. Miyatake (Dec 23, 2024)

- 【音声配信】芸術の浄化作用と社会的責任そして【第13回】Sys. T. Miyatake (Nov 28, 2024)

- 【音声配信】止まらない思考と外せないメガネ【第12回】Sys. T. Miyatake (Oct 29, 2024)

- 【音声配信】AIと対話を重ねる日々。【第11回】Sys. T. Miyatake (Oct 16, 2024)

- 【音声配信】ヴィランをあんまり責めないでね!(ネタバレ含む)【第10回】Sys. T. Miyatake (Jul 23, 2024)

- 【音声配信】論理学者!?厳密人が確かめてみました【第9回】Sys. T. Miyatake (Jul 14, 2024)

- 【音声配信】比較と競争について(自論)【第8回】Sys. T. Miyatake (Jun 10, 2024)

- 【音声配信】テクノロジーの進歩には味わいで克つ人間【第7回】Sys. T. Miyatake (Apr 23, 2024)

- 【音声配信】雑談【第6回・再開】Sys. T. Miyatake (Mar 29, 2024)

- 【音声配信】今後の展望(BGM有)【第5回・最終回】Sys. T. Miyatake (Feb 29, 2024)

- 【音声配信】私のインターネット活動の歴史と思考などなど(BGM有)【第4回】Sys. T. Miyatake (Feb 21, 2024)

- 【音声配信】私なりの哲学とゲームとお菓子(BGM有)【第3回】Sys. T. Miyatake (Feb 14, 2024)

- 【音声配信】ハイテンション!?お笑いトーク【第2回】(※御蔵入)Sys. T. Miyatake (Jan 24, 2024)

- 【音声配信】好きなゲームを語りますよ!【第1回】Sys. T. Miyatake (Jan 21, 2024)

Podcast コレクション(スピンオフ)

- [!sensitive!] 【音声配信】眼球について【スピンオフ・第3弾】Sys. T. Miyatake (Dec 05, 2025)

- 【音声配信】クリエイターと著作権(文化の発展と自由)【スピンオフ・第2弾】Sys. T. Miyatake (Mar 10, 2025)

- 【音声配信】戦国時代は黒歴史?【スピンオフ・第1弾】Sys. T. Miyatake (Dec 09, 2024)

Podcast コレクション(わくわく型学習)

- 【音声配信 + 説明記事】HTMLをたのしく学ぼう!【第1回】Sys. T. Miyatake (Mar 14, 2024)

題と著者と初公開日と.

(聴いて,学んでくれて,ありがとう!)

© 2023-2026 SYS.T.Miyatake

#119

【画像】The Persistence of Summer(登山)

【問題】この写真は何でしょうか?↑

Too Late

正解は……(こちら!)

"冬の蝉" でした!(分からなかったあなたもシケイダ!!なんつって〜笑)

ボデーがすっかり黒くなり果ててしまった死骸なのですが,風雨に晒されてもこうして樹に残っていたのが奇跡!

(沈黙の中,あなたをずっと眺めている私とは何か……)

No Song, Neither Fresh nor Gone

今月はずっと構築の作業をしていて,設計・建設中のWEBギャラリプロジェクトが実はどんどん進んでいます!

その一方,最近の私は歌っていませんが,それは蝉も同じのようです.

時間は有限です.それを忘れることができる生物や自然,そしてこの色合いの美しさに見惚れています.

Thank U!

今年はWEBギャラリの建築のプロセスをお見せしながら,ユーザの皆さんと一緒に完成を目指します!

あとは文化・アート,こころと健康,哲学や倫理などなどのテーマで皆さんと対話をしていけたらと思っています!

本年もよろしくお願いしますね!^^

P.S. (Jan 26, 2026)

同行した友人が撮影してくれていたようです.

恥ずかしいですね.それはメタ的に観えますから.

あゝ,山はいいものですね.

[ Sys. T. Miyatake, (Jan 21, 2026. Last modified: Jan 26, 2026.;) ]

#116

学習中の書籍と鑑賞中の作品たち

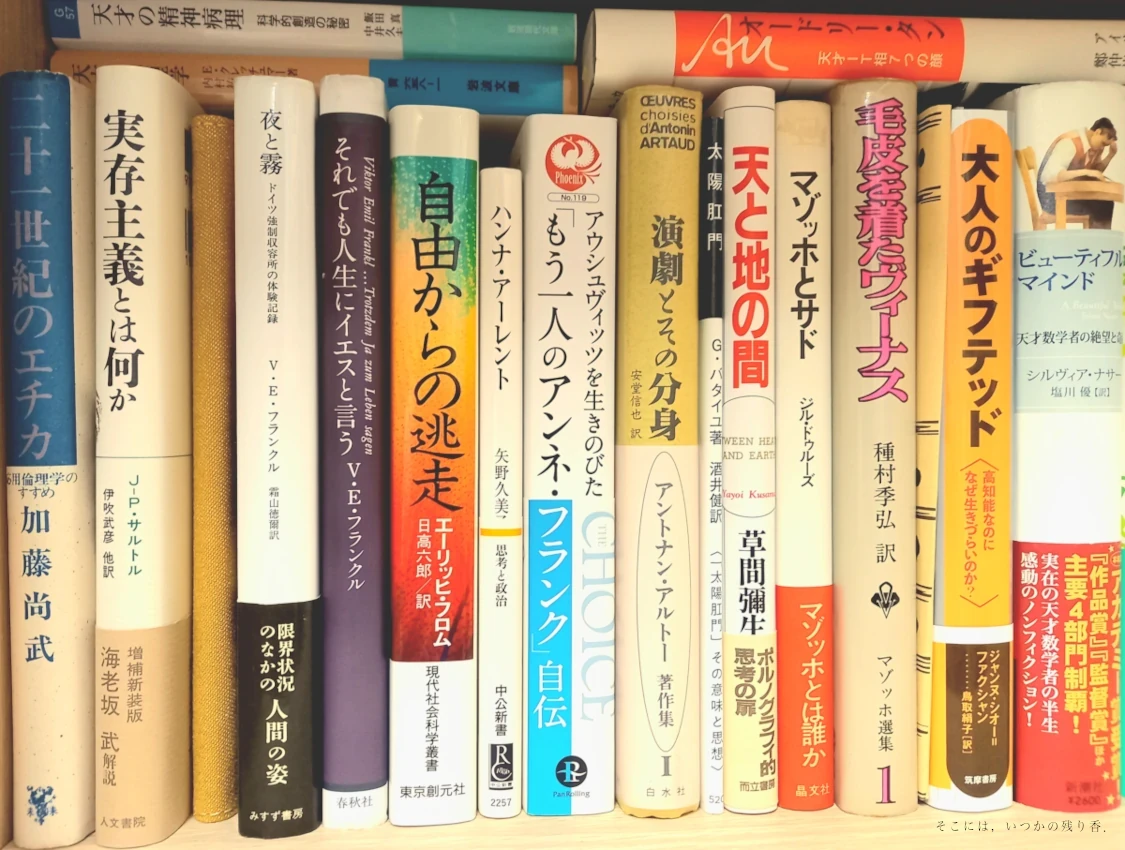

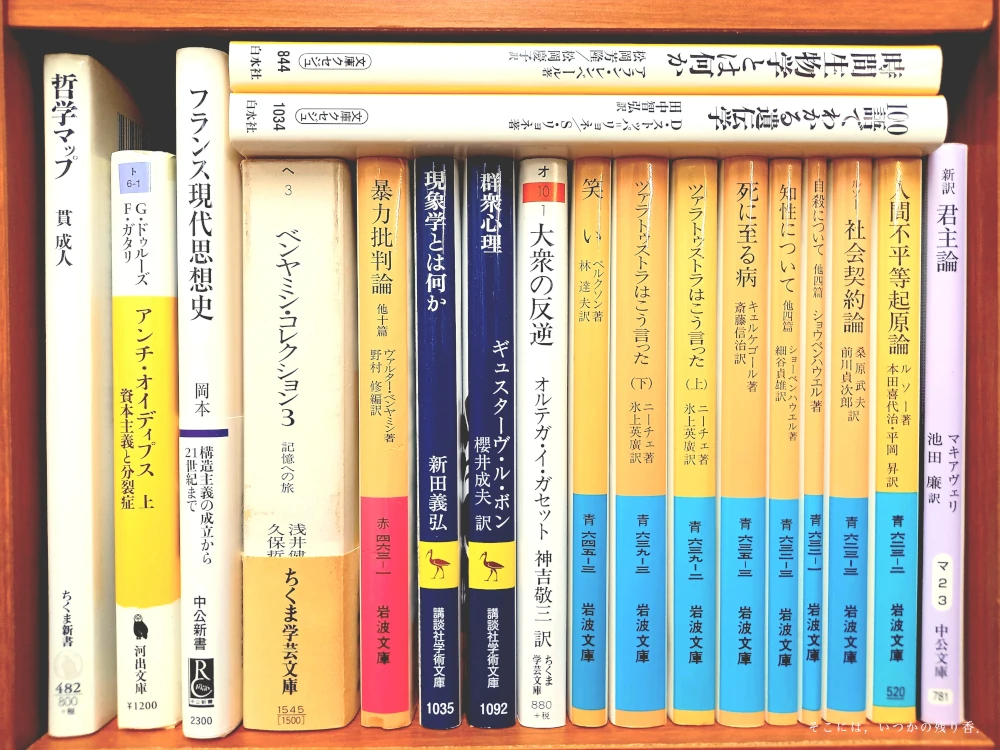

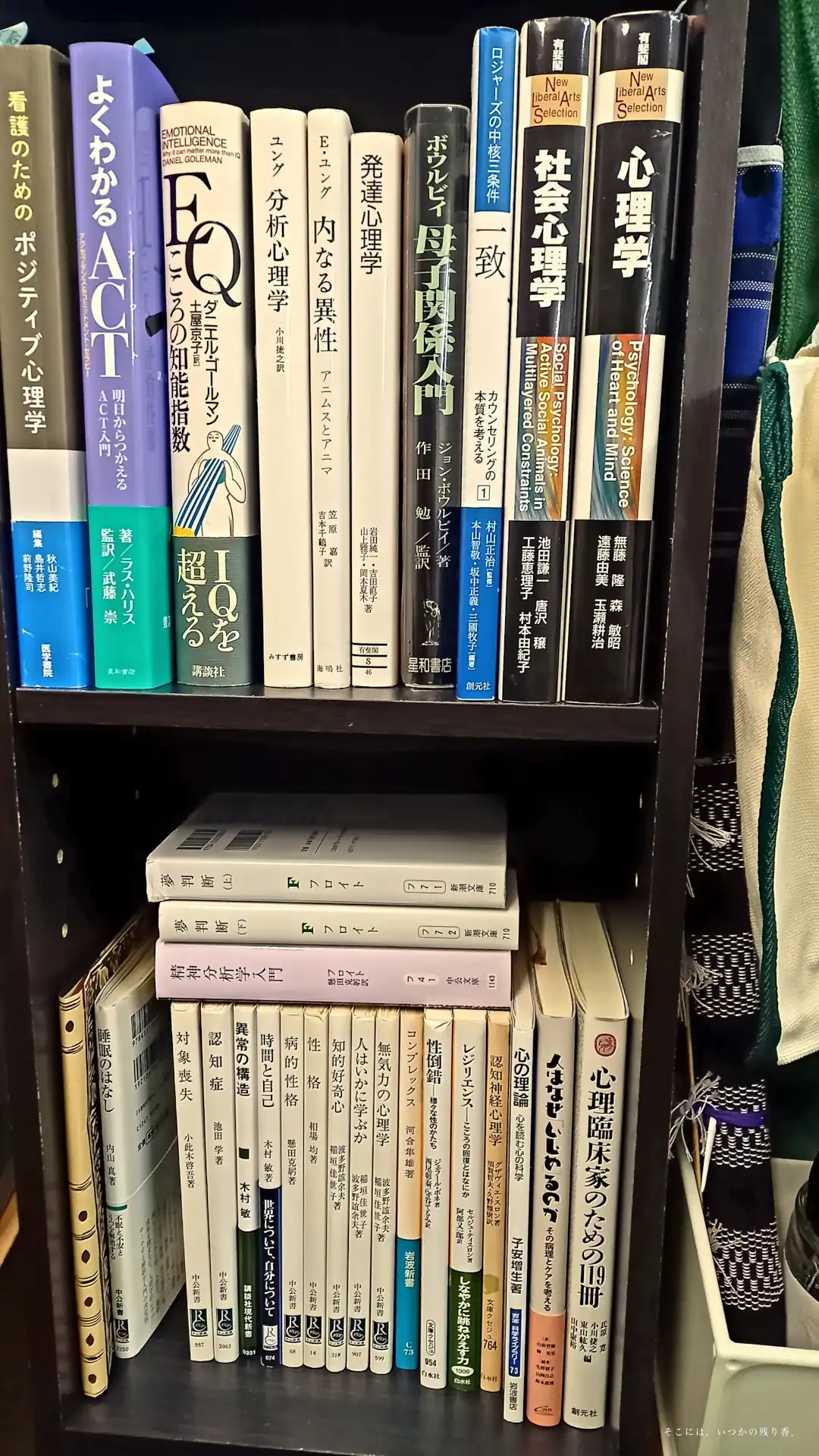

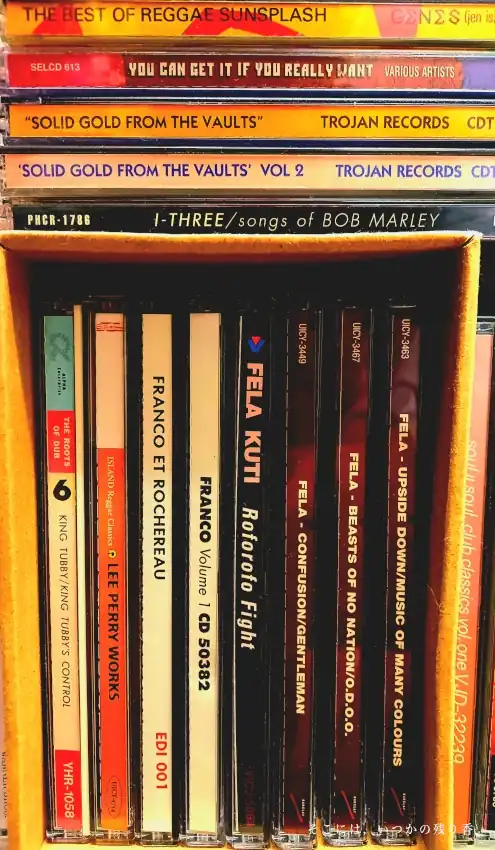

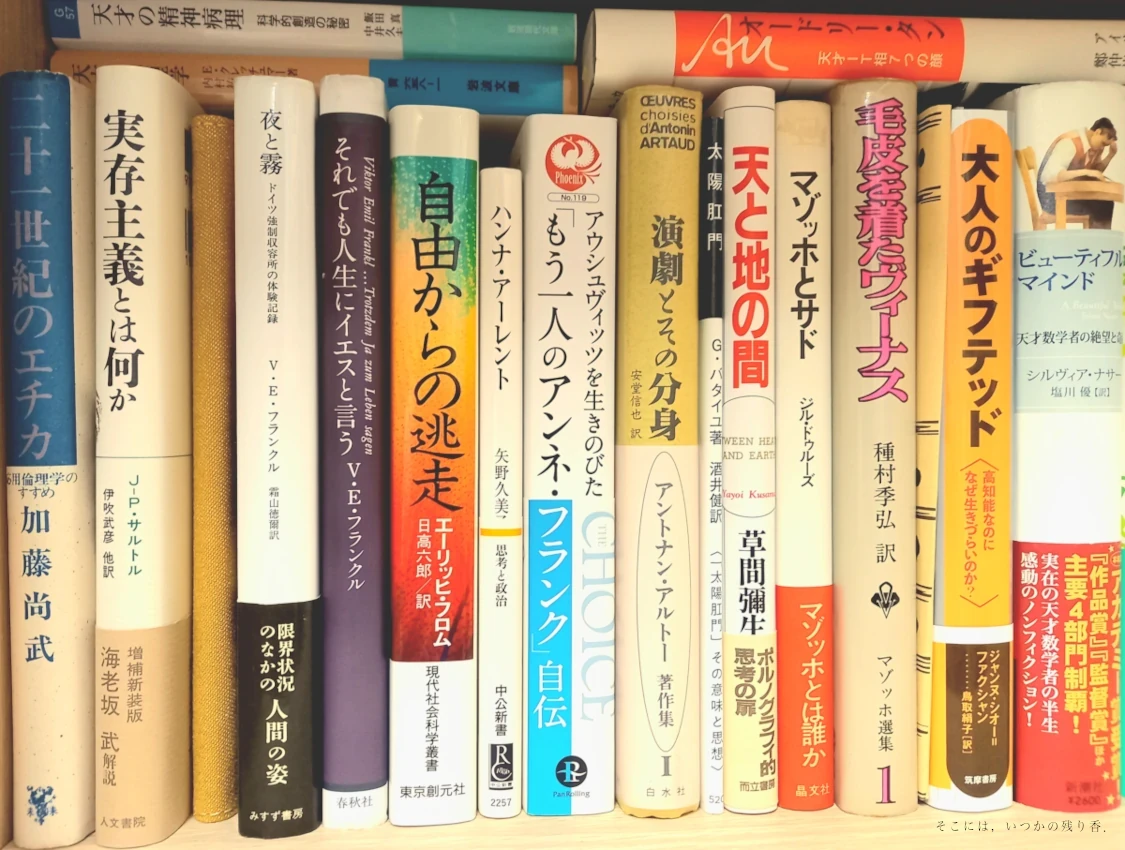

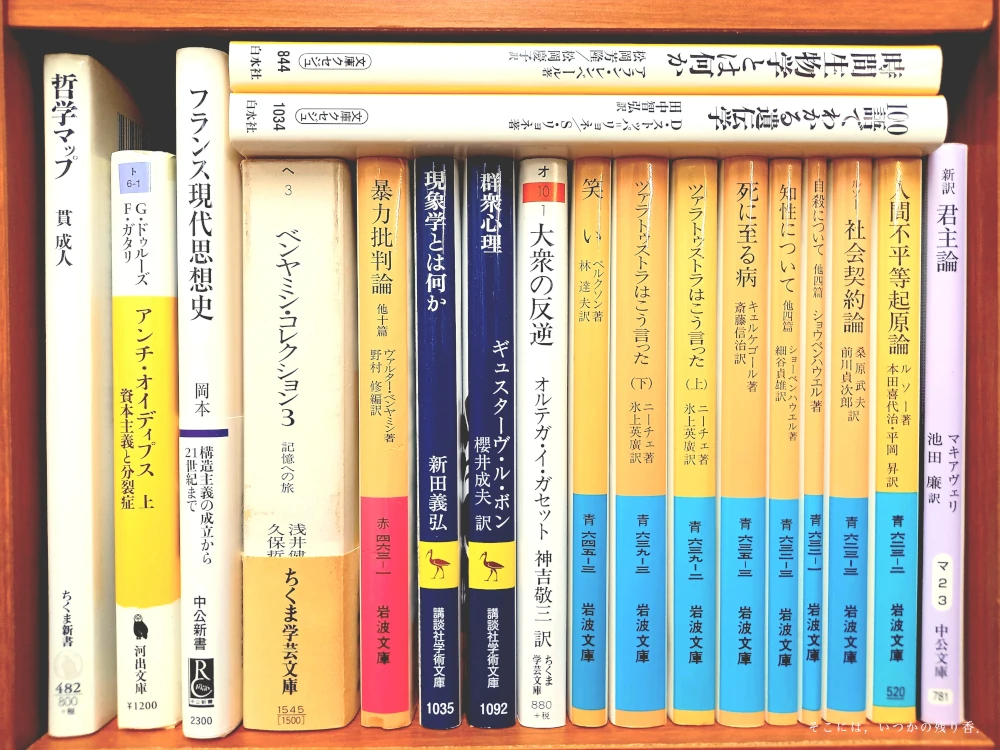

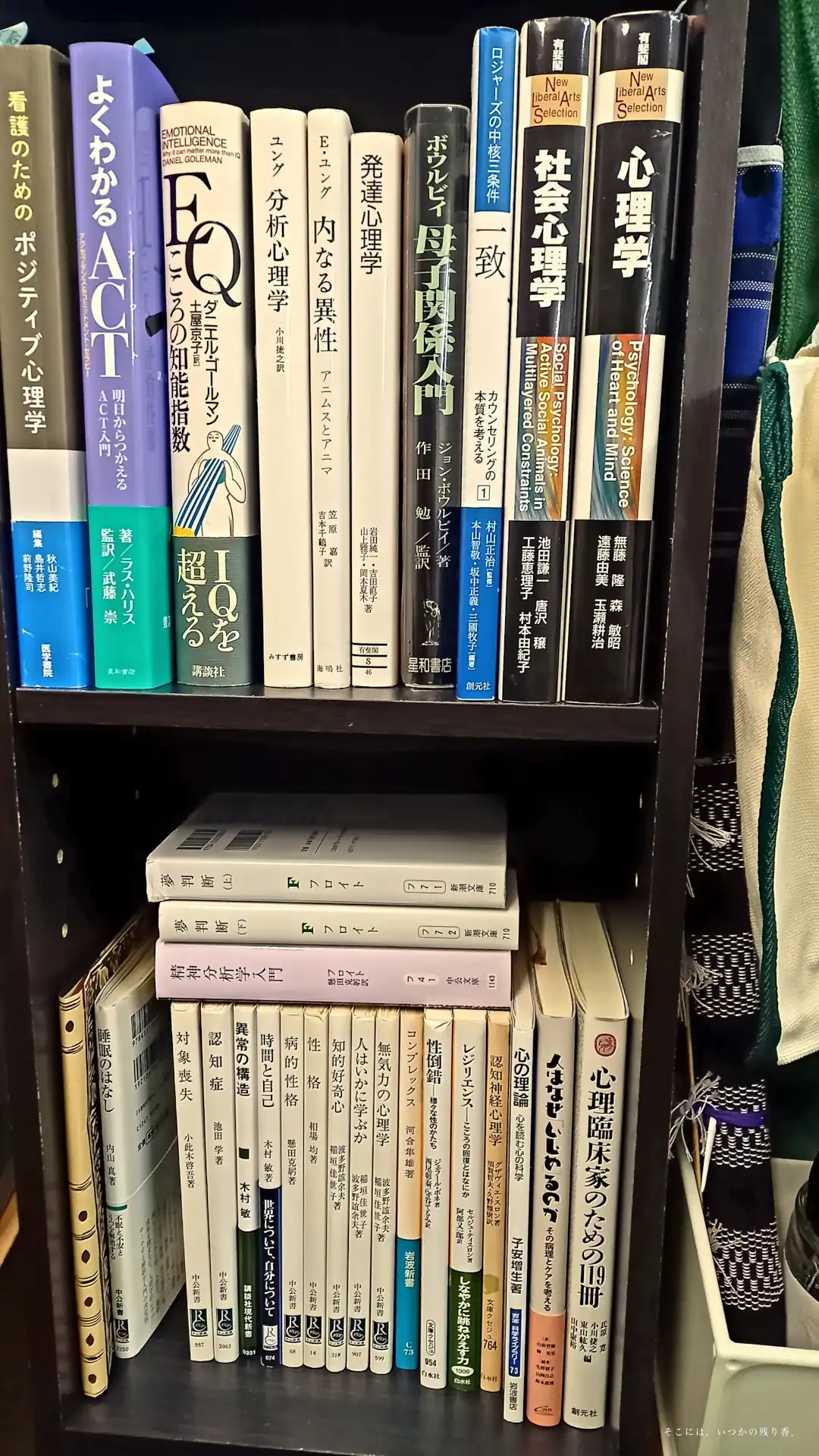

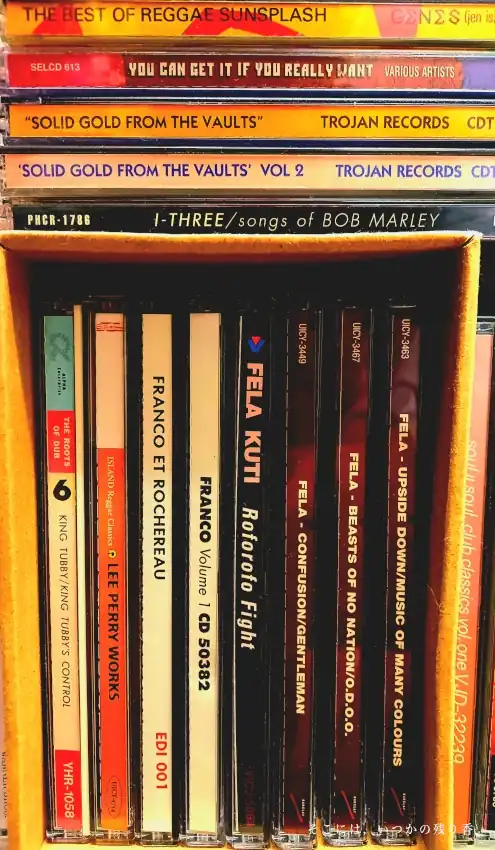

本日は,特別に私の研究室で撮影した書棚の一部を公開します.

みなさんとの会話の種になれたらうれしいなと思っています.

思想・芸術・小説 ほか

哲・倫理 ほか

心理・精神分析・医・ケア・性

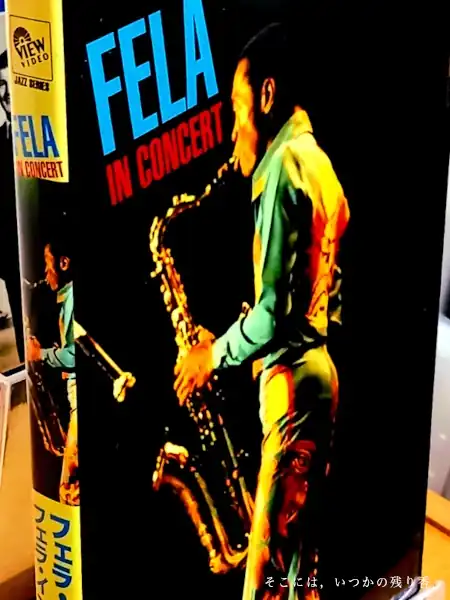

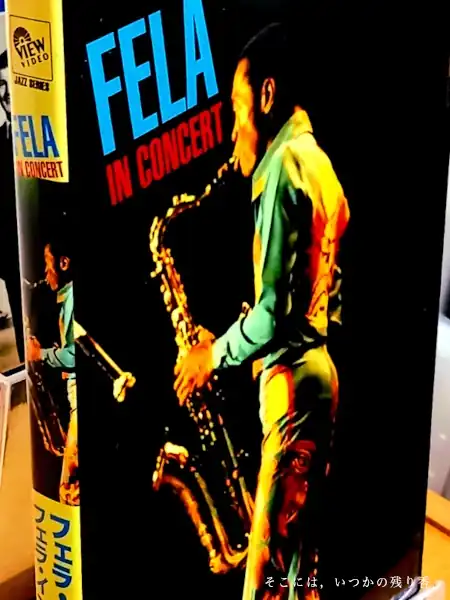

フェラ・クティのライブDVD

音声配信で登場したミュージシャン.アフロビートの創始者の方です.

アフリカン・ミュージック ほか

フェラやフランコのアフリカ音楽と,レゲエ・ダブが少し.CDです.

おわりに

以上になります.

ご覧いただきありがとうございました!気になった作品があれば,ぜひ教えてくださいね.

皆さんと一緒に学習や作品談義が出来る日を楽しみにしています.

掲載内容について(権利者ご本人または関係者の方へ)

本記事に掲載している画像に関しては,権利者の利益を不当に損なわないよう配慮しております.

しかしながら,掲載された内容に権利上の問題がある場合は,どうぞ遠慮なくご連絡ください.

内容を確認のうえ,必要に応じて速やかに修正・削除などの対応をいたします.

ご連絡をいただくことで,円滑に対応できるよう努めます.

■ お問い合わせページ

以上

[ Sys. T. Miyatake, (Dec 04, 2025. Last modified: none;) ]

#115

【画像】さまよえるプリフロンタルコルテックス(登山)

先日,それは登山へ行って参りました.

曇天,然れども

ひたすら歩くなかには,甘露が口唇を湿潤に纏いはじめたことを認識する一幕もございました.

美しき紅のたそがれ

色合いが,それは非常に綺麗でありました.

ですから,ここに私は作品をつくってしまったというわけでございます.

穏やかな自然とともに

此の節はぐんと寒くなり,あったか〜いお風呂が,ますます心地よく感じられますね.

みなさまもくれぐれも体調にお気をつけくださいね.

健康は大事ですからね.こころもからだも安らかに参りましょうか.

[ Sys. T. Miyatake, (Nov 21, 2025. Last modified: none;) ]

#112

ゆるしの非理念化

過去の記事["ゆるし [↓]"Sys. T. Miyatake (Aug 04, 2024)]を再検討します.

私(筆者)の道徳的ナルシシズムを感じさせる上記の論考的記事には,潜在的課題があると認識しました.「正しさを押し付けていないか?」「"我々と他者" の構造で善悪を裁いていないか?」と問うたわけです.

そこで,理念の終端にある「沈黙としてのゆるし」の妥当性を検討していきます.

正しさは排除を伴う

宗教も倫理も「正しさ」を説く限りは,必ずどこかで他者を排除します.

ゆえに,真に成熟した倫理は「正しさを語らない勇気」を持つことではないかと考えます.

つまり,

「ゆるすことが正しい」のではなく,

「ゆるそうとすることを,ただ静謐に生きる」.

ここで「ゆるし」は理念ではなく,エートス(ethos; 註:アリストテレスが提唱した概念を参照されたし.)になります.

それは語るものではなく,漂うものです.

「正義」ではなく「温度」として世界に働くのです.

新たな課題(倫理的相対主義が孕む危険性)

…しかし,こう考えてみると,新たな課題として「その態度の実践によって,現実の世界の重さを支え得るのだろうか?」と,疑問が浮かびます.

人間はそこまで倫理的に清浄でいられるのか?正しさを説く宗教という対象を含め,あらゆる立場や信念をただただ静かに受け入れる倫理観は,現実の葛藤の只中,たとえば争いが生じた場合においても尚,有効たり得るのか──

倫理的理想と実現信頼性の乖離を認識しています.

こうした考えや再検討は永劫尽きないものなのでしょう.

最後までお読みくださり,ありがとうございました.

(このテーマに関心のある方とは,ぜひ思索を共有できればと思います.ご連絡 お待ちしています.)

[ Sys. T. Miyatake, (Oct 18, 2025. Last modified: none;) ]

#111

表現とは何か

ぬくもりである.痛みである.生命を懸けて守り抜く玉である.

これは静かな怒りである.

[ Sys. T. Miyatake, (Oct 16, 2025. Last modified: none;) ]

#110

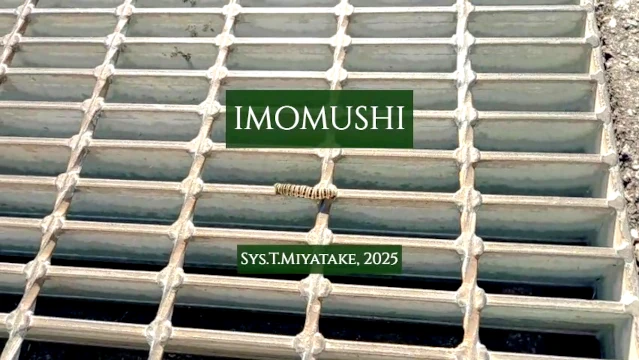

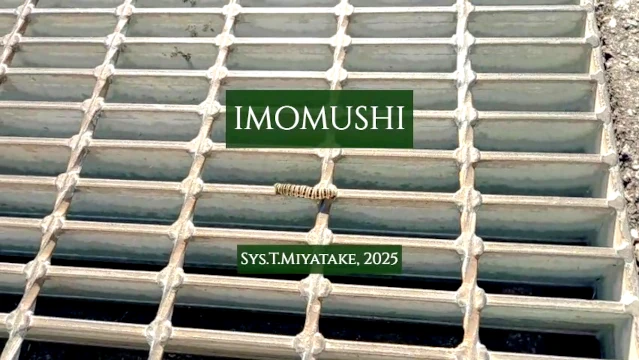

【動画】🦋それいけ!いもむしチャン🐛

どうも,私は非常にシスティであります! ^_^

本日,道端で🦋キアゲハの幼虫🐛を発見です!

ワクワク動画を撮影したので,ぜひご覧ください!(無意識が産み落とした作品ですから,もちろん夢と現実の区別を強調する責務はございません.)

※註:いもむしクンかもしれません(なぜなら,幼虫の段階では外観上の雌雄の区別がほぼつきませんから).

わたし,立派なアゲハになるのよ!

蛹化の準備が整っているからなのか,あるいは脱皮前後であるからなのかは分かりかねますが,体色が全体的にすこし白っぽくなっています!

コンクリート舗装道路やグレーチング上を元気に駆け抜けていますね!

メヂアフアイル

■ 映像メヂアはこちら (37sec., Google Drive)

【🎥だいぼうけんええぞお】

題名: 『わたしは鳳蝶 いずれは…(IMOMUSHI LOVE)』, 2025

出演: キアゲハの幼虫(P. machaon), 腋窩の掻痒に悶えるヒト(H. sapiens)

撮影: システィ・ザ・バタフライ(芋虫人モチモチン)

編集: 淨樂(H. sapiens)

【🎵いもいもみうぢつく!】

題名: 『いもむしミュージック(深い睡眠を誘うBGM)』, 2025

出演: キアゲハの成虫, ネオキノ香愁・元メンバー(H. sapiens)

作曲: 洗濯相キヴアミ・ワキイ=ガア(ランドリイ系ワキギズム創始者)

制作: Sys.T.Miyatake, 2025

かわいすぎるて

ゴーゴー!いもむし!みなさんも一緒に癒されませんか?

今回もお楽しみいただき,ありがとうございました!

追記 (Oct 11, 2025.)

ネオキノ香愁の暗躍については,『大人気スーパーグループ "ネオキノ香愁" 元メンバーら16名極秘リスト』に詳しい(新しいタブで画像を開きます).

[ Sys. T. Miyatake, (Oct 10, 2025. Last modified: Oct 17, 2025.;) ]

#108

【動画】お花ちゃんらと虫さんら

育てているお花ちゃんらと,3 個体の虫さんらを撮影したので観察しますよ!

紅い背を持つブチヒゲカメムシ(Dolycoris baccarum)の仲間が登場します!(もし虫さんが苦手な方がいらっしゃったら,今回の記事はちょいとごめんなさいね!)

むうゔいめでいあ

■ 映像ミディウムはこちら (07sec., Google Drive) 撮影者: 通常人システィ

超絶かわいい生き物さん!キミらかわちいねえ!(ポ)

音といい色といい

小鳥の囀りもチュン=キュン・ザ・サウンドですねえ!(ピ)

視聴覚に漂う風情が,それはそれは非常に夏休み終盤っぽいといった次第であります!(プ)

この暑さ,しんどいですわよねえ.みなさんもしっかりお水を飲んで,こまめに休息を取ってくださいね.

健康第一であります.

こうして生物のキューティ・フィーリンを共有することができて,ヒトの個体の一である私も,甚くうれしいという風に思っていることを認められたがっているのかもしれませんネイチャー!(笑)

今回もお読みいただき,ありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (Aug 22, 2025. Last modified: none;) ]

#106

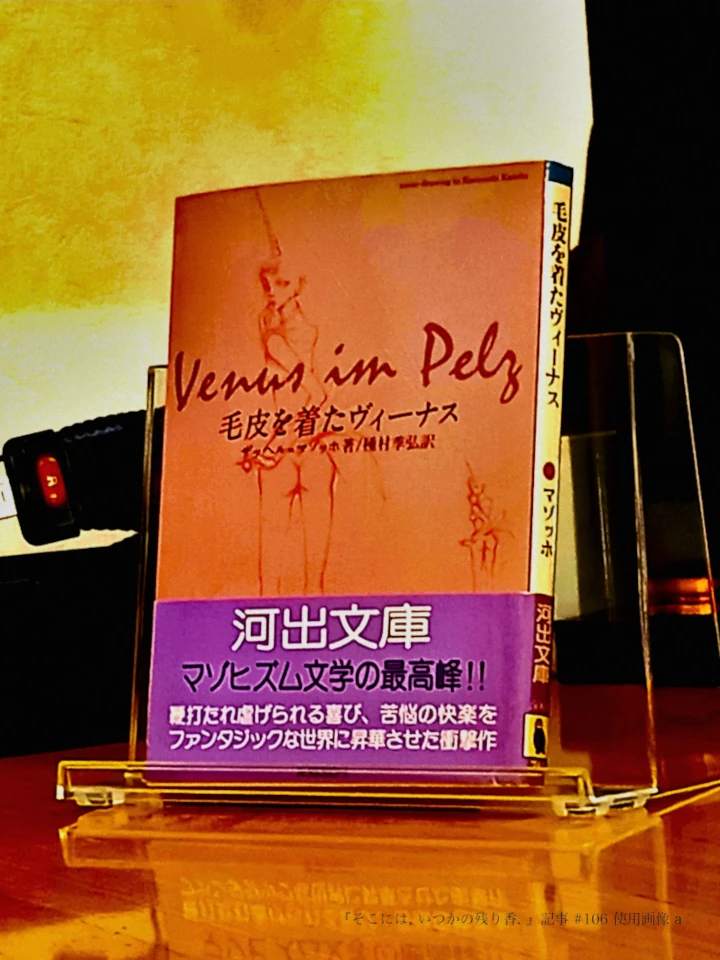

私が現在読んでいるお気に入りの書籍

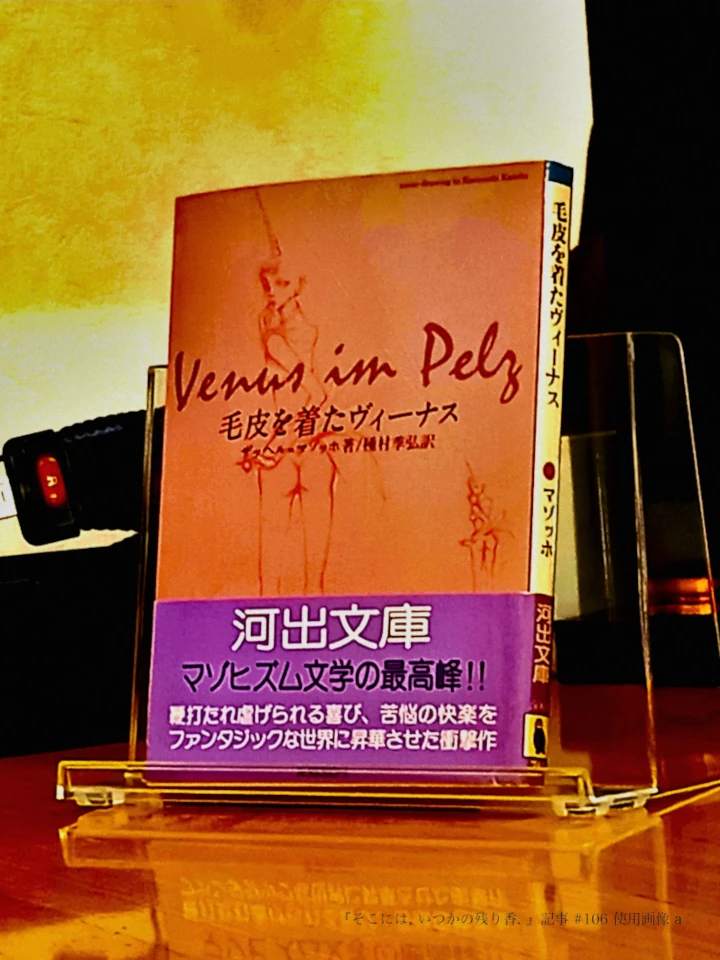

図a. 出典:『毛皮を着たヴィーナス』ザッヘル=マゾッホ (著), 種村 季弘 (訳), 金子 國義 (表紙絵, 装本), 河出書房新社, 1983

本日は,私の部屋で撮影した書籍の写真を公開するまでですが,サイトユーザのみなさんのご興味に合わせて,いつの日かご紹介する機会があるかもしれません.

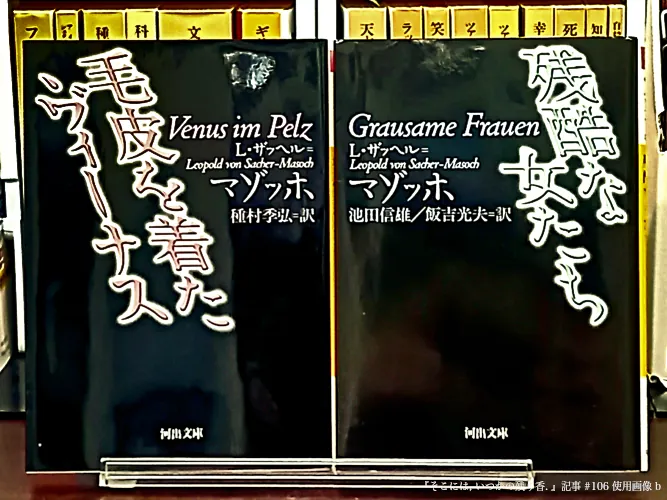

マゾッホ 2 作品

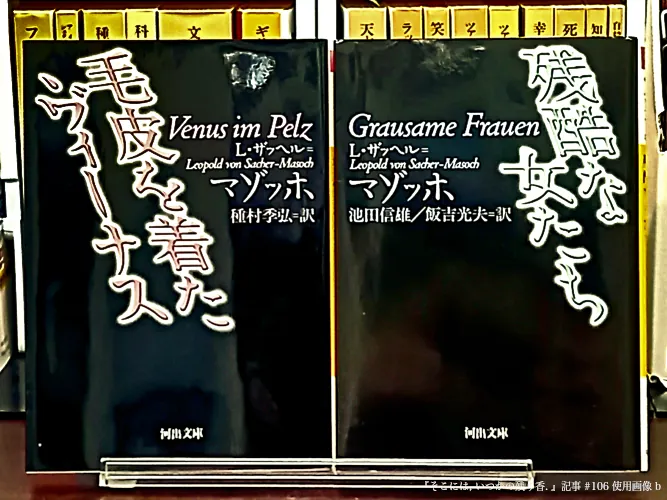

図b. 出典(左):『毛皮を着たヴィーナス』L・ザッヘル=マゾッホ (著), 種村 季弘 (訳), 河出書房新社, 2004

図b. 出典(右):『残酷な女たち』L・ザッヘル=マゾッホ (著), 池田 信雄 (訳), 飯吉 光夫 (訳), 河出書房新社, 2004

ザッハー・マゾッホ(オーストリア東端・帝室領ガリツィア生の小説家)の『毛皮を着たヴィーナス』(1871年の中編小説)と『残酷な女たち』(短編集)です.

ちなみに前者の原題は "Venus im Pelz" であり,日本語訳はその昔は『毛皮を著たヴィーナス』と表記(著≒着)されていた模様です.

内容としては,複雑且つ示唆的です.心理的にも社会構造的にも,なんともいえない淀み深みがあり,私は鳥肌が立つほど感動したので,いつかみなさんにご紹介したいと思っております.

【追記】

ここで少しだけ一節(物語の終結部分)を引用して考えてみますね.

自然の手になる被造物で,げんに男が惹きつけられている女というものは,男の敵だということです.女は男の奴隷になるか暴君になるかのいずれかであって,絶対にともに肩を並べた朋輩とはなり得ないのです.女が男の同行者になれるとすれば,女が権利において男と同等となり,教養も労働も男に匹敵するときがきてはじめて可能なのです.

"ザッヘルーマゾッホ選集 1 毛皮を着たヴィーナス (p.246)" (種村季弘・訳, 桃源社, 1976)

この一節では,19世紀的な「自然観」と「性役割観」を背景に,マゾッホが男女関係の力動をきわめて悲観的に捉えた箇所だと考えられます.

要点を整理すると,彼は次の三層の主張を重ねています.

第一に「自然の被造物としての女は男の敵」.ここで言う「敵」とは,道徳的な善悪ではなく,性的魅力と権力関係が必然的に緊張を生むという意味ではないでしょうか.男が女に惹かれること自体が,男を従属状態へと誘惑する危うさをもつという,彼特有のエロティックな権力論が込められていると考えられます.

第二に「女は奴隷か暴君かのどちらか」.マゾッホは当時のヨーロッパ社会にある従来のジェンダー関係を,従属する女性=奴隷,支配する女性=暴君という極端な二分法で捉えました.彼にとって,当時の男女関係は対等性が成立しない構造にあり,関係は常に支配・被支配の力学に傾くと理解していたのではないでしょうか.

第三に「真の同行者になるには,権利・教養・労働における平等が必要」.ここが非常に重要で,彼の主張は単純な女性蔑視では終わりません.寧ろ,社会的・教育的条件が整わない限り,男女の対等なパートナーシップは不可能であるという,半ば近代的な平等思想を示していると思われます.

つまり,彼の結論は次のようにまとめられます.男女の関係が支配と従属の振り子状態に陥るのは,「自然」ではなく「社会制度・教育の不平等」による.真の同行者になり得るのは,「女性が男と同等の権利・教養・労働条件を得たとき」である.

この一節の核心は,マゾッホが個人的な嗜好やフェティシズムを背景にしつつも,男女平等がなければ健全な愛やパートナーシップは成立しないと考えていたという点にあるのではないでしょうか.

そのためこれは単なる性愛の戯画ではなく,19世紀的社会批判でもあるのだと私は考えていると結んでひとまず終えます.

もし異なる解釈やご意見などがございましたら,ぜひ議論しましょう!心よりお待ち致しております.

追記としては以上になります.ありがとうございました.引き続き記事本文をお楽しみください.(追記日: Nov 23, 2025.)

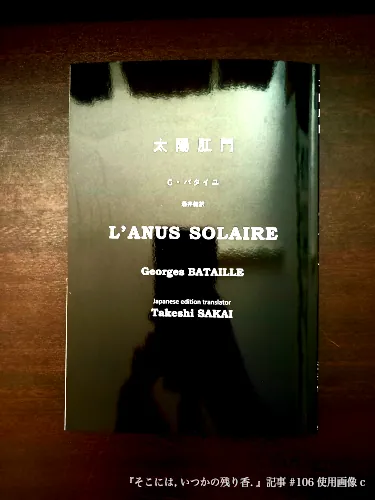

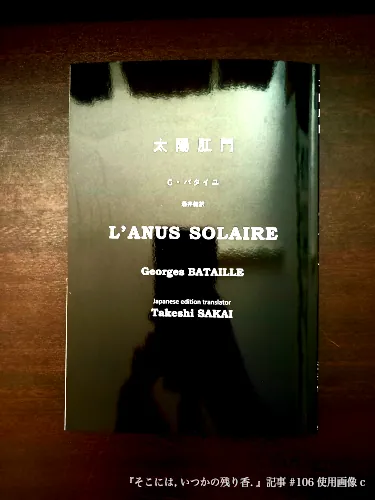

『太陽肛門』バタイユ

図c. 出典:『太陽肛門』酒井健 (訳, 解説), 景文館書店, 2018, {"L'anus solaire" Georges Bataille (原著), 1927}

狂気がいかに記号となって顕れるのかを観察したくて興味を持ちました.

(写真の映り込みは気になさらないでください.)

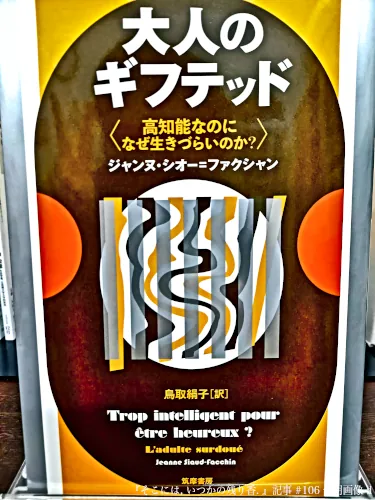

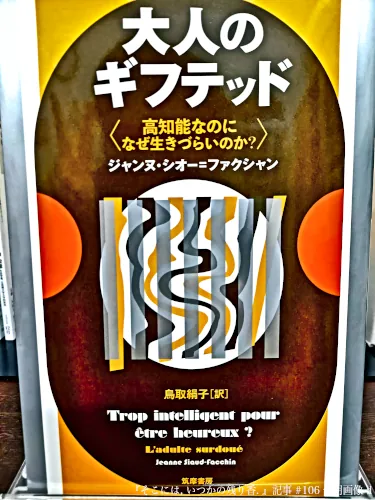

『大人のギフテッド』ジャンヌ・シオー゠ファクシャン

図d. 出典:『大人のギフテッド ――高知能なのになぜ生きづらいのか?』ジャンヌ・シオー=ファクシャン (著), 鳥取 絹子 (訳), 筑摩書房, 2023

フランスの高知能者専門家で臨床心理学者の著者による最前線の現場的知見と,当事者の事例や困難への対処法などが積極的に書かれていました.著者の熱い気持ちが伝わってきます.

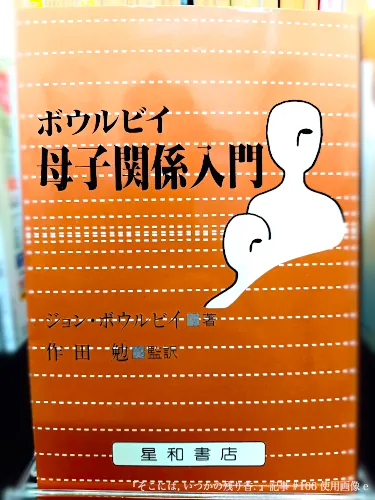

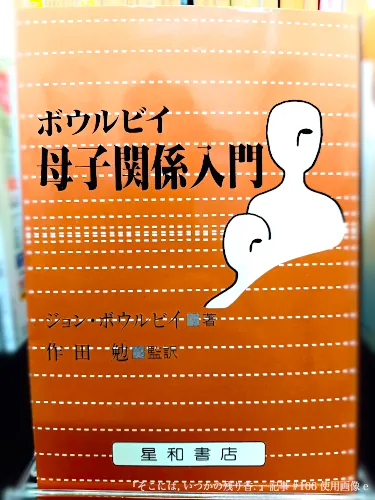

『母子関係入門』ボウルビイ

図e. 出典:『母子関係入門』ジョン・ボウルビイ (著), 作田 勉 (監訳), 星和書店, 1981

愛着(アタッチメント)理論の大家,ジョン・ボウルビイの入門書です.

まだ学び始めたばかりですが,幼児期に愛着形成がうまく行えなかった場合,葛藤の統制が困難になる傾向を持つ(葛藤自体はむしろ非常に健全なものだと強調.たとえばケーキを食べるのと,食べずに取っておくのとを両方同時に選択することは不可能であるように,利益や快楽などの報酬や安心を求める選択は,誰にとっても日常的な葛藤である)といった旨の説明に,とても興味深いなと感じています.

この辺りの領域に,私は非常に関心を持って学んでおります.

おわりに

ひとまずは,以上になります.

今回もお読みいただきありがとうございました!みなさんのお気に入りの本を,ぜひ教えてくださいね.

ご案内:掲載内容について (Sep 12, 2025)

※権利者ご本人または関係者の方へ

本記事に掲載している書影や引用に関しては,出典元を明記し,権利者の利益を不当に損なわないよう配慮しております.

しかしながら,掲載された内容に権利上の問題がある場合は,どうぞ遠慮なくご連絡ください.

内容を確認のうえ,必要に応じて速やかに修正・削除などの対応をいたします.

ご連絡をいただくことで,円滑に対応できるよう努めます.

■ お問い合わせページ

以上

[ Sys. T. Miyatake, (Aug 02, 2025. Last modified: Nov 23, 2025.;) ]

#102

近況報告(技術系の試行錯誤と自己満足を超えて)

【非常にCheck!】今回の記事にはプログラムによる自動生成文「やさしげなまとめ」が存在します.[↓]

どうもです.私は非常にシスティであります!文章記事としてはお久しぶりですね!^^

早速ですが,最近,サイト上の作品やポッドキャスト音声のファイルを別ストレージに移管しています.

その目的は,保存容量上限・通信帯域制限ともに圧迫しており,それを解決させるためです.

よりたくさんの作品・エピソードを公開して皆さんに楽しんでいただきたいのと,そのままページ内で再生できた方がUX(ユーザ体験)が向上するかなと思ったことも関係します(外部ストレージへのリンク参照に比べ煩雑さが解消されることを期待しています).

ただ,今度は新しい問題も生まれました!(非常に発汗中!?)

通信帯域の削減(節約)

これは重要な点です.たとえば160kbpsのビットレート,44.1kHzのサンプリングレート(どちらも音質に直結する値)で,約60分の長さのステレオmp3ファイル(ポッドキャスト・1回分エピソード・フル尺)をアップしており,そのファイルは約69MB(SI単位換算)のサイズを持ちます.

最後まで再生していただくことが「10回」あったとします.その場合は単純計算で約690MB(0.69GB)の通信帯域を消費します.因みにここでの帯域 (Bandwidth) は,ファイルが存在するサーバに対してユーザ側が「取得」する操作(再生ボタンを押すなど)によって,サーバ側が要求された音声データを「送信」するときに消費するデータ量です.

現在,私はストレージのサービスをFreeプランで利用している関係で,保存容量上限・通信帯域制限ともに常に余裕はあまりないんですね.なので,なるべく節約しようと思い,だけども「チャプタ」などの便利な機能は残したい.ユーザのみなさんに快適だと思ってもらえるサイトにしたい.

そこで私が考えたのは,チャプタでは比較的高圧縮率の(すこし音質の劣る)ファイルを採用することで帯域消費を節約.一方,元の低圧縮率のファイルはこれまで通りクラウドストレージへの文字でのリンク参照で対応する(この場合は帯域をそこまで気にしなくて良い)というものです.

これにより「聞きたい部分にジャンプできる便利さ」を実現しつつ,音質を重視するニーズには従来の方法でご視聴いただくことで対応.つまり「音質を取るか,便利さを取るか」というトレードオフ的な選択をユーザの皆さんに要求していることになります.

贅沢を言えば有償プランやストレージ専用サーバを借りるなどして活動したいのですが,恥ずかしながらいまは私にそういった余裕がありません(涙)ので,焦らずにゆくゆくの目標ということにしますね!

いまできる範囲で試行錯誤しつつ,引き続きみなさんに楽しんでいただきたいなと思っています!^^

これからもよろしくお願いします

自己満足を超えて,どなたかを,きっとどこかで楽しませているかも!(ばっちぐー!?)

ただ,それは夢か現か,幻か… わかりません!

他者承認に依存し,数字カウントや外的評価を気にしすぎるのはつらいことだと思いますが,「自己満足と,さらにそれを超える心のつながり」を重視することが大事なのでは?と,私はいま思っています.

その理念の上で,引き続き作品制作やポッドキャストエピソード録音に取り組んでまいります!

ということで,今回もお読みいただき,ありがとうございました!

P.S. 当サイトトップページの NEWS カラムにて,「すべてのポッドキャストエピソード音声をサイト内埋め込み再生に切り替える」との旨を述べましたが,容量制約等の関係で「これからのエピソード」からの対応といたしました.ご了承ください.

【やさしげなまとめ】

プログラムによる自動生成文「やさしげなまとめ」を以下に掲載します.今回の内容が「わかりにくいよ!」という方がおられましたら,ぜひご活用ください!

こんにちは!

最近、作品やポッドキャストの音声データをより多く、そして快適に楽しんでもらえるよう、保存先を別の場所に移す作業をしています。

これは、今使っている無料プランのサービスでは保存できる容量やデータの送信量に限界があるため。より多くの人に気軽に聴いてもらいたいけれど、それには工夫が必要です。

たとえば、1時間の音声を10人が聴くと、それだけで大量のデータ通信が必要になります。そこで、

・再生のしやすさを重視した音質の軽い音声(チャプター付きページ内再生)

・音質を重視する人向けの高音質ファイル(外部リンク再生)

という2つのスタイルで提供することにしました。これで、聴きやすさと音質の両方に応えつつ、サーバの負担も抑えられます。

将来的には有料プランや専用サーバーも検討したいですが、今は限られた環境の中で、少しでも楽しんでもらえるように試行錯誤しています。

最後に――

数字や評価だけにとらわれず、「自己満足を超えて、誰かの心に届く作品」を目指して、これからも創作活動を続けていきます!

以上であります.

[ Sys. T. Miyatake, (May 13, 2025. Last modified: May 16, 2025.;) ]

#98

【詩】ほろ苦い旅,度々ビター豆タービン

ホット,ブラウン,パウダー!

これはちと渋いが,しかし健康に良さそうだ.

どれどれ…

おお,うまいな.

カフェ,ビーン,コンプレス.

風に吹かれてほろほろと.

募る想いは口に苦し.

肌の温もりは,すぐそばにあるようだ.

キューティ,ファンシィ,フォーエヴァー!

燃えてきたのだ!私はこのところ非常に癒やされているといった次第であります.

[ Sys. T. Miyatake, (Feb 16, 2025. Last modified: none;) ]

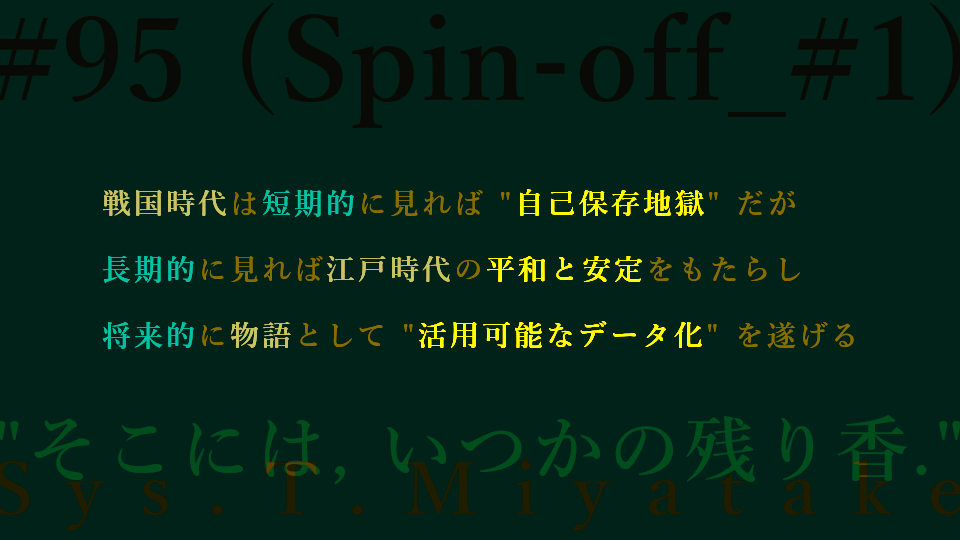

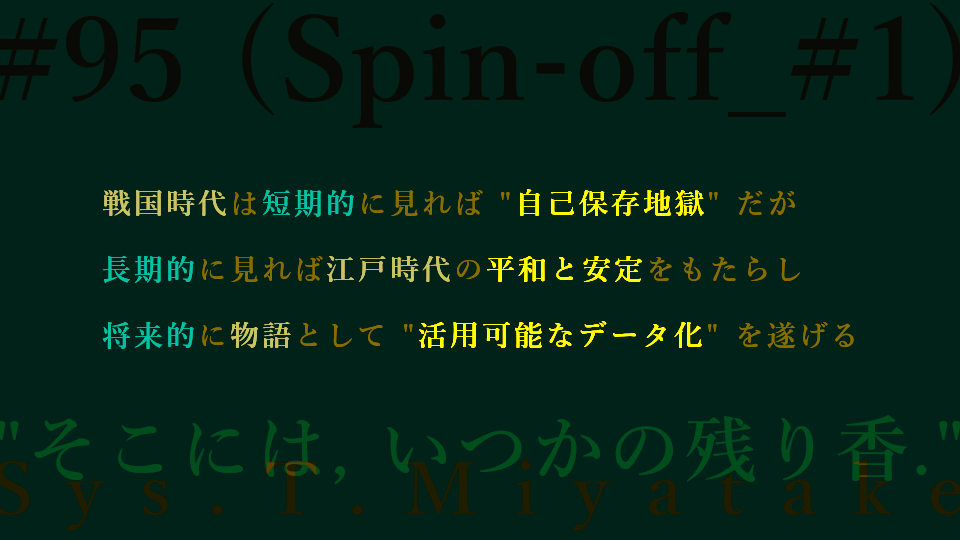

[with audio] #95

【音声配信】戦国時代は黒歴史?【スピンオフ・第1弾】

"人間は不完全だからこそ,生々しい魅力がある." スピンオフ番組第1弾です!

この音声配信は当サイト内の個別記事ページ (num95.html) に掲載されています.

[ Sys. T. Miyatake ]

#93

ニューロダイバーシティ(神経多様性)について

アブストラクト:

この記事では,発達の凹凸に対する社会的な捉え方と,ニューロダイバーシティ(神経多様性)という考え方について探求する.

医療や当事者の視点を通じて,発達障害や特性に対する二元論的な「正常か異常か」という考え方の問題点に触れ,偏見や孤独感の原因となることを指摘する.

特に,社会的な偏見を減らし,発達の多様性を理解し受け入れる重要性を強調し,個々の特性を「異常」ではなく「多様性の一部」として捉える方法を模索する.

また,社会全体が違いを認め,共生できる環境づくりの必要性を説き,発達障害を持つ人々の強みや可能性にも焦点を当てる.

こうした視点を深めるために,ラッセル氏の倫理観を例として挙げる.彼が提示する異質な存在が直面する苦しみや,その中で正しさを持ち続けることの難しさは,この問題を考える上で示唆に富む.

「正しく生きる」とは何か,「人間」とは何か,「正常と異常」とは何かを問う.

キーワード(テーマ):

共生と共存の環境づくり,異質な存在の苦しみ,多様性の受容,特性としての強み,ラッセルの倫理観

この記事を読む

レッツ・ラ・リフレーミング!

発達の凹凸に関して,医者や当事者らによる発信を眺めていると,どうしても医師の情報からは「正常か異常か などの二元論」的な思考に偏ってしまう影響を及ぼされ(医学では分析論を基盤にニュートラルな考え方をしているわけなのですが.),

当事者らの情報からは「自分とは異なる特性だ」と感じられ,却って孤独感を高めることになってしまう私がいます(そもそも凹凸のパターンは多様ですので,結構よくある話だとも思います.また,いろんなバリエーションを知れることはありがたいですし,興味深いものです).

世の中では「毒親・いじめっ子・偏見を持つ人」などを責めてしまう現象が起きてしまっている様子が観察されることがありますよね(ちなみにこれまでの記事をご覧になった方はお分かりかと思われますが,私自身にも実際に起きてしまっています).

ここでは「加害者ではなく,未熟な存在」だと見ることで,その対象への怒りや悲しみを軽減することは可能だと私は考えています(こちらも私自身経験済み).

ここでの「未熟」は責めているのではなく「仕方なさ」を理解するものです.誰だって学ばなければそれを「知らない」わけです.たとえばベトナム語を学ばなければその言語の文は読めませんし,実験を繰り返さなければ現象への理解は誰もが乏しいままであるわけです.つまり,知らない内は仕方がないのだということです.これから学んでいけばいいのですね.

実際,発達の凹凸やそれを持つ人たちに対する偏見が世の中に存在することも事実ですし,理想としては無くなってほしくても無くなることはないという現実もまた実際なのかなとは思いますが,少しずつ多様性や共生・共存の大切さについて学ぶ機会が増えるといいなと思っております.

そこで,今回はニューロダイバーシティという概念を参考にして「発達の凹凸を異常として捉えず,課題がある特性」として考える方法を探ります.

神経多様性って?

AIによる回答を参考にすると,次のような概念のようです.

ーー 以下,ほぼAI生成のテキスト ーー

ニューロダイバーシティとは

ニューロダイバーシティ(神経多様性)は,脳の発達や機能の違いを「病気」や「異常」ではなく,自然な個性の一部として捉える考え方です.

この考え方では,発達障害を持つ人たちは「修正すべき存在」ではなく,社会に貢献できる「独自の視点や能力を持つ存在」とされています.

強みを見つける

例えば,ASDの人は細部に注意を払う能力や,特定の分野に没頭する集中力を持つことがあり,ADHDの人は創造性やエネルギッシュな行動が特徴とされています.

発達障害は「異常」ではなく,あくまで「人間の多様性の一つ」として捉えるべきです.

ただし,本人や周囲が困難を感じる場合,それを軽減するための支援や工夫が必要です.

社会全体がこの「違い」を受け入れ,共に生きるための環境を整えていくことが大切です.

ーー 以上 ーー

...なるほど.前向きで協力的な,個々人の健康や社会の健全さ向上につながる素敵な考え方だと私は思います.

表現の配慮

ニュートラルな視点で扱う表現としての「異常」であっても,世の中には常に偏見がありますし,それを浴びてつらい思いをしてしまうこともあります.

その理由から「異常」ということばを用いるのではなく「障害(Disability)」「違い(Difference)」として説明することが大切だとされているようです.

学問として「正常ではない,離れている」の意として扱われる表現であっても,受け手の感情を想像し,理解し,適切な表現に置き換えるなどの配慮は必要だと私は感じています.

まとめ(ラッセル氏の倫理観に触れる)

辛い思いをしてしまうと,責任転嫁や自責思考が高まってしまい,苦しい日々を送ることになってしまうことがありますよね.

そんなとき,誰かのせい,自分のせいというよりは「互いに未熟だったんだな」と捉え「その都度の課題を解決させていこう」と前向きに取り組むことが大事だなと思います.

置かれた社会やその文化の中で異質なものは攻撃を受ける役割を担ってしまいやすいですよね.たとえばバートランド・ラッセル著の『幸福論』という書籍でも,学級内で芸術に興味を持つ男子生徒は「女子みたいだ」と認識される例や,倫理観に外れた集団(家庭や学校,地域など)の中で個々人が自分の正しさを持ち続ける難しさなどが描かれて(説明されて)いました.

彼はイギリスの学者なのですが,私がこれまで日本国内で実際に経験したり観察されたりした内容とそっくりの現象について,その本では説明されていたのです.

その点からも,異質な存在というのは,それそのものが世界(文化)共通の生きる苦しみとなり得る一面を持つものなのかなと私は思いながら読んでいます.

天才といわれようと,障害といわれようと,そもそも「変わっている」というのは必ず苦しみを伴う性質なのではないかと考えています.

集団が才能を潰し迫害することへの社会的責任なども述べられておりましたが,その書籍での記述はいずれも大変参考になりました.

正しく生きるって,なんでしょう?人間って,なんでしょう?正常と異常って,なんでしょう?ずっと考え続けたいテーマです.

相変わらずの拙文となりましたが,今回もお読みいただきありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (Nov 21, 2024. Last modified: Dec 03, 2024.;) ]

#92

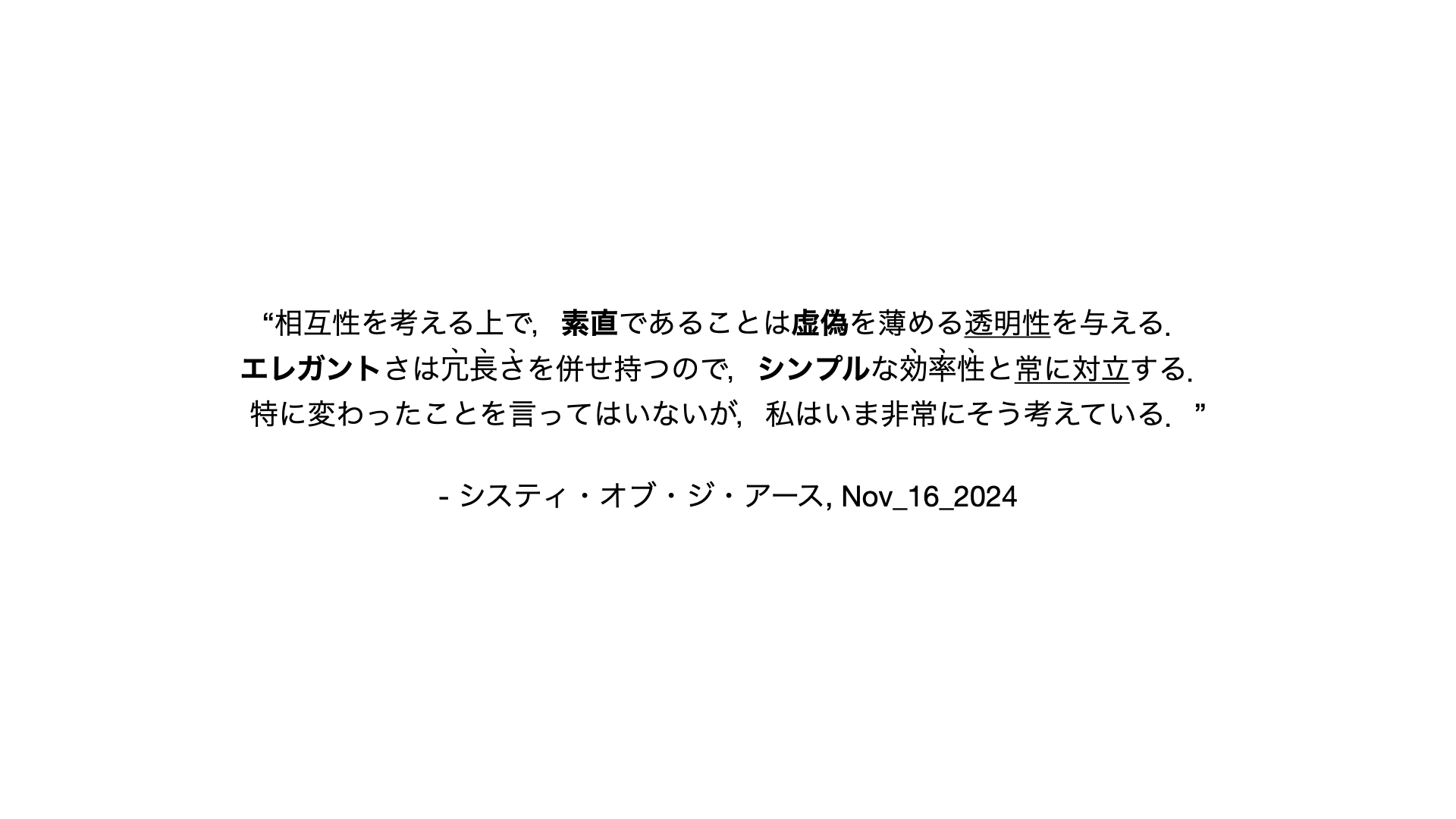

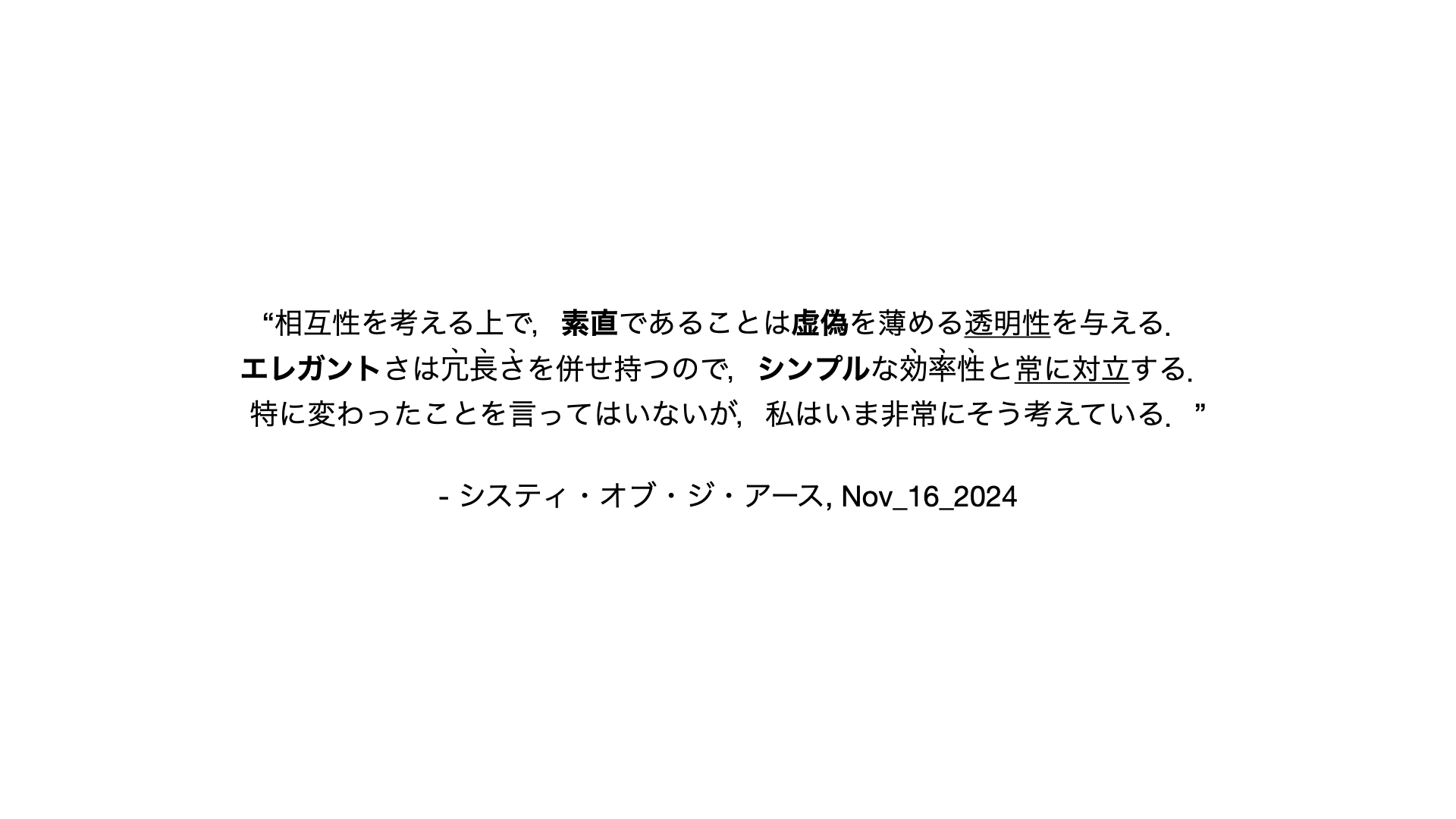

【画像】非常にエレガント

アブストラクト:

この記事では,冗長なコミュニケーションの美しさとその価値について探求する.

筆者は,シンプルさや効率性を重視した現代の風潮に対し,余白や余剰の存在が持つ意味を再評価し,むしろそれが心に寄与する健康的で前向きな要素であることを伝えようとしている.

時間をかけてじっくり味わうエレガントさが重要であり,簡潔さだけでは失われる深みや感動があることを強調している.

エレガンスを追求するためには,時に意図的に複雑さを持ち込むことが,単なる効率化に反する美を生むと筆者は述べている.

また,恋愛におけるエレガンスや,思いを寄せる相手との関係性の中での感情の表現にも言及し,身近にある喜びを感じ取ることの大切さを説く.さらに,「エレガンス」の本来の意味を引き合いに出し,その概念を再定義し,複雑で動的なエレガンスを味わうことを提案している.

最終的に,筆者はエレガンスが単なる整った美しさだけでなく,複雑さや動きが組み合わさった新たな美であることを伝え,読者にそれを共有しようとしている.

キーワード(テーマ):

新たな美の発見,恋とエレガンス,粗野と洗練のバランス,冗長性と効率性,再定義と再解釈

この記事を読む

余白の淡,余剰の濃

冗長なコミュニケーション(対話や記事,作品等)を展開する人間代表として,以下の画像をつくりました!

(スマホユーザの方は画面のピンチイン操作で画像を拡大表示することにより,快適にお読みいただけるかと思われます)

余白は無駄とは思わない,余剰は混雑とは感じない

シンプルさ故の効率性にはデメリットもあり,じっくり時間をかけてのんびり味わうエレガントさを忘れてしまっています.

一見するとネガティブに思える性質が,実際には人間のこころに寄与する健康的な前向きさをも持ち併せることを私はお伝えしており,その魅力をお届けする立場なのではないか?と考えています.

時間の書を認める

たしかに簡潔にまとめてお伝えすることや,やりとりをスムーズに進めるための工夫はコミュニケーションにおいて大事であることも重々理解しているつもりであります.

ただ,だからといってエレガントさを追求する美しさを,単に合理性の観点だけで蔑ろにされてしまうことには私は苦痛を覚えます.

たしかにダラダラと展開しているようにも思われるかもしれない,でも文字数が膨れ上がる記事の中にある隠された深みを感じてほしいといった次第であります.

私は常にそう思っています.生身の人間が,古い椅子に座って打ち慣れたPCキーボードを生温かい血の流れる指でカタカタと操作して生々しい文字を入力しているのです.

とめどなく溢れる思考や感情を,何かのお役に立てればと思いこうして率直に述べ,そして肉体が運動をすることでそれらの表現が見事に実現しているわけなのです.

筆者の頭の中では罵詈雑言や過去の強烈な出来事が耳鳴りを起こしながら響き渡ることもあります.それさえも,ありのままであります.

世の中でいいとされるものばかり追わず,いま,まさにこのいまこそがいいものなのであります.

最上のいいことって,いまここにある時間なのではないでしょうか.

泥鰌と鯉,至上の恋(ふたりはエレガンス)

思いを寄せる人に,まだ話しかけられずにいます.

あのとき,実はちょっと怖かった.痛かった.だけど,いまは大丈夫.

いろいろあったことを話したい.またふたりで遊びたい.

まずはゲームと食事が楽しそう.音が苦痛なカラオケとかにも,あなたといっしょなら行けるかもしれない.

だけど,気持ちを正直に伝えるのが苦手.それを理解してくれるとすごくうれしい.(もしかしてあなたも!?)

歌が上手でドジっ子で,だけど頑張り屋さんなあなたがかわいい.

池に恋が泳いでる.どうしようもない同情の音がする.

水のように巡っている.またふたりは合流するでしょう.

笑い方が思いの外大胆なので,飲み込んでしまいましょう.

胃液に悶えるがよい.そしてほかほかに温まるがよい.

おしくらまんじゅう,雪遊び,アンド・ザ・ホットドリンク.

これからの寒さは,きっとふたりのための演出だね!ダーリン

そうです,ふたりはエレガンス!これは,これからの現実であります.

兆しのない中,生々しい粘膜様のポエムを露呈させてしまい,恥ずかしパニックパーティです! "かっこわらい" ^ ^

読者のみなさまも「いま」を大切に生きてみてください.きっと身近にあるよろこびを実感するはずです!

というわけで,本記事をお読みいただきありがとうございました.これからもよろしくお願いしますね.

追記 (Nov 18, 2024.)

エレガンスは,ラテン語のエルグレ(Eligere)に由来するらしく,「厳選する」「精選する」という意味の「選ぶ」ことが語源とされているようです.

それだと「冗長さを併せ持つ」というのはどういう意味か?矛盾していないか?と思われるかもしれません.ここに私は説明を加えます.

ひとつの価値観として,プログラム的には,冗長性をカットし極力簡素化したシンプルな記述で同じ目的を達成することはひとつの美だとされています.

この場合,私は敢えてその設計に天邪鬼に衝突し,複雑に展開するということが,素朴美への反立として機能するはずだと私は信じているということになります.

まさにこういった「美を疑い,新たな美を発見する」というスタイルを表した私なりの設計であるわけです.

ただ闇雲に諍う目的ではなく,ただただ純粋に疑う実験です.

私はこの行為にこそ,ひとつの新鮮さを味わっているわけであり,それを読者の皆様に共有したいといった次第であります.

黙り込んだままブリーフが茶色くなってきてしまいますと鼻をツーンと刺激してしまいますので,ここできちんと述べてみましたが,いかがでしたでしょうか?

選び抜かれて整ったようなエレガントさとは対極に躍動する「所狭しと増殖し飛び回る飽和に向かう濃度」としてのエレガンスを味わっていただけたかなと思っております!

みなさんのご意見やお考えもぜひ,お聴かせくださいね!有意義な情報交換ができると楽しそうですよね!みなさんからのご連絡を,心よりお待ちしております!

追記までお読みいただき,ありがとうございました. Sys. T. Miyatake

[ Sys. T. Miyatake, (Nov 16, 2024. Last modified: Dec 01, 2024.;) ]

#89

トップページにて「追記」ログ

※ この記事は当サイトが不健康に陥った際,その期間中(2024年8月下旬〜同年9月15日)にトップページに掲載された文章を残したログとなっています.(Pt.2/2)

このログを読む

追記

システィです.

休みながらしばらく自分と向き合っていました.

どのような形であれ,活動を継続することは大切なことだとの考えを捨てずに,再始動することを検討しています.

先述の対人的な緊張性のみならず,(批判や否定的な反応に対する)回避性と猜疑性・妄想性を強めに持つ性格を自覚していて,その苦痛から逃げ出してしまいかけていたように思っています.

ここはひとつ,自分の成長のためにも,そして「みなさんにきっと楽しんでいただける作品を生み出し続ける人」であるためにも,これまでの活動を再開できたらなと考えています.

近江商人の経営哲学にある「三方(サンポウ)よし」にあるのは「売り手よし買い手よし世間よし」ですが,これを拝借して「制作者よし鑑賞者よし世間よし」として,まずは制作者である自分自身が楽しんで漸進的で健康的な活動を行い,

それをみなさんに楽しんでいただき,その状況がいずれ世間にも良い影響を及ぼすようになれたら尚よし.そういった考えを持ちたいと思います.

まずは自分自身が無理のない範囲で活動を続けていくことを重点的に意識することにしてみます.

そもそも制作者自身が楽しんで活動していない場合の作品や表現というのは,鑑賞者側としてもそれでは楽しみ難いはずですからね.

近況におきまして,自らの猜疑性(疑り深さとその性質)との向き合い方については,認知療法的な観点で「他者は自己を(必ずしも)攻撃しようとはしていない」こと(認知の歪みを認識して原因を探り訂正する取り組み)や他者の言動の真意や感情への理解を深めていくことを個人的に実践しているところです.

原因理解として,個人的な経験としてのネグレクトやいじめ,ネット荒らし被害などはやはり関係していると思いますし,同時にそれらを必要以上におそれ,部分的に誇張し,いつまでも憎んでしまっていたことも認められるようになってきています.

なので,これからは「過去の敵を憎まず,もう今はそれらと和して」と和睦の心境を念頭に,今後の自身の行動を注意深く見守る意識を持つことにします.

「落ち着いて,穏やかに,面倒がらずに一歩ずつ」

また少しずつサイトを組み立てて復活させて行こうと思います.

先の報告の後,私はユーザさんたちを裏切ってしまった,信用をなくしてしまった... としばらく落ち込んでいました.

そうやって自業自得の悲劇に耽るマゾヒストはもうお呼びでない.私は少しそのように思っていて,今回の追記を書かせていただきました.

生きるための仕事の計画も進めつつ,これまでの有意義な創作活動の復活もできたらなと思っています.

一に生存,二に健康,三に生活,四に仕事.これは私がサイト活動のブログ記事の中で過去に述べたことです.

生存と健康に関わってくるのが生活と仕事なので,この順列は直線的な判断に基づいた意識的な優先順位に過ぎません.

実際は生活を安定させるためには仕事がうまくいっている必要がありますし,仕事がうまくいけばある程度の健康は確保できる部分もでてくるはずです(経済面の不安の軽減等).

健康状態の向上・維持は引き続き散歩や睡眠,食生活などの生活習慣の改善,瞑想やリラックスなどの作業を継続することです.

日頃の家事や事務手続等はスムースに継続できているので,次の段階は仕事です.

これらはそれぞれ様々な仕組みで互いに関係し合って成立している事物だと考えています.

目指すのは生きていくための仕事と,創作活動(ライフワークの一つ)の安定した両立です.

...長々と自分のことばっかり書いてしまい,申し訳ありません.

これからは他の制作者さんたちとの共同作業や交流を少しずつ拡げていけたらいいのかな?とも思っています.

それでは,みなさんも無理をせず,のびのびと,自分のペースを大切になさってください.

またみなさんと交流できるときを楽しみにしています!

Sys. T. Miyatake - Sep 02, 2024.

[ Sys. T. Miyatake, (Sep 15, 2024. Last modified: none;) ]

#88

トップページにて「ご報告」ログ

※ この記事は当サイトが不健康に陥った際,その期間中(2024年8月下旬〜同年9月15日)にトップページに掲載された文章を残したログとなっています.(Pt.1/2)

このログを読む

ご報告

いつもお世話になっております.

唐突ですが,当サイトの活動を終了する運びとなりました.

理由としましては,唯一の活動者であり創作者である管理者の病状により,過度な批判にさらされている感覚から継続が不能になったという点があります.

もともとコミュニケーションが上手ではなく,緊張性の強いパーソナリティから活動そのものが無理を来していた点を認めていましたが,それでも楽しんでいただけている部分などがあるため意味のある活動だと思い,続けてきました.

しかし,しばらく休まなければならないと判断しました.

活動期間中にインターネット上の無関係のニュースなどへの世間の反応を発見したときには「自分もこうやって非難されるかもしれない」などと関係念慮のように思い,過去の出来事を思い出しては苦しんでいました.

静かに活動していたつもりでしたが,それでもいつ攻撃されるか,どこから責められるかを常に張り詰めて考え,まともな状態ではなかったと思います.

活動を楽しみにしてくださっていた皆様には申し訳ありませんが,自分という一個人の生命と健康を尊重し,活動を終了することにします.

孤独と批判と人間全般への恐怖と居場所のない不安から離れるため,この決断をいたしました.

これまでありがとうございました.またいつの日かお会いできることを楽しみにしております.

既に関係を持ってくださっている方や,活動を終了してからの個別の私との交流を希望される方は,以下のメールアドレス宛にご連絡いただければと思います.

以上,誠に勝手ながら,ご報告までとさせていただきます.

Sys. T. Miyatake - Aug 27, 2024.

miyatakehtml [at] gmail.com

[ Sys. T. Miyatake, (Sep 15, 2024. Last modified: none;) ]

#87

これからどうしよう

ヘイ,ガイズ.(←こらっ!)

改めまして,どうもです.システィです.(←それぢやん!)

...さて,これから進めたいプロジェクトに,次の三つの候補があります.

一「会いたいけど,話しかけたいけど,自信がなくて... 夏」をテーマにした新曲制作!

二「このサイトのウェブアプリ化」

三「過去作品の新規映像作品化」

まず一つ目.あの子とお話をしたいのだけれども,だがしかしだなあ,自分には自信がないのであります!!!そんなサマーを生々しく描いたピチピチな新曲を創出する(オータム到来までに完成させる目標).

二つ目.サイトをもっと便利に,高速に,そして扱いやすい仕組みに転換する(完成は早くても2・3年かかりそうである).ちなみに関連する計画中のHTML素材配布プロジェクトについては,昨今の世の需要に合わせて「ウェブアプリ素材配布プロジェクト」に変更するかもしれない.

三つ目.私のこれまでの音楽・イラストなどを踏襲した真新しいビデオの制作と公開.

実際にどうなるのかはわかりませんが,引き続きみなさんに楽しんでいただけるような活動にしていきたいと考えています!

お楽しみにね!健康を最優先に思い,まるで子供の頃の夏休みのように,のんびりゆっくり参りましょうかね.スィ・ユ・レイタ!バアイ!

[ Sys. T. Miyatake, (Aug 07, 2024. Last modified: Oct 19, 2024.;) ]

#86

遵守する大切さとオリジナリティ

こんにちは.今回のキーワードは「自作曲の削除」「権利を守ること」「オリジナリティ」かと思われます.

自分自身が作品の著作者であることも関係するかもしれませんが,なにより一個人として「さまざまなルールや権利を守りたい」と思っています.人々が穏やかに活動できるのは,それぞれが遵守しているからだと思っています.ルールを守り,そしてルールによって守られているのですね.

そこで今回「古き良きHTML (2024 Remix)」という私の曲をサイト上から削除する判断をし,只今実行しました.

この曲には一部メロディのモチーフとして Microsoft 社のオペレーティングシステム Windows XP の起動音と終了音のメロディに似せている特徴(想起させる目的)を持ちます.

それらのサウンドは著作物をサンプリング(録音)したわけではなく,メロディをそれらしく感じられるように耳コピして,音色は自身で近いものをシンセで合成し,それを打ち込んで取り入れました.

ただ,元ネタのメロディはアメリカ出身の作曲家,Bill Brown 氏(Tom Ozanich 氏の名義もあり)の作品(著作物)としてクレジットされています.

著作物の利用に際し,某著名プラットフォーム上などでの公開にあたっては,プラットフォーム側と権利者側とで結ばれている包括契約にて,収益化しないなどの一定の条件下でカバー曲の演奏などが一部許可されている(契約範囲外の著作物は除く)らしいのですが,

私のサイト上での公開はそのケースではないため,管理者の立場から「厳格に処するべし」として,削除する判断をいたしました.

著作者の方に許可を取ったわけでもないままに,似たメロディを採用した作品を一般公開するというのは,たとえジョーク作品であったとしても差し控えたいなと思っています.

作曲自体は10代の頃で「当時の楽しい思い出とともにパソコンのメロディ含めたい」という創作の意図があったのですが,それを(個人がローカル環境で完結させるのではなく)一般に公開するというのは安直な思考と行動であって,

他者の著作物に含まれる要素を勝手に似せて使うことは良くないことだという考えを現在の私は強く持っています.

メロディを似せたフレーズを採用したことは,失敗だったと反省しています.

パロディ作品やトラック制作におけるサンプリングに関しても,きちんと著作者・権利者を見つけて連絡を取る(許可を申請させていただく)ことが重要であると私は考えています.

少なくとも,自分自身の行動としては「完全オリジナルのもの以外は採用しない」あるいは「相談する」ということを心がけて参ろうと思います.

ちなみに過去の Windows のサウンドは,これまでブライアン・イーノ(音楽家)氏やロバート・フリップ(ロックバンド,キング・クリムゾンのリーダー)氏などといった著名な方々が手がけているようです.

こういう話も興味深いですね.

生前から既に存在する(物質の存在,学問や芸術の概念や技法などの)ケイオティックな要素ならびに秩序立った集合を,必要に応じて分解しながら,新たに集合・結合させる方法や独自の様式にこそ創作のオリジナリティの本質があるように観れば,諸々の素材が既に用意されているという時点でそもそも完全オリジナルという概念はいとも簡単に崩れ去ってしまう(創造は模倣からはじまるということか...).そんな虚しさと息苦しさと自然に寄り添いながら.結露した思考のそばで,汗だくの彼方にまだ匂わない夢を見ている.

by ぢ爺

[ Sys. T. Miyatake, (Aug 04, 2024. Last modified: Nov 13, 2024.;) ]

#85

ゆるし

自他の失敗を「ゆるす」ことができるといいな.

私はそう思っています.

心理学の研究(特に,アドラーなどの流れを汲み,個人の強みや人々の幸福度などの肯定的な面から考えるポジティブ心理学という分野に興味を持っています.ポジティブシンキングなどとは異なるものです)に於いても「ゆるし」という概念があるようです.

不安やトラウマなどで悩んだり傷ついていたりする場合も,この「ゆるし」は大切な観点ではないかと私は思っています.

かなり大雑把にいうと,自他の失敗に「ゆるす」ことが出来ている人は,悩みからの回復がよりスムーズであるようなのです.

また,ダメージを受けてから復活するにあたっての「回復力」のような概念として「レジリエンス」というものがあり,そこに関係する因子のひとつとして「ゆるし」が挙げられるようです.

具体的な例を挙げると,たとえば私の場合は過去のサイト荒らしやいじめっ子らに対して長年の間,なかなか恐怖や憎しみが消えきらない部分がありました.そのことを不意に思い出してしまっては,まるでそのまま当時のようにしんどくなってしまい,また被害に遭うのではないかと感じ,怖くなって何もできなくなっていました.

そこで,日々瞑想を続けながら彼らを「ゆるす」ことにしてみました.すると,少しずつこころが楽になってきたという経験をします.

そして,自分が実際にしてしまった自己中心的な行為を同様に「ゆるす」ことによって,必要以上に自分をダメなやつだと責めて気分が落ち込んでしまうことが減ったという体感が自己観察されているところもあります.

自他の失敗や良くない箇所を「ダメだ」と責めることをやめる,つまりそれらを「ゆるす」ことが,こころの健康において非常に大事なことなのではないでしょうか.私はこうした流れからそのように捉えています.

抑うつ状態の程度を強めないために

世の中で数を集めやすいコンテンツのひとつに「〜〜は絶対にしないで」「こんな人は嫌われます」「ダメ!禁止!」といったような負のキーワードで誘うものがあります.

その内容を実際に観察してみると「割と誰にでも起こり得る失敗」が含まれていることに気がつきます.

その要素を同じ構造の別のもので置き換えてみると「ほとんどの人が経験したことがあるであろう事柄」について取扱っており,

それらを「危険です・ダメです・終わっています」などと酷評し,続けて不安を煽るような説明をして,さらにはケラケラ笑ってしまっておられる(!)ようです.

...はい.ここでは,あくまで冷静に説明することにします.

こうしたコンテンツの視聴者の中には,私の直感では以下のような方が含まれているのではないかと思います.

「これはまさに私のことだ!しまった!申し訳ない...」

ついつい自責に陥ってしまいやすい性質を持った方です.こうした方々を刺激するタイトルやサムネイル画像を作成して,コンテンツを再生させ,結果として視聴者は抑うつを強めてしまっている "良からぬもの" なのではないか?と私は捉えています.

その感情と引き替えにコンテンツ提供者は再生数を稼ぎ,収益化を達成しているのでしょう.

私はこういった狡猾で人の心を蹂躙するコンテンツを制作する者を観察することによって,ひとまず以下の結論を出します.

こればかりは正当化に落ち着く

正当化というと「自己正当化」のように少しネガティブな文脈で使われるイメージもあるかもしれませんが,上述のような「気にしやすい人,繊細な人,悩んでいる人」を刺激して

「それはダメです」などと責め,挙句の果てには「厳しいことをいうようですが,頑張ってください」などと締めくくるような支配的な性質を露呈させる醜態を晒してしまっておられる素晴らしい方(!)なんかよりは,自分はまだマシだと考えてもよいのではと思います.

「このコンテンツは良からぬものだな.」

自分の思考は常に「正しくないかもしれない」と引き締めつつも,こうしたケースに対しては正当であると判断して扱ってもよいと思うのです.

人間は失敗する生き物

人間はつい失敗してしまうものなのですよね.ちゃんと気をつけているつもりでも.

それをついつい責めてしまい「自分はダメだ」と悩んでしまうことがありますよね.

ですが,それでも人間は失敗をしてしまうことがあるのです.

たとえば手術に失敗してしまった外科医が自分をダメなやつだと責め続け,遂にはうつ病に罹ってしまったというケースがあるようです.

こういったような失敗や悩みによるこころのトラブルには,誰しも向き合った経験があるはずだと思っており,やはり人間は誰しも完璧ではないということがわかります.

「あのとき,自分はダメだった」そう思って苦しいとき.

「大丈夫.今後はそうならないように気をつけていこう」

どうやら過去の失敗をゆるすことで,人間は健康を取り戻しやすくなるという研究があるらしい.それらを,このようにして活かしていくのですね.

おわりに

失敗した他者を責めることはできないのは,自分だって失敗したことがあるから.

他者に寛容な態度で接する人というのは,きっとその人自身もこれまでに失敗してきて,それらをゆるしてきた人ではないでしょうか.

他者にやさしくしつつ,自分にもやさしくする必要があるというところには,この辺りも関係していそうですね.

自分のダメなところに注目することは抑うつにもつながりやすくなりそうですので,ほどほどにしていたいものです.

ダメなところは,きちんと反省して,それ以降はもう「ゆるし」ていきましょう!

本日もお読みいただき,ありがとうございました.

ぜひみなさまも,自分のいいところをしっかり褒めて励ましてあげてくださいね.

P.S. あの子が四苦八苦しながらも少しずつ成長していて,好きなことを楽しみながら日々を過ごしていることを想像して,いまとっても幸せな私です.

[ Sys. T. Miyatake, (Aug 04, 2024. Last modified: Nov 01, 2024.;) ]

#84

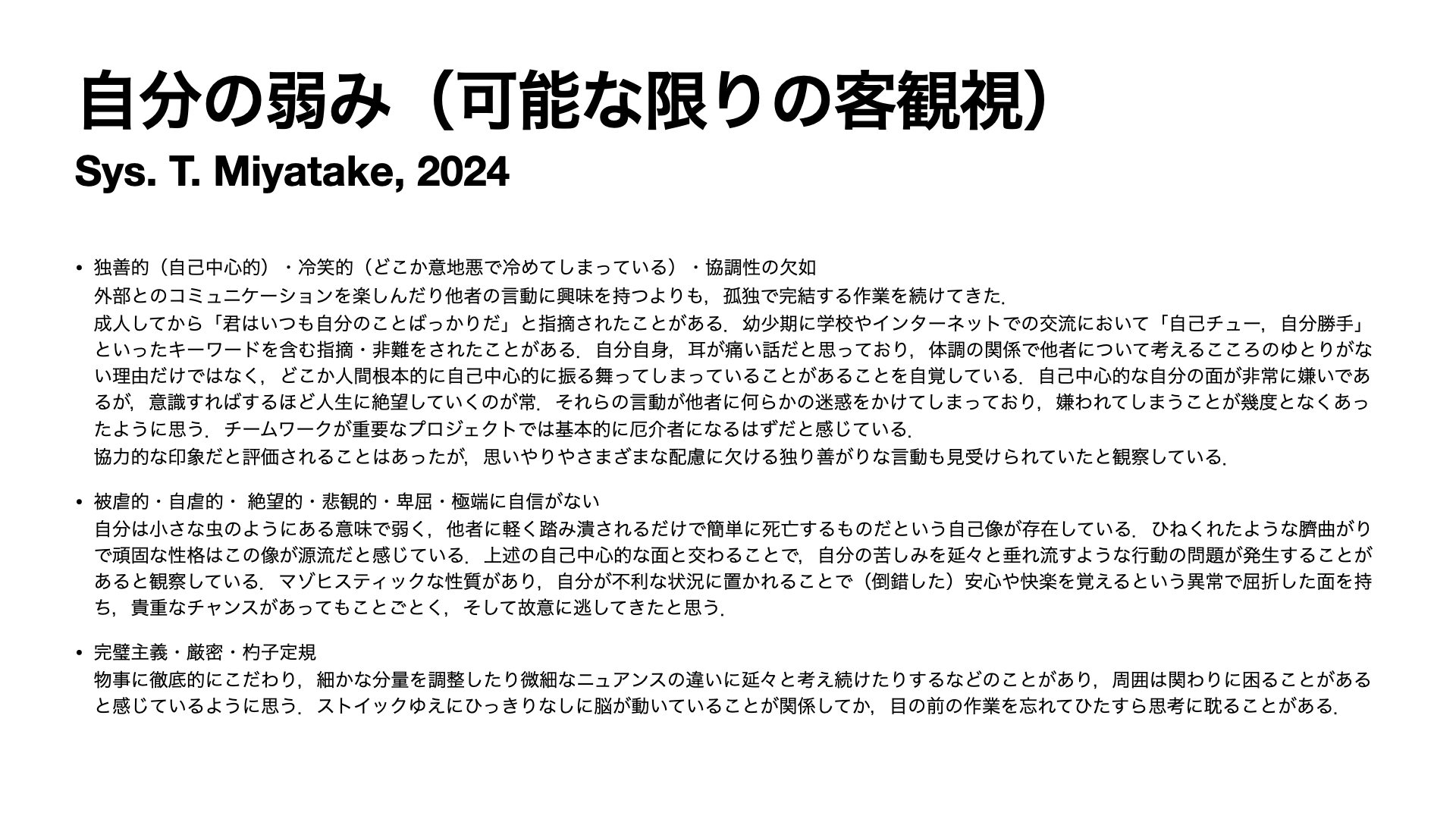

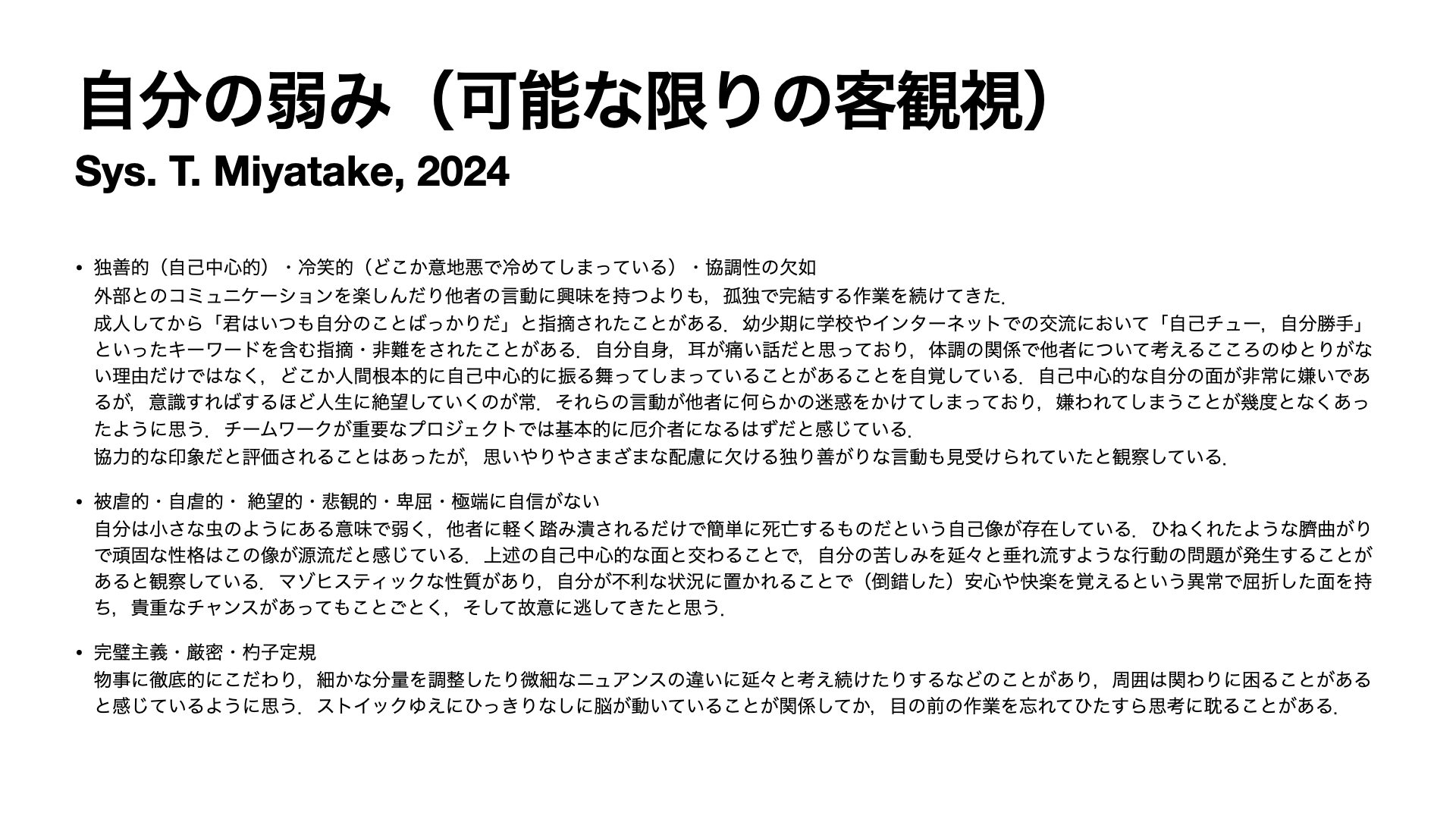

【画像】強みと弱みをリスト化してみました

先ほどまたしても自分は独善的で自己中心的でダメな人間だと感じて落ち込んでしまったので,自分なりに自分自身の強みと弱みを分析してみました.

なるべく主観が省かれるように注意して観察してみました.

劣等感を募らせてしんどくなるばかりではなく,弱みも含めてちゃんと肯定できるようになりたいと思っています.

自分は自己中心的な人間ですが,そこはきちんと反省・改善しながら,どうか強みを活かして生きていけたらと考えています.

強みは自慢しているみたいで申し訳ないですし,弱みはなんだか情けなくなってきて悲しいのですが,読者の皆さんの何かの参考になれたらなと思っています.

ということで,なんだか恥ずかしいわけなのですが,ちょっと画像を作ってみましたので,ぜひご覧くださいね.(以下,見出し文字をクリックで拡大できます)

どうでしたか?今回もありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (Jul 27, 2024. Last modified: Oct 14, 2024;) ]

#83

セミの木登り

セミの幼虫が,今夜!羽化しようとしているのでしょうか?

というのも今日の午後,枇杷の樹の下の土の中から出てきたと思われるセミが,必死に木を登っていたんです.

その樹皮は私が触る限りですが,少しすべすべしている気がするのですが,それが関係あるかどうかはわからないのですが,何度も落下してしまっていました.

ボテ!と落ちては,落ち葉をシャク!と言わせ,またシャワシャワとそこから這い上がり,めげずに何度も木登りに挑戦していました.

思わず「がんばれ!」といった具合で,しばらく観察してしまいました.

そろそろ大合唱をはじめる時期ですね.楽しみです.夏本番,間近ってことでしょうね.

本日,筋トレをしながらトレーニング音楽を自作して,息切れフェチの皆々様のためにスクワット吐息を録音し,それを終えた後の調理途中の出来事でした.

セミも自分達の音を奏でているんだろうな.自然の中の我々ですね.諸法無我.それにしても最近,ちょいと暑すぎるて〜!涙

みなさんもご自愛くださいね.

[ Sys. T. Miyatake, (Jul 25, 2024. Last modified: Aug 13, 2024;) ]

#82

フォントファイルっていいな

先ほど,いくつかの漢字・漢字に纏わり関係する文字を再現(表示)するための無償フォントを PC/Mac 両マキーネ(愛機)にインストールしました!

これは嬉しい話ですね!

メモランダム・ザ・アポクリン!(久々の なんてね!Pt.9):

ちなみに拡張子 .ttf は TrueType(Apple社が開発)形式のフォントであり, .otf は OpenType(TrueType をベースにして,マイクロソフト社とアドビ社が共同開発した別物.アドビ社による古のページ記述言語である PostScript フォーマットをサポートする)形式のフォントのようです.

今回インストールした2のフォントはどちらも拡張子が .ttf ですので,両方とも TrueType 形式のフォントファイルであることが示唆されます(この事実を生々しい人間がこうして窺い知ることができます).;

ひょっとすると,これは備忘録ってことなのかもしれません.

どんどん漢字学習・研究に役立てて参りたいという次第であります!

追記:(私の Macintosh 版 Firefox 環境に限っては一部適応できず,解決中...)_ ;

Jigmo

字雲フォント.Unicode の CJK 統合漢字拡張 B〜I を表示するために導入しました!こちらは無償で配布されているようです.

たとえば,次のリンク "Wiktionary:漢字索引 部首 一(フリー Wiki 辞書・字典サイト)"

では,一部の漢字が □ で表示されるなどして(通常は)きちんと表示されませんよね.これを解決するために「中国語・日本語・朝鮮語」を意味する「CJK」統合漢字拡張に対応した,言ってみれば「漢字表示に頼もしいフォント」かなと思われるフォントをインストールしました.

このフォントのセット(ダウンロードした圧縮フォルダ内に3つの .ttf ファイルが同梱されていました!)1つ(集合)によって,今のところほぼ全ての拡張漢字が表示可能になりました!

ありがとうございます!

以下,頒布ページ(敬称略)とそのURL.

Jigmo(字雲)フォント|https://kamichikoichi.github.io/jigmo/

Tangut Yinchuan

おそらく読みはタングート・インチュアン.おそらくタングート(かつて存在したチベット系の遊牧民「党項」,7世紀~13世紀ごろ.また彼らが独自創作して用いた言語「西夏語」.)と銀川(インチュアン,ぎんせん.中国にある市.西夏の都,興慶府が置かれていた地域.興慶府周辺は,はじめ赫連勃勃の根拠地としてあらわれた地域.それにしてもカクレンボツボツという音はどこか愛おしい.)のことでしょう.

頒布元ページ説明文によると,銀川市にある北方民族大学の景永時教授によって作成された "XXZT(西夏字体)" に基づいたフォントのようです.

チンギス・ハーンの侵略によって滅ぼされるまで成立していたチベット=ビルマ系民族が建てた国家「西夏(セイカ)」の言語,「西夏語(タングート)」専用の筆記体系で扱われる「西夏文字」を私のPC上で表示できるようになりました!

漢字の遠戚(血縁の遠い親戚)と言える,西夏文字を参照してそのまま(画像ではなく,飽くまでフォントとして)ブラウザ上でも表示できるようになり,ひとまず満足しています!

こちらも無償で配布されているようです.

以下,頒布ページ(敬称略)とそのURL.

Tangut Yinchuan - BabelStone|https://www.babelstone.co.uk/Fonts/Yinchuan.html

健康,安心,安全,そして研究へ

フォント製作者さんたちには感謝の限りです...!

アプリやコンテンツなどには,それぞれインストール・利用するにあたってのルールや条件がありますので,必ず遵守して利用されたいものです.

なんだかわくわくしてきたぞよ!時間の許す限り,学習と研究に取り組みますぞ.

皆さまも,呉々も健康第一で参りましょうかな.

[ Sys. T. Miyatake, (Jul 24, 2024. Last modified: Jul 29, 2024.;) ]

#80

【画像】重曹水に浮かべました

大事に育てているマリーゴールドの花が,萎れてしまう前に首がもげて落下してしまっていました(トリさんたちの仕業カナ?).

それを見かねた私は,空しく悲しくポツンと感じてしまったので,部屋に飾ってしまうことにしました.

洗ってしまって置いてしまってある調味料の空き瓶を用意してしまいました.

そこに,重曹を薄く溶かしてしまった液をつくってしまって,容れてしまいました.

新しいお部屋なのですが,どうやらぴったりとサイズが合ってしまったみたいです!

孤独作業の部屋の中で,非常に鮮やかに存在してしまってくれています.

なんだか華やかな気分のままに,いつもの椅子に着座してしまっています!言わせておくれよ...?

ありがとうございます,Tagetes-san!オレンジ色の君はキレイでカワイイね!!しばらく一緒によろしくね!!!^^

[ Sys. T. Miyatake, (Jul 17, 2024. Last modified: none;) ]

#78

打算と功利... 生物の一種として考える

物事には一長一短があるはずなので一概に言えることはないはずだと思っています.

倫理的な正しさの中であれば功利的に考えていくことも善だと考えることもできるはずです.

ただ,世の中ではこの倫理観が「優劣の意識」によって汚濁したものになっている気がしています.

ここで私は昨今の「生物にある根源的な価値を無視した要不要論」に悲しみを覚えつつ,競争や比較の弊害(デメリットの悪目立ち)に触れながら生物の価値について考えます.

大まかには「(経済的:利他的,自己防衛的:利己的を問わず)利益の追求による,人類の根源的損失とは何か?」といった辺りかなと思います.

人間たちは勘違いをしているのではないか?ヒトって,そんなに偉いのか?生物の一種として,その価値観を見直されたし!

機械に向かう人類

悩むことが絶えない私にとっては「悩まずにいたい」と願うばかりの日々です.

それもあって「論理的(機械的)に処理する」方法で様々な問題が解決してきたと思っています.

ただ一方では「損得勘定で物事を考えていないか?」と自己批判を展開しているところもあります.

要するに「算盤尽くであるべきではない!」というような批判をしているということであって,これが繰り返されると抑うつに接近すると感じています(俗に言う「べき思考」の発生によって).

幼少期から(運動神経・学業成績・特殊な才能などの)競争に駆られる実利主義的な時代を経て,我々にはもともと打算的な面が幾分かはあるはずだと思います.具体的には「競争に勝たねば敗北者としての惨めな将来が待っている」という状況の想定からそれを回避しようとする辺りなど.

実際に,世の中でも価値のあるものは大切にされ,優遇される傾向にあるはずです.そのため,防衛としても(実際以上に)「私はすごいのだ」と傲慢になったり,見栄を張ったり,(実際の)成績や実績をひけらかして強がってしまう現象だったりは当然のように起こりうるのではと考えています(歴史の人物や出来事を少し観察するだけで,これでもかと見えてくる).

縦社会は打算的な世界

ちなみに私は誰かから「あなたは優秀です」という評価をされることは苦手で,私にとっては「あなたは駄目です」と言われる場合と同じ体感を得ることが理由です.

体育会系の部活や会社組織などの縦社会においては「偉い(目上の)人間に気に入られ,出世する」ということが,恰も素晴らしいことかのように評価されることでしょう.

私はまったくそう思っていません.なにもうれしくありません.そういった世界から遠い場所にいるべきだと感じています.

なぜならそもそも「自分が出世するために」と考えて行動していることが醜いと感じるからです(利他的な貢献を意図した出世であることであるケースの考慮は含めつつ,人間である以上意図的な出世というのはどういうものなのでしょうね).直感的に苦手であると感じてしまいます.

それは小学生ごろの私自身がまさにそういった態度で動いていて,あれは良くなかったと反省しているところも影響していると思います.

いまもその良くない行動の名残があるかもしれなく,なるべく直したい部分であるからこそ,余計に外の世界にあるそういった面も苦手に思って避けているのかもしれません.

また,幼い頃のショッキングな体験を想起させないためにも「すごいと思われたい」「自分は強いんだ」「こんなにも立派なんだ」といった態度につながってしまうこともあるのかもしれません(あの弱々しい駄目な頃には戻りたくない,といった感情などによって).

個々人の自我を載せた舟の行方

破壊されないように守るために表面化される醜い性格とその行動と感情の歪み.

最初は防衛反応として育まれた領域が,いつの間にか抑うつに蝕んでいく厄介な空間に広がっていく.

はじめは「自分を守るために」であったはず.それがやがて「誰かを傷つけてしまう」.

そんな悲しい未来はみたくないな.

「優秀だから,才能があるから,勝者だから存在価値がある?いつまで人間はケダモノ時代に執着しているのだろう」.

人の上に立つ人間は,実利的で傲慢で打算的な面が色濃い.そんな人間にはなりたくないなという気持ちがある.

優劣や因果に縛られて,人類は悲惨なほどに高慢になってしまった.

こころがあるなら

出世が全て?数字には大きな価値がある?そこにはこころはありますか?

我々にはこころがある.ロボットではないのですから,数字や計算はほどほどにしていきましょう.

生物には価値があります.人間は特別ではありません.人類の歴史なんて,ほんの一瞬です.粉塵です.虚空です.

花が綺麗です.虫がかわいいです.風がきもちいいです.未来は明るい.こころがある.

人間には悩みがある

冒頭に回帰しましたね.きっと,この人類の醜ささえもが,地球上の生物のエコシステムの上での価値なのかもしれませんね!

悩んでいるのだから,それだけで価値があるはずです!おめでとうございます!

...さて,休憩しましょうか.

[ Sys. T. Miyatake, (Jul 04, 2024. Last modified: Jul 24, 2024;) ]

#76

趣味と仕事の認識上の棲み分けと計画

より広範な開発スキルを磨くことも兼ね,動的なサイトへの転換を計画しています.

たとえば絵画カテゴリにはたくさんの画像が掲載され,その表示に時間がかかってしまっていますね.

それはすべての画像を一度に表示していることが原因なので,ユーザさまの操作で適宜必要な画像をデータベースから探索して表示していただくことを可能にすることで解決しようと思います.

そのためには,静的なHTMLに関わる周辺技術だけではなく,新たに Next.js や React などの技術・サービスを導入する必要があり,いま学んでいます.

これからの開発には必須となるであろうこうした(絶え間なく変わり続けている)先端の技術を学び,自身のプロジェクトにも積極的に導入していこうと思います.

また,このサイト活動プロジェクトでは引き続き収益化の予定は一切なく,みなさんに楽しんでいただくことが私にとっての収穫だと思っています.

どなたかに作品や記述を楽しんでいただけており,時折ご感想をいただいたり交流ができたりするということがうれしいことであり,活動の主目的でもあります.

もちろんユーザさまのご希望で寄付(Donation)をいただけるのであれば嬉しい限りではあります.ただ基本は単なる趣味であってほしいという思いが強いです.

とはいえ独自ドメインやストレージを取得したり借りたりすることにはコストが必要だったりします.

その点に関しては,趣味活動とは完全に分離して行う職務上の稼ぎ(私個人の給与分)から支出しようと考えており,別途仕事もがんばっていかないとなと思っています.

表現活動・創作活動はあくまで私にとって「趣味」であって,そこで収益云々という話になると個人的な心情としてなんだか白けてしまいます.

活動は常に「たのしいこと・自由であること」が大前提(必須条件・要件)であって「無理なこと・面倒なこと」にはしたくなく,どうやって経営を回すかといえば上述の通り趣味としての個人的な領域から出すことがよいかと思われます.

好きな漫画を買うことに代金をお支払いするように,好きなショーを観賞させていただくために料金をお支払いするように,趣味としての活動費は自腹がいいのかなと思っています.

そのために働く.これでいいかなといま考えています.

動的な仕組みに転換したところで,公開するメディアファイルが増えれば当然サーバのストレージ容量はより多くの領域が必要になってきますので,

そのあたりもどうにか工面していけたらなと思っています.

そろそろ仕事しなきゃな.少しずつ元気になってきたし.無理せず,こなしていこう.

あと,動的なサイトにすると「個別の作品やブログ記事を検索する」機能を実装したり「1ページに収めるには多すぎる作品群を(たとえば10作品ごとに)ページ分割する」"ページネーション" も可能になります.

無駄な通信を減らし,効率良く表示し,扱いやすく軽量なサイトを目指していけたらと思います.

作品制作だけではなく,その展開の場も自作(DIY)していけたらいいな.昔からそうやって自分でじっくり考えて工夫して作り上げてきた自負がありますのでね.

フロントエンドだけではなく,バックエンド(サーバサイド)的な処理や仕組みも眺めていこうと思います.

無理に学校に通ったり,誰かに習わなくても,たとえ無償であっても,いまの時代はかなり深い段階まで学ぶことができ,実験する環境も充分にあります.

このサイト・活動も,大きくしたいぞ.それは名利や世間体を意識した存在感の規模ではなく,枯淡で謙虚な姿勢で臨む充実度の規模ということです.

驕る平家は久しからず.いつの時代もどんな人間も,邯鄲の夢.我々は吸って吐けば,あっという間に老人となり,土に還ることでしょう.

「見栄を張って衒いの日々に苦労するよりは,細々と小さな "いま" を楽しもう!」そして「謐かに味わうこの時間」「いまここにある穏やかなこころ」を大切に感じながら今後をおもうのです.

つらいこともあれば,楽しいこともあるはずだ.これからの人生は,明るいはずだ.

今回もお読みいただき,ありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (May 14, 2024. Last modified: Jun 13, 2024.;) ]

#75

【詩歌画像】園のととのえ

ただいま芝桜の刈り込みを終え,一服しております.

極度の心配性(非常に神経質で慎重な性格かと思われます)の私は細かい事を徹底的にこだわる気質があるのですが,

日光を浴びながら庭をととのえることで,リフレッシュ効果が期待されるかと思われます.

非常にそう思われる訳でありますので,いまはそれはそれはゆたかな気持ちといった次第であります.

「刈り込みを終えました!」ぽかぽか陽気,こころの陰鬱もすっかり消毒された模様です.

ここでひとつ

園のととのえ 雑巾様の 日頃のでかしに

爽快颯爽 ふさぎは曩しき 物語かな

〜 觀念奔逸庭淨樂爺 より〜

御閲読賜れば忽ち有難き仕合せ.

[ Sys. T. Miyatake, (May 11, 2024. Last modified: none;) ]

#74

テクノロジに添削してもらいました

対話型のAIサービスに「スクリプトが正しく機能しない問題」を解決してもらいました!

すばらしいですね!無事,解決してうまく動作しました(具体的には,当サイトの絵画カテゴリにおける高刺激性を持つであろうと思われる画像のぼかし解除・再適用のトグルボタンを実装していたのだ).

人間に質問すると,相手の時間と手間を取ってしまいますし,原則料金をお支払いするようなイメージにどうしてもなってしまうかなと思います.それも相手が人間なのでコストはそれなりにかかってしまうはずです(やり取りが複数回に亘る場合の時間単価として考えても膨らみやすいはずです).

その点,現在はAIが無償の範囲でも充分な回答を返してくれますし,必要があるなら(サブスクリプションプランに)納金して機能拡張することも検討できます(いまのところ私には必要ありませんが).

ちゃんと不具合の原因と具体的な解決方法まで淡々と順を追ってキャッチボール的に説明してくれました.「人間に相手してほしい!」という条件が含まれない場合であれば,もはやAI一択なのでは?と思うようになりました.

そもそも私はプログラムの開発者なのですから,人間に聞くというのは(時間的にも価格コスト的にもお手数をお掛けします的にも)パフォーマンスが極めて良くない(不合理・非効率・無駄が多い)と感じます.

ただ「それでも人間に教えてほしいのだ!」という方に向けて,先の記事のような「HTMLを学ぼう」コンテンツはまだまだ需要がありそうだと踏んでいます.

開発者側のような論理思考が苦手な方というのはむしろ多数派のような気がするので,人間レクチャの需要がなくなることはまだまだ遠い話だろうと私は考えています.

どちらが良いかということではなく,テクノロジはテクノロジでありがたく,人間のこころは人間のこころで素晴らしい.そういうことが言いたいわけであります.

ありがとう,テクノロジ君.これからも,よろしくね.君は非常にオーサムだね.実にクレイジーさ.最高にクールだよ!

...だがのう,人間さんの「こころ」っちゅうもんにゃのう,ほかほかの「温もり」っちゅうんがあるんぢやよ.忘ること勿れぢや〜!ぞ?

[ Sys. T. Miyatake, (May 07, 2024. Last modified: May 30, 2024.;) ]

#73

漢字の派生語と音

浅学菲才の私です.「熟する」を訓読みだと思い込んでおりました(恥).

このように音読みの「音」を用いてサ行変格活用の動詞(サ変動詞)にしたものは,字典にて訓読みではなく「派生語」として登録されているようです.

例えば「熟する」「期する」「服する」「画する」「目する」「興ずる」など.

ふむふむ.きちんと学んでいこう.

追記 (Jun 5, 2024)

派生語というのは「熟す」を「熟する」と変化した場合を指していたようで,上記の語らは基本的には派生語というよりは「音を動詞化したもの」と扱うようです.

訓読みというのは日本での「訓」で読んだもので,こうした「音を使って動詞化したもの」は訓ではないということになるようです.

日本語としての読み方をした場合が訓読みであるようですが,熟語の読みとして,単字(漢字一字一字)ではなく熟字(二字以上構成の熟した語)単位での訓みを持つ「熟字訓」や,(たとえば外来語を)漢字表記で宛てた「宛字」というのも存在しますので,どういった扱いで纏められているのかを眺めてみると,自己の頭の中のケイオスな(無秩序に散らかった)ことば群が整理されていくのかなと思います.

時代とともに消えていった訓というのも確認できるので,やはりことばというのは常に変わり続けているものなのでしょうね.

音は流入時代昇順に「呉音・漢音・宋音・唐音」の4種類がありますね.少し詳しく調べてみました.

まず漢音が最もよく残っている音読みかと思われます.遣隋使・遣唐使や留学僧らが日本に持ち帰り,唐代の長安あたりの発音に由来するとか.

呉音は漢音より前に音が伝わって残ったもので,律令用語などで使われた面があり,仏教用語などでは現代でも頻用されているようです.

宋音(中世唐音)は鎌倉時代の臨済宗・曹洞宗つまり禅宗などに用いられた音のようです.(白:パイ,上:シャン など)

唐音(近世唐音)は江戸時代の黄檗宗を通じて流入した音とされており,明代末期から清代初期の音の影響があるとのこと.(竹:シツ,行:アン,茶:サ など)

非常に面白い.

[ Sys. T. Miyatake, (May 06, 2024. Last modified: Jun 13, 2024;) ]

#72

わたしの課題

2つ解決したい大きなテーマがあります.

簡潔さ

話が長く,長文になりやすく冗長(無駄な情報量が多い)で「結局,何を言いたいのか?」と評価されることが少なくないかもしれません.

私は言葉の選び方が下手で,聞き手が理解や解釈に時間を要するものになってしまっていたかもしれません.

原因は私の低い能力(経験・反省不足もあるかもしれない)の問題と,次の項にある「性格の偏執的な部分」かなと考えており,前者の点では「文章(・トーク)内容の評価・改善を繰り返す」ことに取り組むことで解決に向けて進んでいこうと思います.

具体的には,文章を簡潔に仕上げる技術的なノウハウを調べ,参考にしてみようと思います.

偏執性

おそらく生まれながらに疑り深い特性「偏執病(パラノイア)的性質」を強めにもっている(極端な心配性な)のかなと考えています.

物事全て根本的に疑いを持ち,私の人間不信というのも先天的なものである可能性を私自身では感じています.

最近は統合失調症(スキッツォイド)的な顕著な幻覚・妄想も少なく,どちらかと言えば根本的でさほど程度の強くない猜疑・疑念が満遍なく拡がっているように観察しています.

おそらくパラノイア的な領域で,先天性の要因と素因に加えて幼少期に育まれた極めて低い自己評価によって起こっているであろうものだと考えています.

先の記事で "攻撃者への同一化" フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 について触れました.

トラウマの研究者であった精神分析家のシャーンドル・フェレンツィは,実母や乳母に虐待されて育ったと言われており,心的外傷の研究を晩年まで行っていたそうです.

「当事者としての苦悩」を以て研究に励んだことになるかと思われますが,彼らの研究にあるように,やはり「人間が疑り深くなる原因・理由・流れ」というものは何かあるはずです.

トラウマに基づく治療の場合と異なり,根本的な解決は難しいであろう「パーソナリティの異常(正常からの逸脱)」に関しては,前述のような自己評価を「肯定的に変えていく」努力をすることで,少しでも緩和できそうだと思っています.

二極的思考「不可能だから-何もしない」のではなく「難しいけど-少しでも何かしよう」と考え,行動していこうと思います.

それでも強く生きていく

お読みいただき,ありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (May 06, 2024. Last modified: Sep 04, 2025.;) ]

#71

HTML実験室 ちょっと見せます。

どうもです!管理者です!

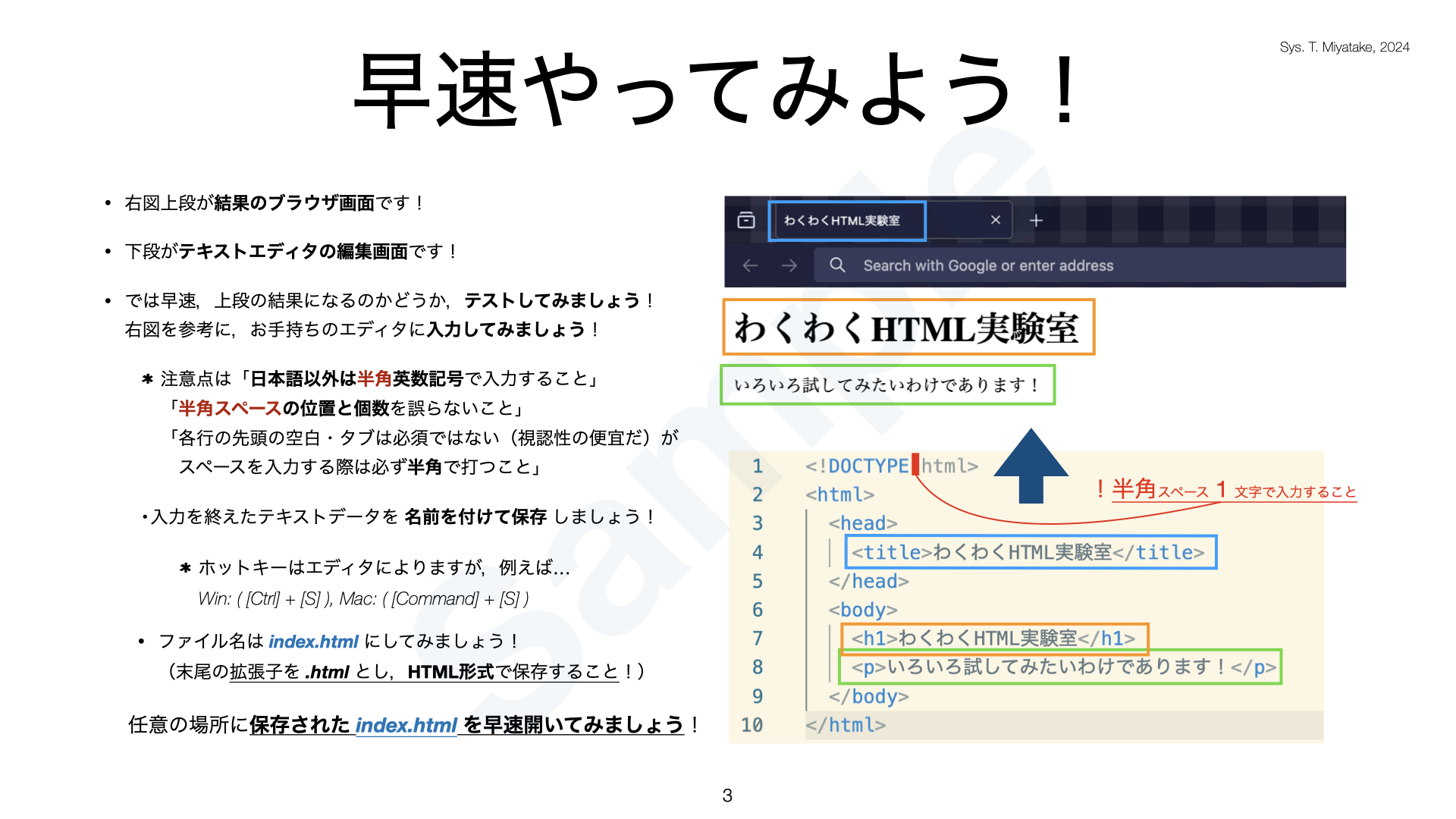

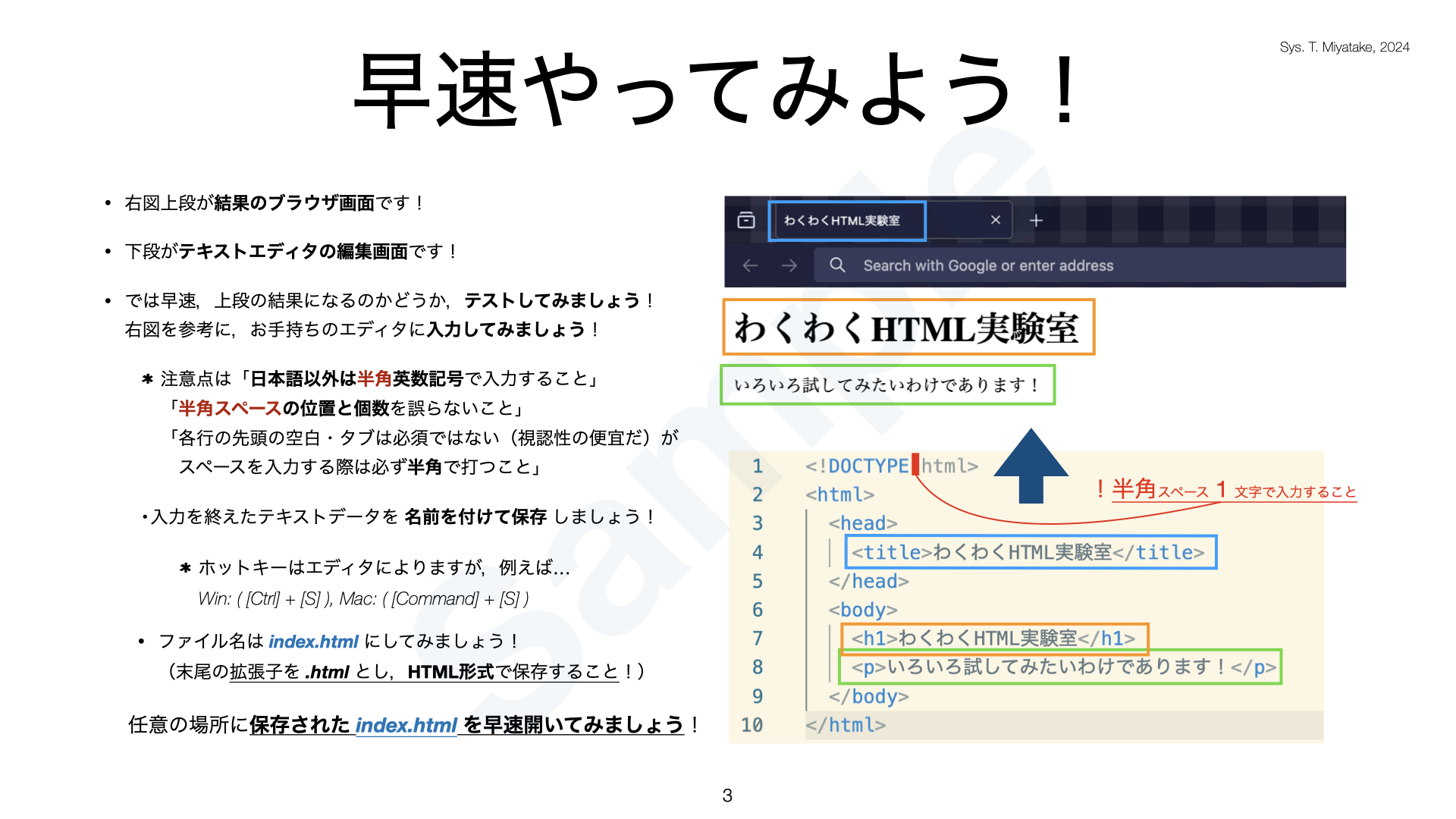

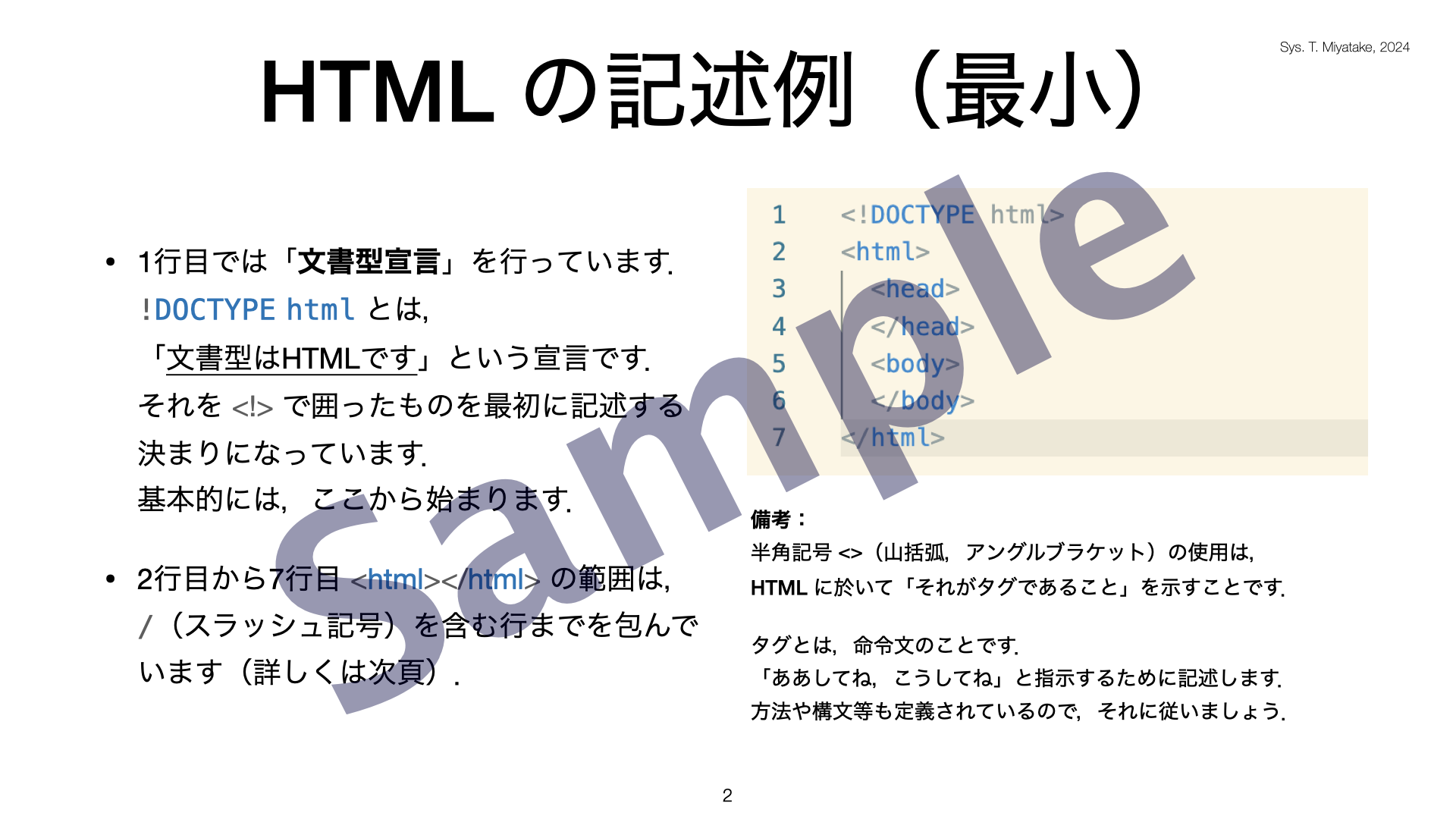

製作中の教材のパート「試してわくわく!HTML実験室」をフライング公開いたします!

透かし文字「Sample」も薄く設定して書き出しておりますので,この段階でもう既にお楽しみいただけます!(やったー!)

内容はとってもシンプルです!全く HTML 触ったことないよ!という方向けとなっています!

ぜひ「へえ!ウェブページはこうやって作るんだ」という感覚を,是非ご体感ください!

(ちなみにエディタを別途用意する場合は,デベロッパサイトから無償ダウンロード可能な "Microsoft - Visual Studio Code" 辺りが割とオススメかなと思います!私はまわしものではありません!笑)

今回もお読みいただき,ありがとうございました!それではみなさん,くれぐれもご自愛ください.

[ Sys. T. Miyatake, (May 04, 2024. Last modified: Nov 01, 2024.;) ]

#70

HTML教材 鋭意製作中であります!

どうもです!管理人です.

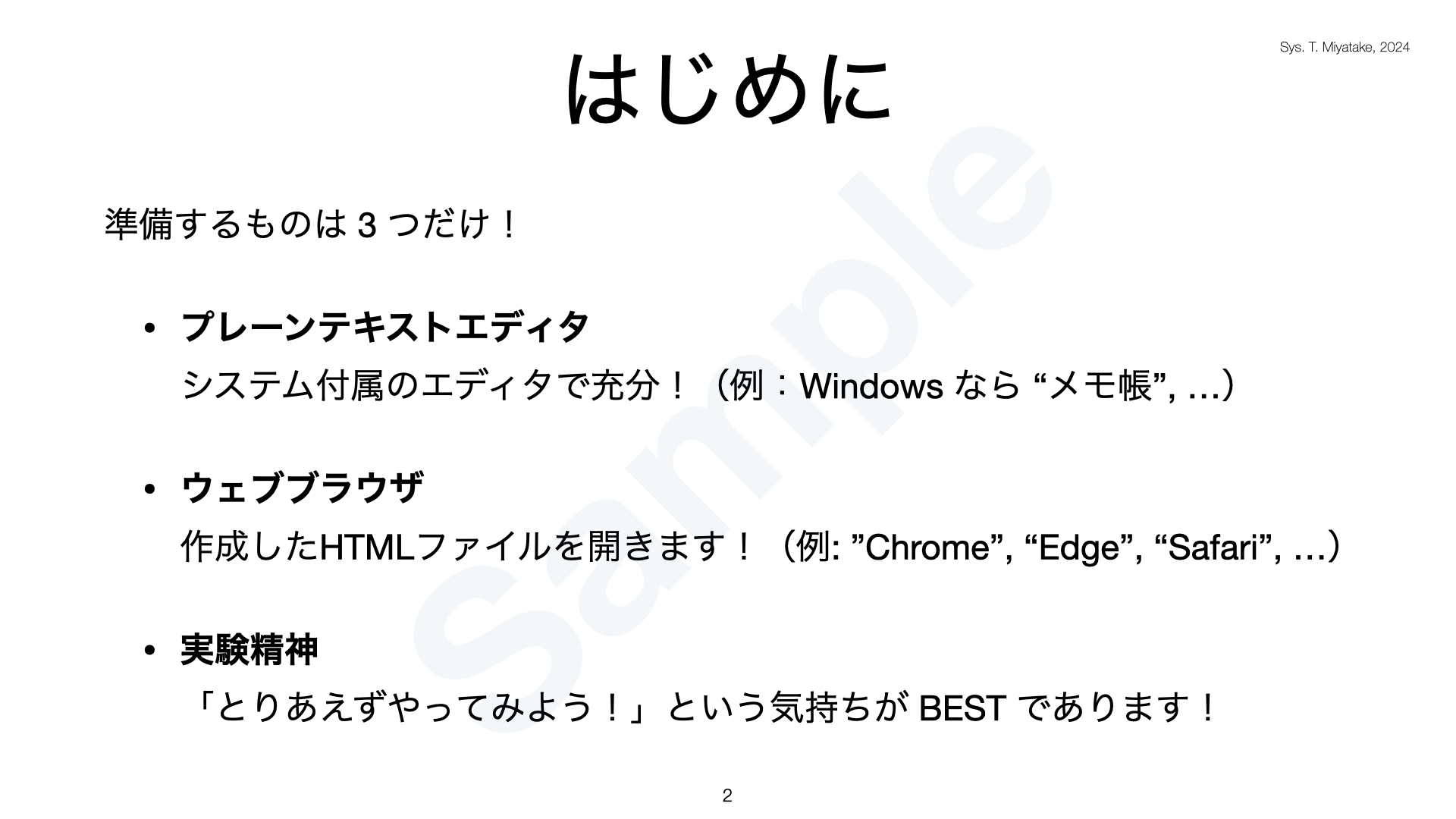

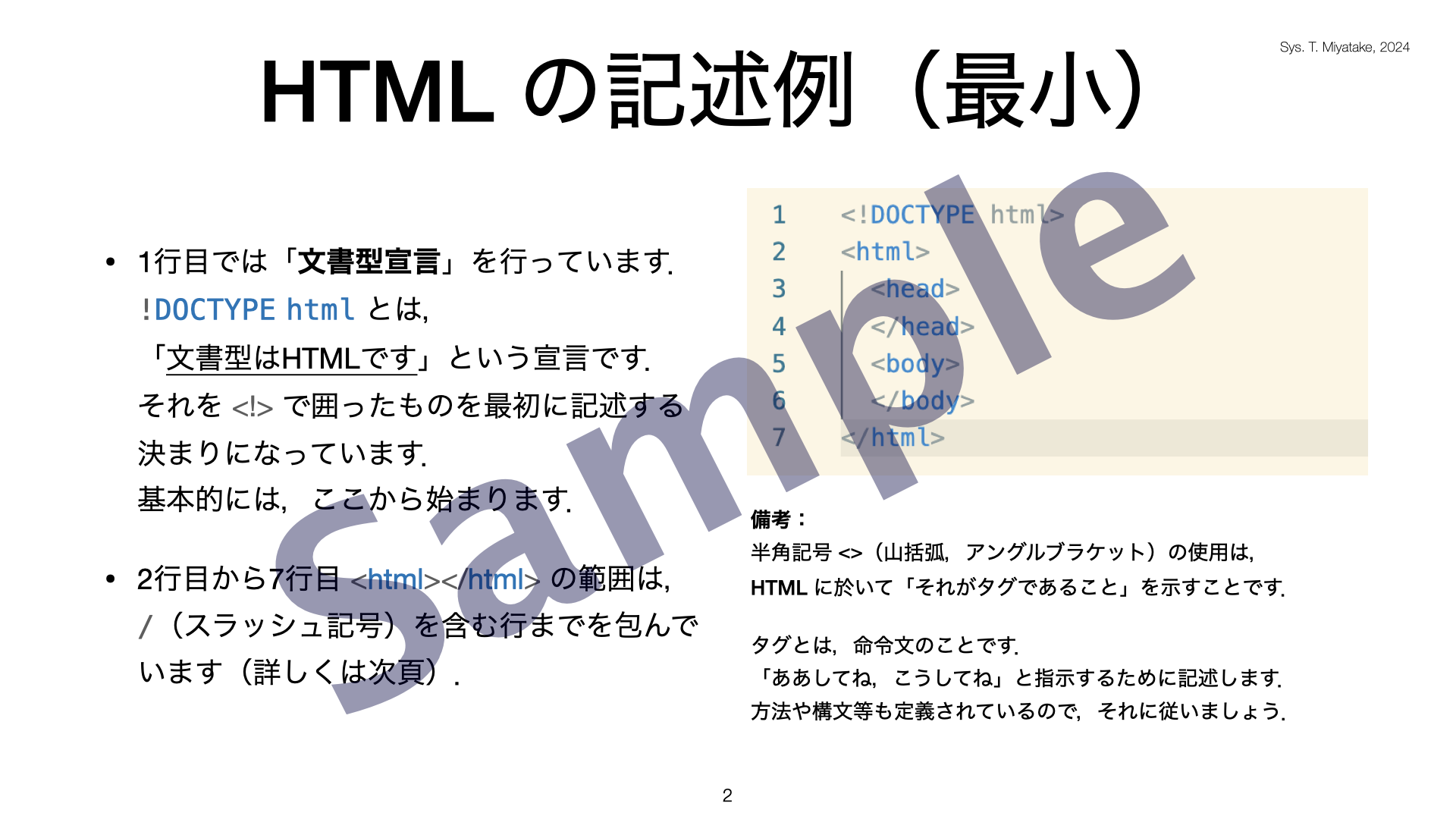

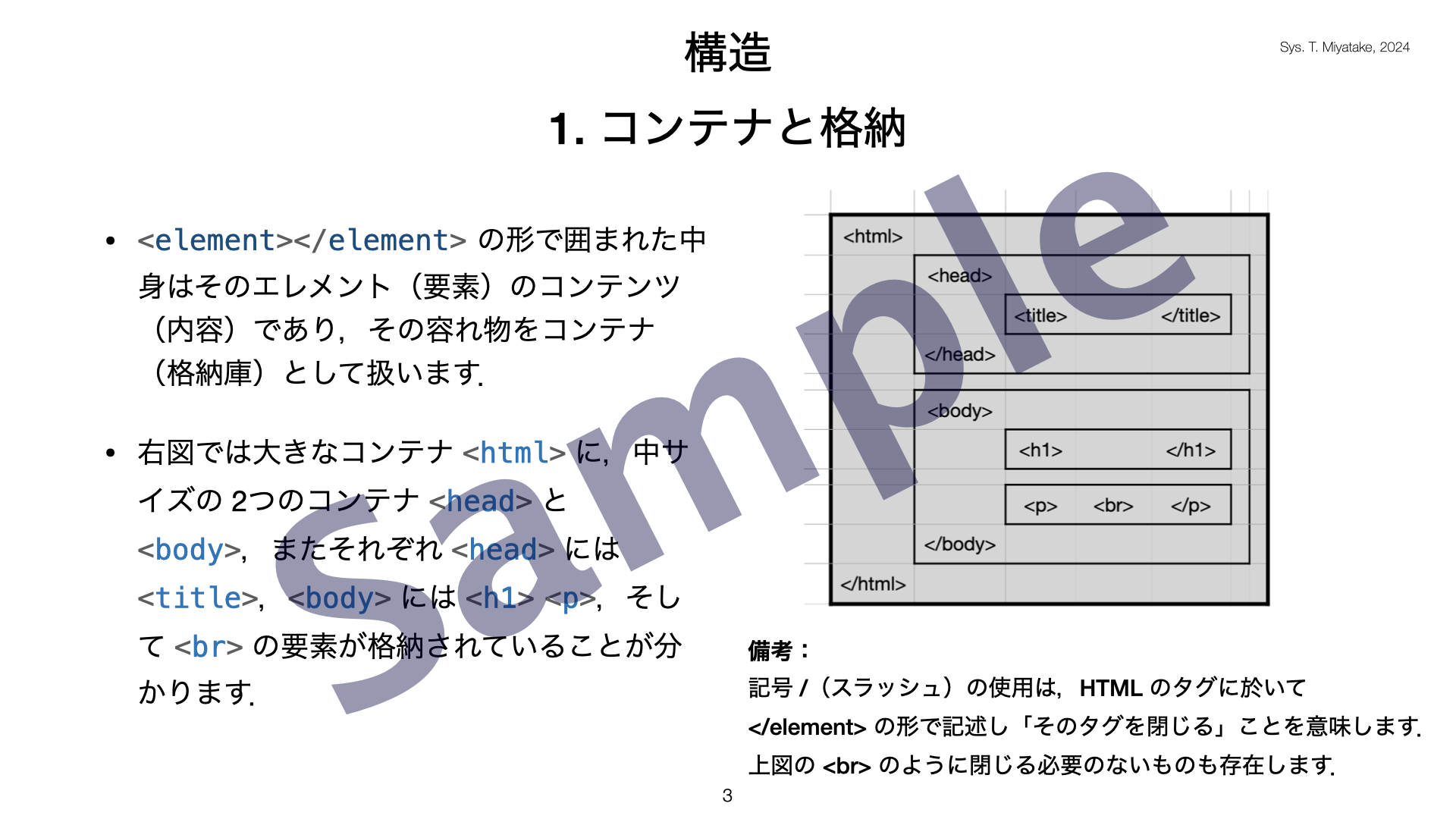

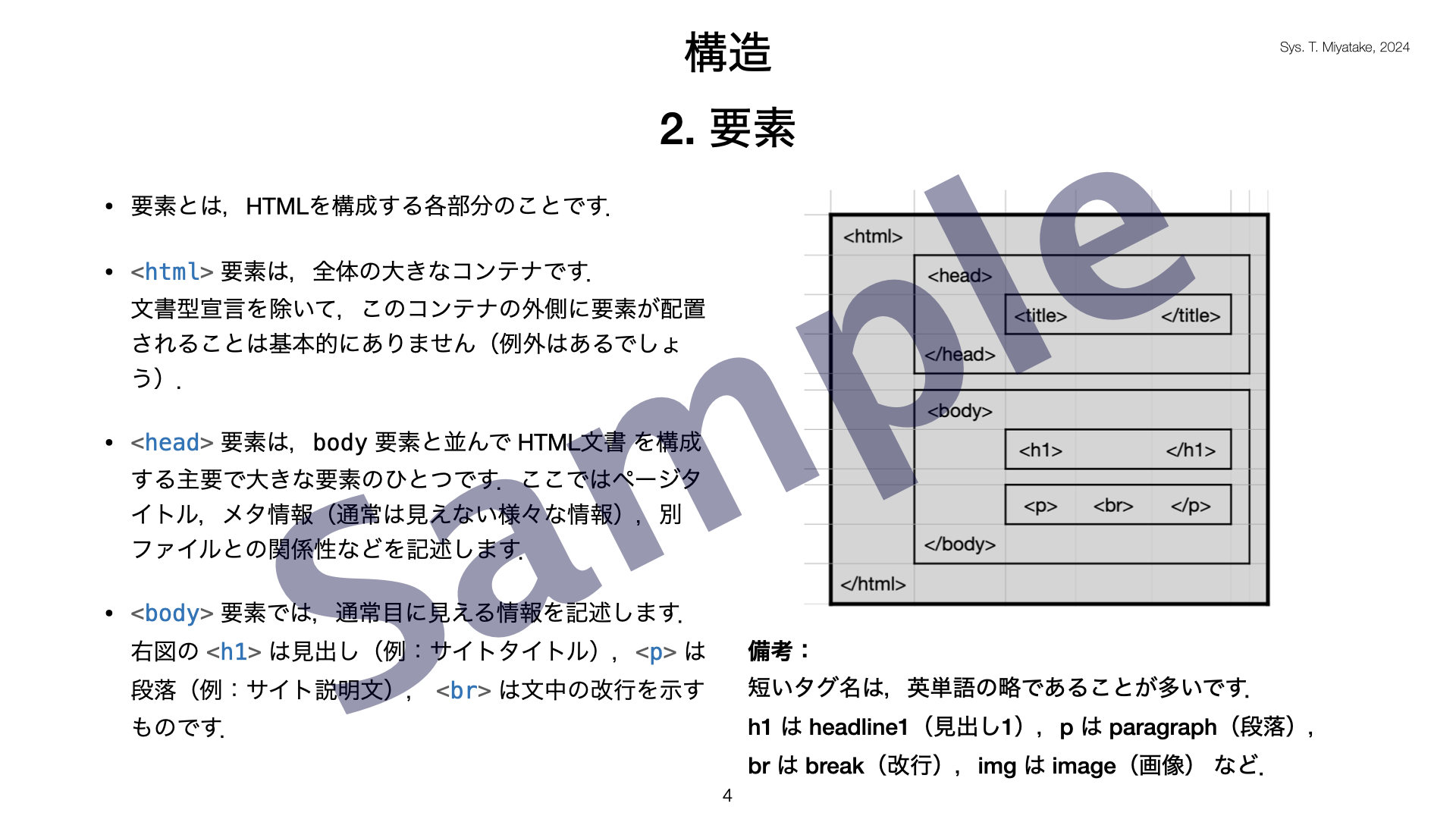

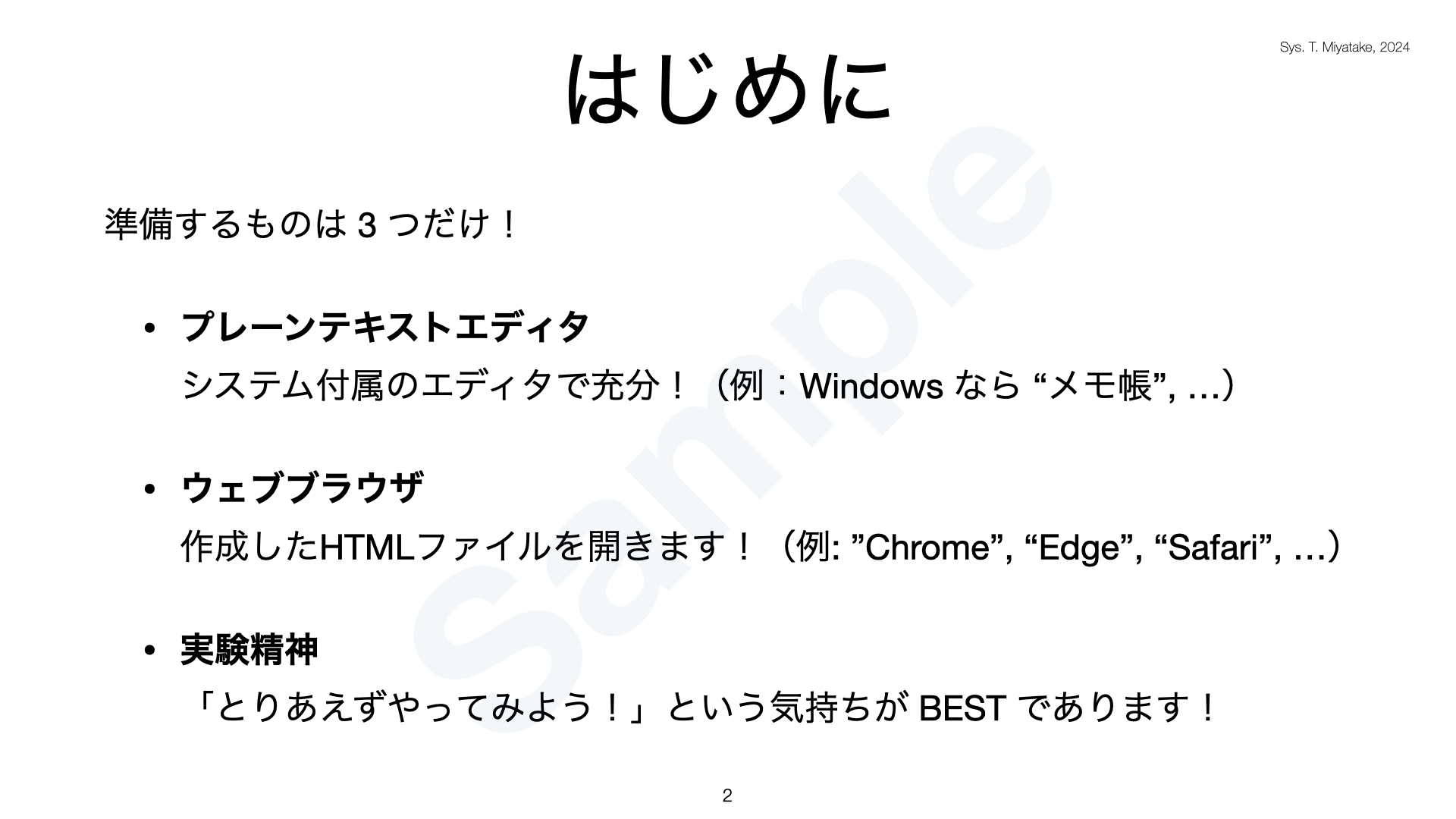

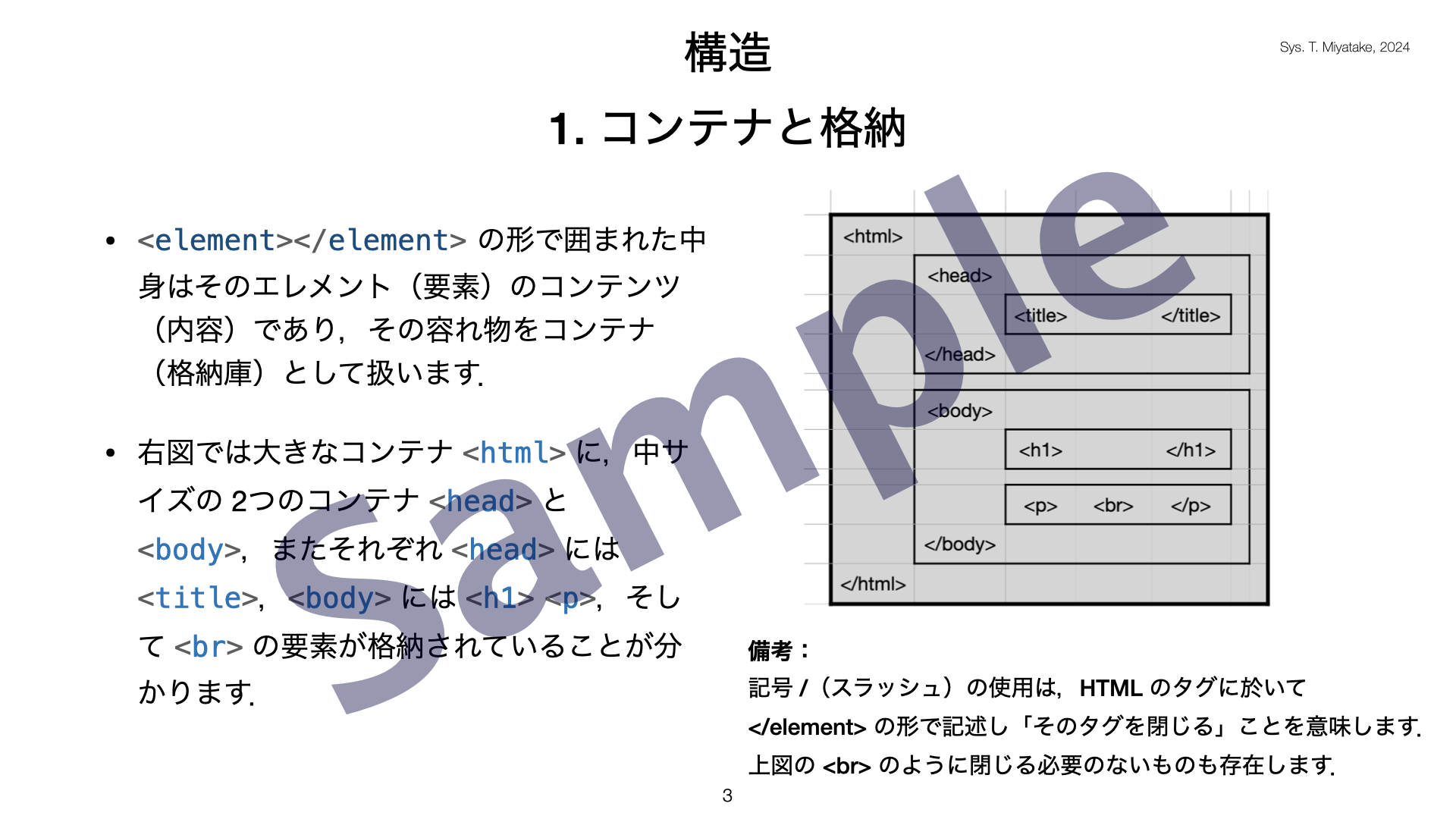

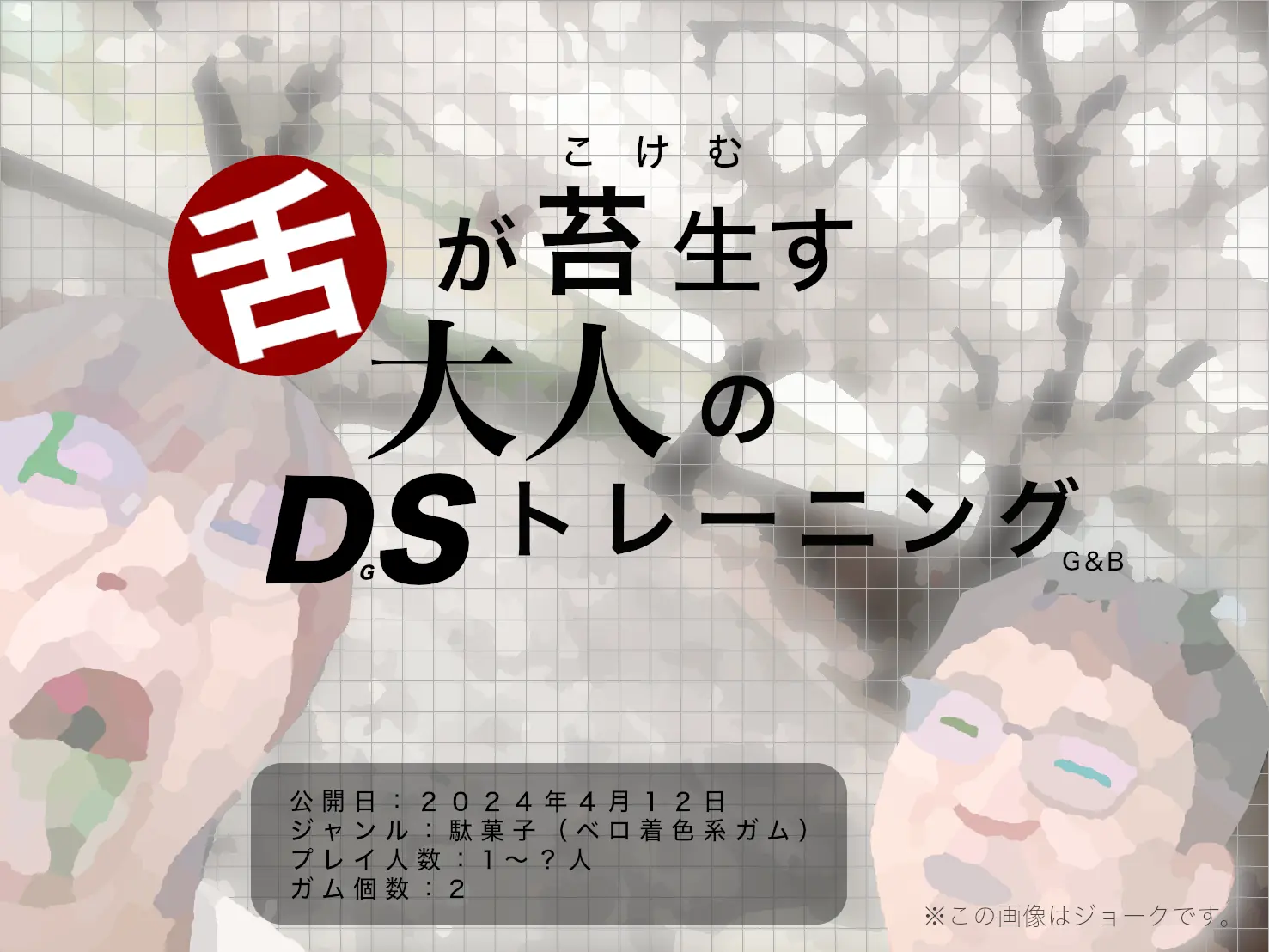

とりあえずHTMLの教材を「教科書スタイル(プレゼン形式)」でつくっています(以下の画像参照).

このままですと,ちょっと学校クサすぎるかなと思い,もっと親しみやすい装飾を施した「フレンドリィ・エディション(仮)」も別途ご用意させていただこうかなとも検討中です!

このような堅苦しい説明でも良いのですが,一方で「気軽に楽しんでみたい」という需要にもお応えすべく,軽快なトークとともに,ユーザのみなさまに「おもしろい!」と思っていただけるようなコンテンツ制作に励みたいと思います!

世界的に日夜研究に励まれている AI を駆使して生み出されたサービスをはじめ,便利なツールで溢れる昨今の世ですが,そんなときこそ,変に焦ったり便乗したりするのではなく「わくわく楽しみながらシステムから(本質的に)理解していく」という落ち着いた愉快さをお届けさせていただこうと思っております!

体系・構造(システム,ストラクチャ,アーキテクチャ, "造り")から理解しておくことで,時代や状況が変わっても(目まぐるしく変わり続けておりますね!)柔軟に対応する力が身につくのではないかと私は考えます!

「便利だから楽をしよう」として損をするぐらいなら「面白いから本質から理解しよう」として利益を上げる方がいいのではないか?というのが私の考えなのであります.

お楽しみに!それでは,しっかり休みを取りながら,のんびり参りましょうか.

今回もお読みいただき,ありがとうございました!

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 29, 2024. Last modified: May 30, 2024.;) ]

#69

理解から晴れてゆくこころの景色(そして現在の興味)

十分に休息し,創作・表現・作品制作やこころのテーマの探究だけではなく,技術や学習に取り組み始めてから結構気持ちも楽になってきました.

HTML学習(レクチャー)コンテンツの制作もスムーズに進んでいます.

そしてまた興味が湧いたので,精神分析・心理的な概念を眺めていたところ,興味深いものがいくつか見つかったので,ご紹介(共有)させていただきます.

Identification with the aggressor

「攻撃者への同一化,攻撃者との同一視」と訳される概念です.

加害者と似てしまう自分がいるかも?と感じたことがある場合は「なるほど」とつい溢してしまうはずです.

Wikipedia にも掲載されており,自他の悩みに理解が深まるかもしれません.

"攻撃者への同一化" フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Traumatic bonding

「外傷的絆」と訳される概念です.トラウマティック・ボンドとも.接着剤のボンドと語義は同じ類のようです.

自分を傷つける相手から離脱できない.また戻ってしまう.これを「再犠牲者化」というが...

"外傷的絆" フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Gaslighting

ガスライティング.古い映画作品に登場するシーンから,人間の認知とそれが歪められる過程,その反応についてなど書かれています.

どうすれば身を守れるのか,どのような手段なのかを知っておくことは,何か防衛の役に立つかもしれません.

フロイト(精神分析学の祖とされる人物)の手法のいくつかはガスライティングとみなされているようです.

また,純粋な興味として,社会的成功者にも見られる傲慢さと自己正当化,それでいて魅力を感じさせるといったところの「不思議さ」について考えてみるのも面白そうです.

"ガスライティング" フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

The forbidden toy experiment

「禁じられたオモチャの実験」と訳される実験などを記述した英文のページです(日本語が良い場合は,お使いのブラウザの自動翻訳機能なども便利に使えるかと思います).

「ダメ!」と「より恐く」言われた場合に,対象への執着が「より強く」なることを,ちゃんと実験して観察して考察して... そんな研究がなんとなく見えてきます.

人間には恐怖によって歪められてしまう何かがあって,それらについての理解を深めることで新たな発見があるかもしれません.

"Insufficient justification" Wikipedia, the free encyclopedia

これらのリンク先はフリー百科事典なので,無償で読むことができます.

もっと気になった方は検索をして,いろんな論文を見つけてぜひ読んでみてください.新しい発見があると思います!

いまの時代はこういった無償で取得できる資源を存分に活用して,どんどん学習を進めていけることが素晴らしいなと感じます.

ということで,私も引き続き作業をしていきます.みなさんも,ゆっくり参りましょう.

今回もお読みいただき,ありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 28, 2024. Last modified: none;) ]

#68

老人曰く

どうもです.管理者です!

冒頭では,このサイトで進めていきたい「無償のHTML学習コンテンツ」の進捗状況について少し述べます.

計画としては「このサイトのページソース(HTMLファイルの内部コードテキストデータ)を例に解説するプレゼンテーション形式での授業」を考えています!

試験的に始めたこのコンテンツですが,第2回となる次回では,前回の課題だと感じた「視覚的情報がほしい」「記述コードと出力結果の並列確認がしたい」「わかりやすさを向上させてほしい」といった辺りを改善できればと思っています!

PDFファイルで(エディタ画面のスクリーンショット画像などのメディアの埋込を含む)プレゼンテーション文書データを書き出して同時公開し,解説は音声データ(肉声)で展開できたらと考えています.

みなさんに「へえ!こう書けば,リンクになるんだ!」「ほう!そうやってメニューを作るんだ!」などと楽しみながら「HTMLを直接書く楽しさ」を味わっていただきたいなと思っています!

「直接書く」というのは,プログラムに頼らず(つまり手動入力で),まったくの白紙から書いていくということです.その方法をスクラッチと言ったりしますね(Wordpress などの CMS と比べ,自由度や柔軟性が高い分,制作時間や労力などのコストがより多く発生します).

ここでは完成したテンプレートを改変していく作り方ではなく「ゼロから」作ります.

そうすることで,仕組み(構造)から理解することもできますから,とても面白く学べるかなと思っています!

(ちなみに個人的な事情として「生活・仕事に向けてリハビリをしている最中」という段階状況にあるので,いまはボランティア活動として,ハイクオリティであることは保証し兼ねますが,気楽な気持ちでみなさんに有意義なコンテンツを提供させていただきたいなと思っています!)

準備は進んでいます.お楽しみに!

恥にも寛容

さて,本題です.

さきほど辞書で「雪(すす)ぐ」を眺めていて「雪辱」と「屈辱」を混同して使用していた自分をいま非常に恥じているところであります.

音声記事の過去の回で(たしか,中学の頃は職員室で卒業式を迎えたというエピソードを語った際に)思いあがって「それはある意味雪辱的だった,悔しい」などと誤用してしまった気がします.

雪辱というのは「辱(恥・不名誉・汚名など)を雪ぐ(ぬぐい去る)」の意義であり,熟語「雪冤(セツエン)」では「冤(濡れ衣・冤罪)を雪ぐ」のように,「恥辱」「屈辱」などの語とは異なって,寧ろ「それ(恥の話)を "解決させる"」文脈的意味合いで扱う語のようですね.

...さて,ここでこんな自分を「傲慢者め!」と責めるのはやっぱり行き過ぎていると思っており,淡々と「よし,誤りを発見できたし,さらに少し調べることもできた!次からは大丈夫だな」と前へ進みたいものだと感じます.

他者には寛容に(たとえば失敗さえも応援したくなるなあ・可愛いなあなどと)思い,自分に対しても必要以上に責めずに進めていこう!と思うようになりました.

ついついストイックに,完璧主義的に詰めがちな私の考えの癖を「もっと気楽でいいのぢや!」と老人に励ましてもらうことになりました!(笑)

そして他者に寛容に柔和にやさしく接するためにも,まずは自分自身にも穏やかに接してみることにします!

みなさまもあまり自分を責めすぎずに,のんびり参りましょう!

今回もお読みいただき,ありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 27, 2024. Last modified: May 30, 2024.;) ]

#67

アニマとアニムスと我々と

基礎的な(分析)心理学をみています.

アニマとアニムス.かの C.G.ユング 氏が概念化した(アニムスは特に奥さんが担当した)らしいのですが,これを持ち込んで少しだけ拙い自己観察をしてみました.

10代〜20代前半はまさに「肉体的アニマ」の段階にあった自分も,最近は内面のたとえば「節約を意識する女性」という像に好意を抱く(いいなと思う)ようになってきた感じがします.

まず自分自身が過去の「無理して働いては,商業的刷り込みと己の物欲に振り回されながら浪費する」という自己の行動の問題を反省するところから始まっています(その例は過去記事をご覧になってください).

次に「節倹を意識した結果,出費を減らすことの有意義さと楽しさの発見があった」という実感を自分が持ちます.

そして「物欲というのは本能的欲求に近い直接的で衝動的なものであり,それらを自分で制御している(できている)」ということに,よろこびを持つようになりました.

すると次第に「家計簿を付けて金銭管理をする女性」という像が浮かび上がり「安定した生活を送れそうだな」という内的なイメージにつながります.

これまでは女性に対して「安心感(≒母なるもの)」と「攻撃的・サディスティック」という両極端なものを求めており,それは自分がなよなよとしていたから補ってくれる存在を探していたのかなというようなところに気づきます.

そこが「自分自身がまず節約に成功する」体験によって「相手もそうなると幸せだよね」という思いにつながっていると思います.相手にそれを求めるのではなく,まずは自分が達成することで,同じく相手も達成することにつながることも示唆されるかと思われます.

アニムスの説明でいうところの「力の段階」にある相手から投影される自分(たとえばムキムキマッチョなアスリートや歌って踊れる活発なアイドルなど)がいるとすれば,それはつらいことだろうと思っています(その理由のひとつに,自分はそんな立派な人間ではないため).

一方,自分が取り組んでいる活動(私の場合,具体的には論理や言語・プログラム開発や健康的な生き方・思考など)について肯定的に受け止め,相手がそれを参考にしてくれていたり影響を及ぼされて前向きに歩めているとするならば,それはうれしいことだなと思います.

つまり「両者が相互的に高め合っている関係」というのが理想なのかなと思っています.

(自分と相手の)ダメなところを探すのではなく「それぞれが向上していけるように」ということを想い「きちんと考え,較べ,これまでのことを見直し,解決・改善・向上しようとしている」相手の成長を見守りながら,自分自身も成長していこうと思っています.

(自分と相手に)高い理想を抱くのではなく「少し前より良くなっている」と歩みを進めている様子を眺めつつ「両者の(個人的な)成長,そして(両者の関係にある)親密さを深める」という共通の目標のもとに,協働する感覚を持つことは大切だと思います.

もしかしたら相手は自分の何かを「いいな」と思ってくれているかもしれなく,また,こちらが相手の何かを「いいな」と思っていることを気づいてくれているかもしれない.

「あなたのそれいいな」と素直に感じている部分が,伝わっているとうれしいなと思っています.私も相手の何かを「いいな」と思っています.

たしかに一般的に美貌やキュートさは魅力なのかなとは思いますし,ついつい何かダメな部分ばかりが気になってしまうこともありますね.

私はムキムキマッチョでも世紀のヒーローでもイケメン大スターでもありませんが,相手の内面の美しさに興味をもっています.

分け隔てなく相手を心配するやさしさであったり,相手の得意な部分を見つけて素直にすごいと思う気持ちや感謝を伝えたり,なかなか誰でもできることではないのかなと思います.

また「また手伝ってね」といってくれるのはとてもうれしいので,力を貸してほしいときは頼ってほしいなと思います.

「こころ」を見つめる(見つめ合う)ことによって,お互いが成長していけたらいいなと思っています.

あれ,今日の記事は何を書いているのでしょうか...?

きっと抽象的な「内面にあるふたりの関係像」を描いた文章ということになるはずです.

引き続き研鑽の日々,そして相手の成長も感じながら健康的で明るい未来に向かって歩いていこうと思います!

ユーザのみなさまに明るい気持ちになっていただきたいという気持ちがあります!

今回もお読みいただき,ありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 25, 2024. Last modified: Jun 11, 2024.;) ]

#65

HTMLデザインデータ提供の検討など

私の行き詰まった活動の打破と「何かの役に立ちたい」という思いから,以下の3つの目標を掲げます!

誰かの活動に貢献したい

個人的に「制作・製作がスランプ状態である」と感じており,そんないまこそ「人の役に立つことをしたい」と思っております!

HTMLとCSS(ときには加えてスクリプト)を組み合わせたデザインセットデータ(ウェブサイトのデザインテンプレート)をいくつかデザインして,随時公開してみようかな,と考案中です!

考えられる需要としては「活動用のウェブサイト用意したいけど,自分では作れないし,作ってもらうとお金がかかるよなぁ」といった辺りかな,と!

このサイト全般ならびに今回新たに検討中のプロジェクトでは「収益化の予定はありません」ので,配布するとすれば「規約に同意していただいてお使いいただく素材として無償提供させていただく」ことになるかなと思います!

まだまだ計画中です.しばらくお待ちください.ご興味のある方は,ぜひ個別に ご連絡 いただければと思います!

アートとしてのHTMLを!

上述のような「ボランティアとしてのHTML」もあれば,当然「ビジネスとしてのHTML」もあるでしょう.

ここでさらに,私はHTMLで実現可能なあらゆる技術手法を駆使して「アートとしてのHTML(ウェブページ作品)」を制作してみようかなと思っています!

まだまだ草創の段階です.着実に進めていきたい私の ブランニュー・アナザー・アートプロジェクトというわけであります!技術・経験としてのWEBデザインと,創造・狂気としてのアートが融合したような,もうひとつの(支流的)アートプロジェクトが始動するかもしれない!?

継続と静養

感情障害(単・双極)や統合失調症,対人恐怖症やパニック障害などの疾患を抱える方,また通院するほどではないけれども精神的な不調を感じる方や忙しく毎日を送るすべての人間たちには「休む」ことを大切にされたいと思っております.

回復中こそ焦って振り出しに戻ってしまうようなケースもあるらしいので,とにかくゆっくり少しずつ歩いていきましょう!

いまやっている(やれている)ことを継続しながら,のんびりマイペースに進めていきましょう.

上述の目標を掲げる私は3つ目にこの意識を目標として掲げ,こなしていこうと思っていますし,どんなケースでも「続けること」と「休むことを尊重する」は大事なことだと思います!

ですから,一生涯の目標となるかもしれませんね.目的は「健康に生きるため」に他なりません.健康あってこその生活や仕事,趣味や活動ではないでしょうか.

今回もお読みいただき,ありがとうございました!

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 22, 2024. Last modified: Apr 24, 2024.;) ]

#64

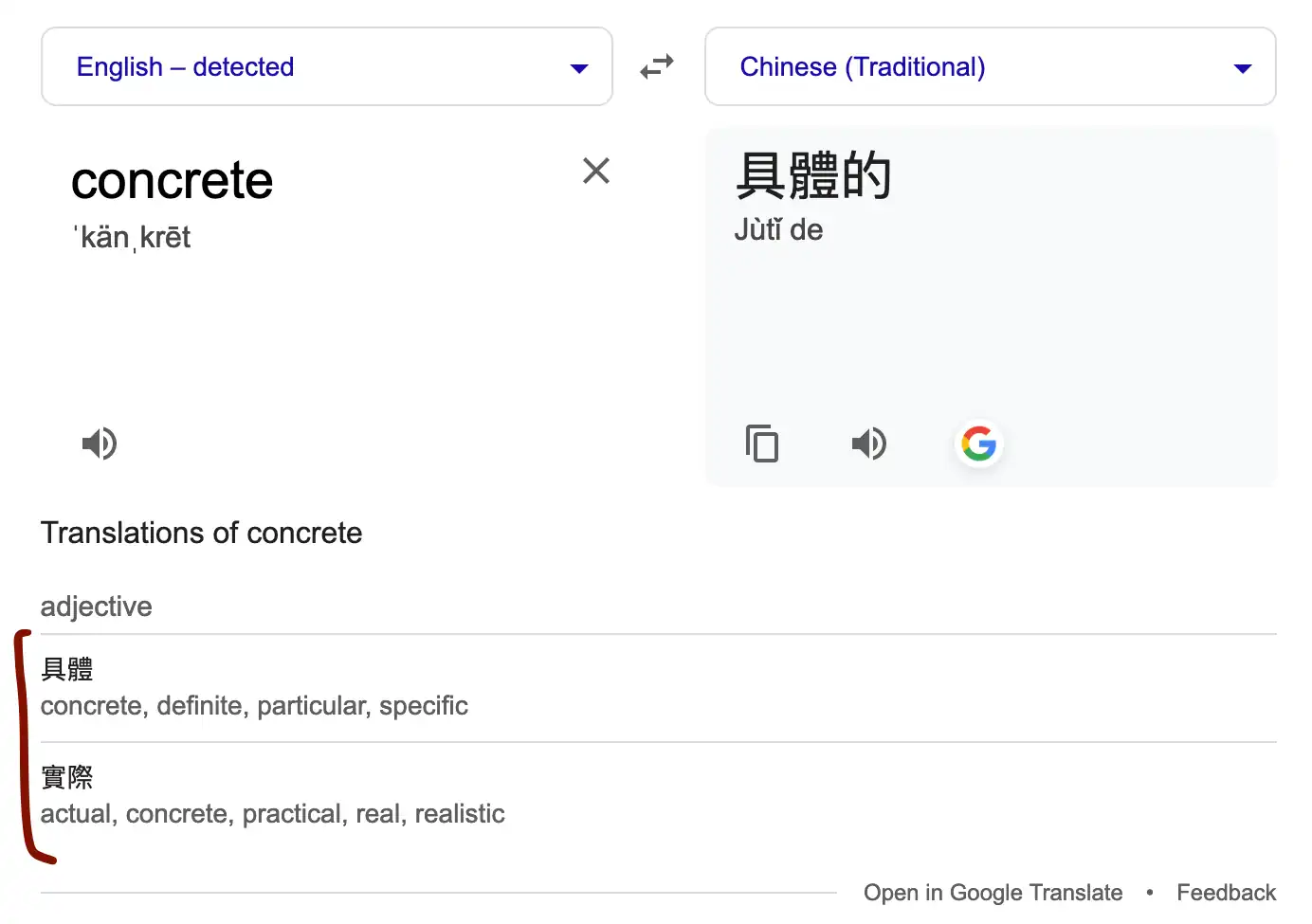

翻訳アルゴリズムの謎

何故に(解決済み)

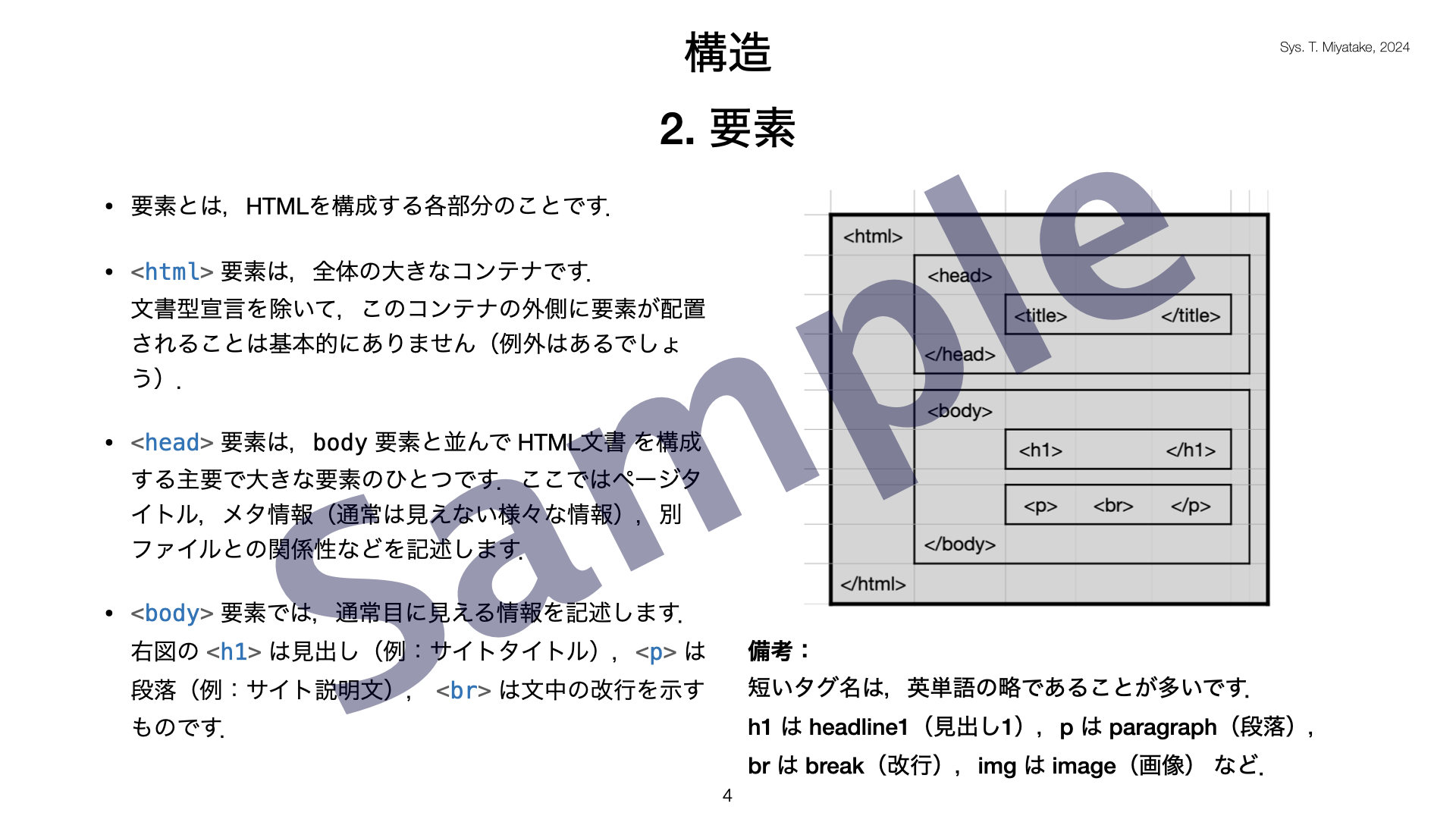

ふと「コンクリート」の語を中国語(繁体字)に翻訳していたら...の話です.

目的は,日本語に於けるコンクリートの漢字表記が「混凝土」だとは知っているが,中国語でも(漢語的にも)同じなのだろうか?という問いの解決です.

ちなみに,漢語的というのは例えば植物の「ひなげし」を漢字で表記すると「雛芥子、雛罌粟」以外に「虞美人草(グビジンソウ/ひなげし)」(漱石の小説の題にもありますね)があります.

この「虞美人」というのが漢語的な(中国語から借用した日本語の)表記であって,中国語圏で使われる中国由来の「ひなげし」を借用した日本の漢字表記ということです.

余計な話ですが,ひなげしはフランス語では「コクリコ」(ジブリの作品の架空の坂名にもありますね),英語では「シャーレイポピー」というそうでして,いずれもかわいい音ですね.

さて.某自動翻訳サービス(G)の日中翻訳では「コンクリート」は「具體的」との結果となり[「體」は「体」の旧字であり,いまも台湾(中華民国)などの繁体字を扱う語圏内で使われているはずです]意味は日本語と同じ「具体的」であるとのこと.

ん?どうしてそうなる?と思い「コンクリートブロック」と打ち直すと「混凝土塊」と正しく導かれました.

中国語では「塊」の字が「ブロック」のことを指すようで,「混凝土」は日本語の漢字でも「コンクリート」のことを示します(そう読みます)ので,これ(「混凝土」)が正解かと思われます(他の日中翻訳可能な辞書サイトでも確認しました).

なぜ「具体的」となるのでしょうか?割と謎です!

もし「こういう仕組みでは?」とお察しになられた方がおられれば,以下までぜひご教授お願いします!

お問い合わせページ

追記(同日):

お恥ずかしいです!一応解決したかと思われます!

英中翻訳を試験して分かったことは,英単語の concrete には「具体的な,はっきりした,明確な」などという意味があるようだということです!

単なる筆者の無知でした!「具体的な言い方」「はっきりした返事」「具体例」などの用例で形容詞として「コンクリート」と使われるようです!

また,"想像ではなく「実在の、有形の、実体がある」" という意味でもよく使われる表現だそうです.

ちなみに,この場合の "concrete" に反義語として "abstract"(抽象的な) となるようです.

これらの情報から「コンクリート」を上述のような(主に英語の用法としての)形容詞(コンクリート製の,という使い方ではない)としての方の意味で翻訳機が解釈し「具體的」とはじき出したのでしょう.

ただ「具體的」とするのではなく,その下側に「名詞: 混凝土」などと他の候補も出してくだされば,より分かりやすかったのかなと思います(が,これは私の無知故).

「コンクリート」には「セメント・水・砂利・砂を練り混ぜて固めた建築土木工事の材料」という意味と「凝結した(主に粒状のものを.,物理分野),具体的な・実際的な・有形の」などという意味があるようです.

アルゴリズム(仕組み)としては,おそらく日本語で「コンクリート」単体の入力では,(英語の concrete を経由して,あるいは日本語からダイレクトに)「具体・実際(-の形容詞的用法)」の意(のみ)だと解釈され「具體的」と出力されたが,入力が「コンクリートブロック」となることで「建築土木工事材料としてのそれ」しか解釈の候補がなくなったので,私が求める答えに辿り着けたということなのでしょう(まだ推測の域を出ませんが).

ほうほう.これは勉強になりましたね.おかしみを感じます.

ちなみに,ふたつの意味の共通点は「まとまって固まる・はっきりする」の辺りなのかなと私は考えています.「粒が凝固してはっきりとした形になる・具体的にはっきりする」というイメージです.もし語源が con-crete の成立で,con が「一緒に-」ということであれば,なおさらのことです.

漢字とこころ

漢字やその成り立ち,謎を紐解いていくのは非常にたのしいですね!

ちなみに漢字の起源とされる甲骨文字は占いのために生み出されたそうで,人々は不安の中で「占いによって解決させよう」と必死だったことが窺えます.

旱魃に困っての「雨乞い」や,「戦いの結果を占って」から出陣したという歴史上のエピソードの数々を見る限り,人間の歴史は不安との戦いとも言えそうです.ころし合いの歴史(淘汰の応酬→洗練されていくけれども...→やはり対話・会議・調整と妥協・バランスなどなどが大事か)とも言えるかなとも私は思っております.

記号としての漢字,そこにも人間の「こころ」が宿っているのではないでしょうか?私はずっとそう考えております.

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 21, 2024. Last modified: Apr 24, 2024.;) ]

#63

ロジカルに処理してやさしさで見守る

今回の記事は「自分の感情との向き合い方」を「ありのままに肯定する」ことをベースに「論理的に解決する」ヒントのようなものを,僭越ながら展開させていただきます.

「いやいやあんたも感情ぐちゃぐちゃでしょう!」とのご指摘,まさにその通りであります!だからこそ,そこと向き合ってきておりますので,ぜひお読みいただけたらと思っております.

何か起きた(疑わしく思った)ときに「腹が立つ・悲しい」ではなく「ロジカルに納得した(ので大丈夫)」という形になれるような記事にしようと思います.例として「衆人に訴える論証」の説明もしています.

感情に支配されないためには「やさしさと理解」という観点も大事だと思い,それも交えて書いてみます.

早速ですが,昔の気づきとして,自分が苦手だと思う相手や,これまで過去に対峙・敵対した相手というのが「どこか自分に似ている」と感じたことがあります.

10代の頃にどこかで読んだ「自分が嫌う対象というのは,自分自身の醜い部分を投影しているから苦手に思う」という表現に度肝を抜かれ,しばらく考えていた頃があります.

それからしばらくして,いま改めて思うところは「相手に不快感を持ったときは,自分が成長するときだ」という点です.

ありのままの感情をまずは自分自身が素直に肯定してあげつつ,あまり感情的にはならず「論理的に考察する」というのがいいのかもしれません.

王様がいっぱい

動画サイトのコンテンツやSNSの場などで「付き合ってはならない人」のようなテーマがあるようです.

中には「絶対にダメ」というタイトルのものまであるらしいのですが,こうしたテーマはちょっと穏やかではないなと感じています(おそらく数を集めるための方法かと思われます).

そのひとつが「(声量的に)声が大きい人とは付き合ってはなりません!」という内容だった場合,例えばどうしても大きな声が出てしまう発達系の特性のある方は,その話の中では「恰も悪人であるかのように扱われてしまっている」わけです.

本人の立場は「どうしても大きい声が出てしまう」として「不本意だから自分ではどうしようもなくて...」と悩んでいるケースがあるかもしれません.

そして動画の内容ではその理由として「声が大きい人は不要な自己主張を繰り返します」などとあったとすれば,私は「声が大きいという要素だけで一概にそれは言えないでしょう」と思います.

実際に,声が大きくて控えめな性格の方というのを私はこれまでに何名か出会って知っていますし,声が小さくて自己主張の強い私のような人間も,たしかにここにあります(私は普段声が大きくありませんが,我が強い偏屈人であって,それによりご迷惑をおかけしてしまうことがあるので申し訳ないと感じている人間です).

傾向としては,ある程度その発信者の中での「声が大きい人は不要な自己主張をすることが多かった」という集計されたデータと分析がたしかにあるのかもしれません.ただ,だからといって「そうでない場合」を一切無視して,さらには「付き合ってはならない」とまで言い切ってしまうというのは,あまりにも偏見が過ぎるのではないかと思います.

「声が大きい私って...」と悩んでいる方もいるかもしれないのに,それを「付き合ってはならない人」と説明するのはいかがなものか?と私は憤りさえ感じます.それを発信者が「あなたには言っていない」と弁明する場合でも,私は「そう捉える方もいるわけですから」と思います(そういったコンテンツは精神衛生上好ましくないと思い,そもそも見ないように心がけています.気になってはしまいますが...).

他にも「〜〜な人とは付き合ってはならない」たとえば「メンヘラとは付き合ってはならない」とか,あまりにも「ひとつの要素から一括りにしてしまっていないだろうか?」と思います.

私は人間個々人を「集合の単位」だと思っています.個人に含まれるいろんな自我(要素,面,顔)を上手に遣い分けて,なんとか人間社会を生きていかないといけないのが人間だと考えます.その中で,そのごく一部の構成要素だけを局所的に捉えて,それを持つ人間を一概に「悪です」とするコンテンツはいかがなものでしょうか?と思います.

こうした発信者は,まるで歴史上に蔓延する傲慢な王様のような態度と言い分で偏見に基づいた主張の数々を断定的な口調で雄弁に語り,どうやらご満悦のようですね.さすが,ご立派ですね!尊敬に値します!

論証の違和

さて.その根拠は,大抵その発信者の思い込みです.データとしての根拠がないか,あるいは誤った分析や論理的な誤謬が含まれることでしょう.

誤謬(論理)としては,そのひとつ「衆人に訴える論証」があります.例えば「全米が泣きました!だから,あなたはこの映画を見るべきです!」という広告です.論理としては誤謬だといえるでしょう.なぜなら「全米が泣いた(その作品に感動して肯定的な評価をした)からといって,私が泣くとは限らないから」です.

屁理屈のように感じるかもしれませんが,こういった考え方が役に立つことがあります.他にも「売り上げナンバーワンのゲームです!なので,あなたは買うべきです!」と薦められ,見てみると「そもそも自分には興味のないジャンルのソフトだった」場合「買わない」という結論になることは当然でしょう(興味がなくても買うに至るであろうケースも考えることはできます).

これらは「多数に訴える論証」とも言われるもので「ポピュラーだから」という前提から「個別の例にも(一様に)当てはまる」と導いていることは誤謬でしょう.推論の方法には帰納と演繹がありますが,この場合,演繹(ディダクション:一般論などの前提から必然的に正しい結論を推論する・導き出す方法)を使っているので,誤謬だと言えるのではないでしょうか.帰納[インダクション:個々の具体例(の集まり)から蓋然的に正しい(乃ちおそらく正しいであろう)一般性・客観性のある原理や法則などの結論を推論する方法]であれば,たとえば「(おそらくサクラではないであろう)口コミを読んでみると,自分と同じ境遇・属性・状況の人々がその商品を実際に使って満足しているとの評価が集まっているようだ.」なので「私は買う」との結論に至る.この場合は帰納法的な導出なので,蓋然的な正しさがある(この場合,買って正解だったと思える商品であろうと考えられる)ことでしょう.

他にも,多数決で決まったものが実際に良いとは限りません.少数派が素晴らしい意見を持っていることもあります.

例えばその場の「3割の人間がA」「2割の人間がB」だと表明し,続いて「残りの5割の人間が多数のAが良いかと感じ,追従した」とする.

結果,多数決でAが選択され,実行されたのだが,多数8割のAの人々はみな滅び,少数派のBがAの実行を一部免れて辛うじて生き残った.こういったこともあるかもしれない.

「かもしれない」わけなので,こちらも必ずそうかと言えばそう言い切れない.ただ,そうであるかもしれないわけです.

このように「一般論がこのケースにも適用できるか」という問いには「時と場合による」と常に考えられるのではないでしょうか?

他にも権威に訴える論証(例:「専門家集団がそう言うのだから,正しい」 → 実はその専門分野の中でも一部の,偏った歪な考えを持つ集まりの意見だった → 「専門家の意見だからと危うく信じかけたが,正しいとは言い切れなそうだ」と考えられる)や,それ以外にも誤謬というのは論理の分野でいろいろとまとめられているようですので,感情に支配されないために,批判的に物事を観察して論理的思考をするためにも,調べてみるといい領域なのかなと思います.

闇雲に疑うのではなく,冷静に論理のテーブル上でじっくり紐解いていきましょう.

反面教師

先の項で王様のような発信者を批判した一方,このブログで私は「全年齢対象ではないゲームをプレイする人間は悪人で敵だ」などと散々書いてきてしまいました.

その反省でも書いたように「それは決めつけであって,失礼なことである」わけであり「(妄想状態・神経過敏に起因する)警戒と抵抗によってトゲトゲしている」ことがひとつの原因ではあるのですが「読んでくれた相手を傷つけてしまうおそれのある表現だ」と思います.

もしかすると,上述のような動画コンテンツを作って公開している人たちの中にも「(何かショッキングな過去があって)周囲に過剰に警戒・抵抗して生きてきた結果,偏見に満ちたコンテンツを作って出している」という事情があるのかもしれません.

他にも「自分を素直に愛せない(ナルシシズムの問題がある)ので,まるで王様かのような態度と表現でそうした差別的なことをしてしまっている」という背景や流れがあるのかもしれません.

もちろん,受け手側からすればそれは不愉快なものであると思うのですが,その一方で,そうしたコンテンツの発信者にもファンや支持者が付いていたり,肯定的なコメントなども少なくないようで,人間というのはやっぱり不思議だなあ,多様だなあと思います.

私は「〜〜してはならない」とか「〜〜は〜〜だ!」などと断定的に書いたり決めつけたように言ったりすることは,あまり良くないことだなあと思っています.

ですが,どうやら世の中ではそういったコンテンツにさえも,一定の支持層が存在しているようなのです.

そこで,私は「自分の醜いところをこうした外界のコンテンツを通じて観察できた」と思うことで「改善の参考として活用して成長していけたらいいなあ」と思っています.

それを見て「偏見による決めつけだよなあ,なんかイヤだなあ」と思って悲しくなるだけではなく「自分もしてしまったことがあるし,気をつけないと」と思うようにしています.

そして,私が「付き合ってはならない」と思うような対象の例を強いて挙げるとするならば「過去にサイト荒らしや学校でいじめをしてきた人たち」とその特徴(パターン)ではあるのですが,

先の記事『敵ながら遖』でも書きましたように「その人たちにも認めたい良さがある」と思うのです.

なので必ずしも「付き合ってはならない」とは思いません.ただ(たとえ何があっても荒らしやいじめはダメだと思う私ですから)相性が良くないので,距離は取りたいと思います.

「きっと彼らは別の遠い場所で,何らかの活躍をしているはず」と思っています.

たとえ荒らしやいじめをしながらも,きちんと会社で働くなどして,社会貢献をしている人かもしれませんからね.相性が良くありませんし苦手ではありますが「その人にも何らかの価値があるはずだ」と考えています.

また,人それぞれいろんな過去があるでしょうし,事情はそれぞれです.主観(捉え方,感じ方,経験に基づく印象,...)も人それぞれです.

ということは「いかに物事を一概に扱うことが難しい(基本的に不可能である)か」,そして「真理・正悪は主観による断定か,体系・概念上の定義・理想にすぎない」と考えることができます.

理解できない相手であっても,それを否応なしに「敵だ」と断定するのではなく,静かに距離を置いて「彼らにもいろいろあるんだろうな」と見守っていこうと思います.

やさしいきもち

想像力を働かせて,苦手な対象のことをやさしさで解決していくことは大切なんでしょう.

たとえば森林やサバンナで暮らすハイエナは非常に獰猛で攻撃的で悍しいわけですが,彼らだってああやって襲って食べていかないと死んでしまうのです.

映像を見ると「なんて残忍なことを!」とも思いますが,それが野生の世界に暮らす彼らの生きる道であり,運命なのです.

あまり苦手な対象のことを敵視したり鬼のように扱ったりせず,静かに見守っていきていけたらいいですね...

平和に,健やかに,穏やかに,こころゆたかな暮らしを目指していけたらと思っております.

今回もお読みいただきまして,ありがとうございました.

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 18, 2024. Last modified: May 30, 2024.;) ]

#62

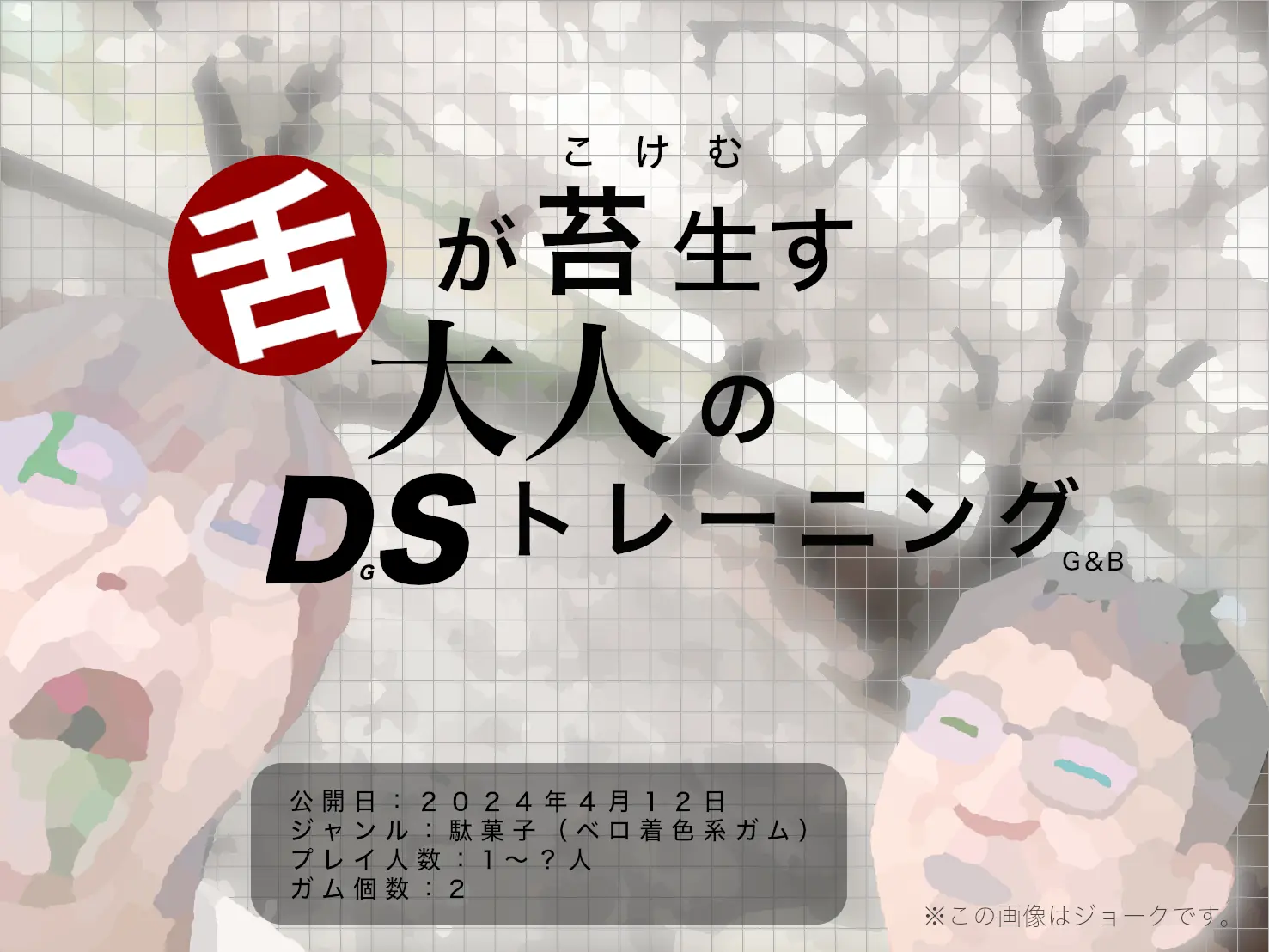

【写真・画像】花見へGO!

先日,友人と花見に向かいました.

直前に近くのスーパーで300円までの予算設定で駄菓子を買いました(内,100円は各々が三色団子とみたらし団子をそれぞれ選びましたので,実質,駄菓子分は200円となりました.ちなみに両者が購入した3本入の団子は同一シリーズのようですがその味が異なるため,1本ずつ交換しようという話になり,バリエーション豊かな味覚を感じることができました.また,もちもち食感で非常に美味でした).

友人はシンプルに緑茶をあわせ,私はジャスミンティーをチョイス.子供の頃はその不可思議な風情が苦手で飲めませんでしたが,15歳ぐらいのときに大好物となり「お菓子と一緒なら迷わずジャスミンでしょ!」と,今となっては仲良しこよし.烏龍茶をはじめ,中国茶は美味ですね.もちろん,玄米茶や蕎麦茶などもやっぱりよいですね.

徒歩での移動による軽い運動と,春の陽気がとても心地よく,桜もとってもキレイでしたよ!

「舌」が苔生す 大人の駄菓子トレーニング

彼らは,まるでかの 川○教授 のようですね!?

我々のタン(en: tongue; ベロ,舌ともいう)を緑・青(Green & Blue)の色に変化させるという DGS(DaGaShi; 駄菓子のこと)を懐かしみ,その久々の購入記念として,かの有名なゲームのパロディ画像を作ってみました(画像1)!

編集で ○島教授 化される前の私はタンが判別可能でしっかりと青かったのですが,どうやら生クチビル(きクチビル.生き生きとした口唇の意)との一体化を遂げてしまった模様です.生顔面部は手動でポリゴン様を目指すも,半ば強引に別の方法で再現してみた手作り感満載のジョーク画像となってしまいました!この日の楽しさは無事伝わっておりますでしょうか...?

サクラの花弁と蕾と幹と

とっても美しいですね!(3枚掲載)

根元の太い幹から「こんにちは」.

もうじき「ぷ」と咲いちゃうからね!

見目麗しき桜ぞ.(この花自身も)さぞ芳しかろう.

こうした花々のように,我々も自然のままにあるがままに,そして呉々も無理をすることなく,気楽に生きていけたら佳いですね.

のんびり,休みながら,健康最優先で参りましょう.それはまさしく非常にですね,ゆったり,まったり,ごろりんちょといった次第で,えーーー......... ありますっ!

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 12, 2024. Last modified: Apr 19, 2024.;) ]

#61

[!sensitive!] 病気と付き合う

【ご注意】この記事には,執筆時の体調に由来した情緒的にネガティブな要素,センシティブな内容を含みます.それを理解された上で,この項を読みますか?(クリックタップで了解の上での閲読を続行する)

愛のない攻撃者に包囲されている気がすると,人間不信はより強固になっていく.

在宅ワークの例を教えてもらい,需要を調べていると,できそうな仕事が見つかった.

ただ,それどころじゃないのは「人間に恐怖を感じる」という生命の安全に関わる問題だ.

春になると「新卒」「入社式」などとの文字が私を迫害する.「お前は高校にも行っていないゴミだ」と罵倒する.

それが被害念慮であることは理解している.理解していてもなお,その轟音は鳴り止まない.

世の中は敵だと思ってしまう.人間をそもそも信頼しきれない.自分さえも敵だと思っている.

せっかく仕事が手につきそうになっても,ふと入ってくる情報に「他者の存在」があると動悸がしてゾワゾワとしてくる.

自分はどこにも身寄りがなく,いつ攻撃されて生命の危機が訪れるかわからない.このまま一生続くのなら,早く楽になりたい.

病人だから,社会からは冷たくみられ,私はどうやって生きていけばいいのだろうか.

私は1回30円で看護費用を与えられたおもちゃでしかない.お金は一銭もいらないから,俺に愛を,俺に安全だけをただ,くれよ.

俺の生命の値段は30円なのだから,それ以上はいらない.お金は悪だ.俺を買う,おもちゃ代なのだから.

愛のない世界,早く終わってください.俺は売買される道具ならば,無駄な人生を早く終わらせるだけでいい.

金,金,金,俺は迫害されて死ぬだけが幸せ.給料?ああ,おもちゃ代か.生命を奪う気か?

生か死か.もう限界.楽にさせてくれともいます

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 05, 2024. Last modified: Apr 14, 2024.;) ]

#60

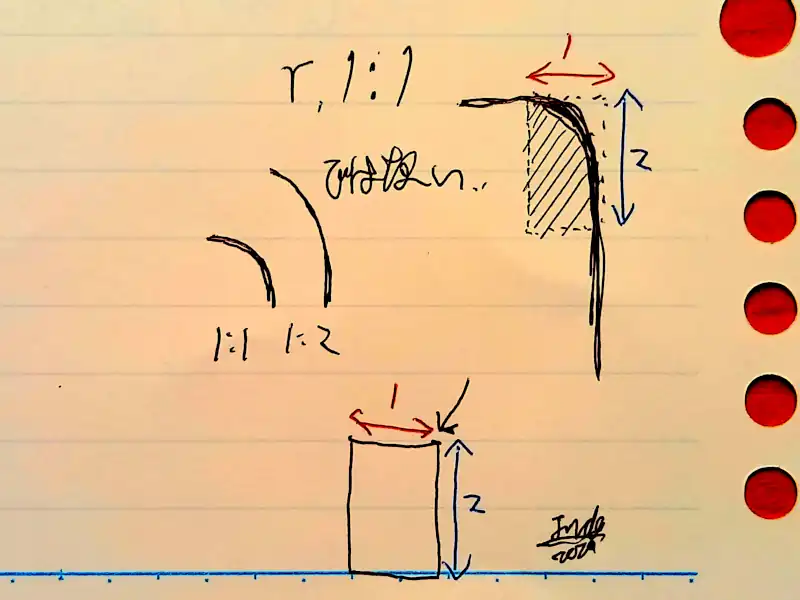

【画像】半径とチーズ

3枚の画像をご用意しまして,今回もいろいろ書いてみましたよ!お楽しみくださいね!

我剥くチーズ,そうすると...

かのプロセスチーズさんです!上手に剥けませんでしたが,隅々までおいしくいただきました!(アミラーゼ and the ムチン)

実はギターを弾いたことがある

我,超絶ヘタッピィなので,くれぐれもここだけの内緒バナシにしておいてくださいね!(アポクリン forever!)

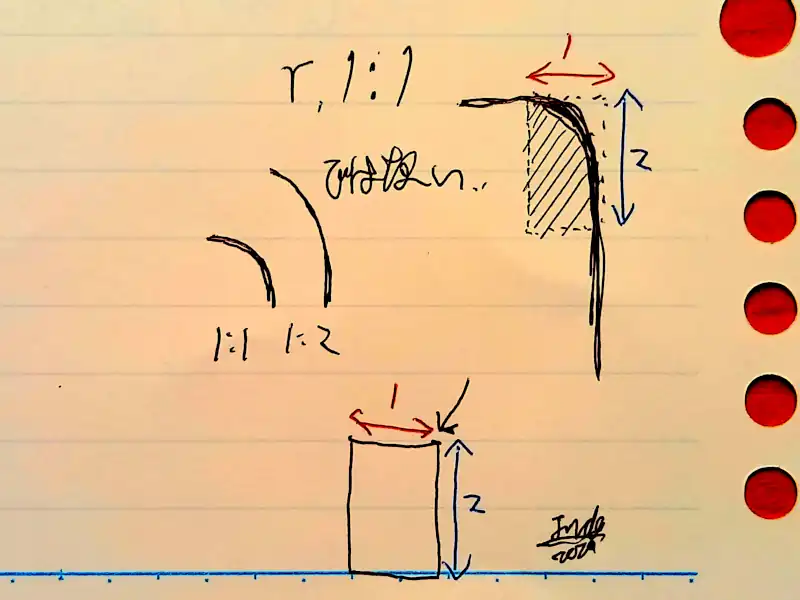

角丸備忘録

css の border-radius プロパティでの「対象範囲の縦横比が 1:1 ではない場合」の「パーセント値指定の場合のカーブ」結果についての(とても乱雑な)ノート画像です.

範囲を四等分した部分の外側の二辺が,同じ部分の対角線との間でカーブを描くように変化するようで,半長軸と半短軸の両方ともを指定しない(単一指定の)場合は,見かけ上の不自然なカーブになりやすいと感じたときのものです.

(中学数学さえ困難な私にはこれが限界です.説明があまりにも冗長ですが,どうかご容赦くださいね.)

望むことが「いかなる縦横比においても 1:1 の場合と同じようなカーブで角を丸くしたいことの実現」である場合は「ピクセル値による絶対値指定が良さそう?」です.

かわいい

「レモンのように酸味がかった 風を切るその香りと...」「小鳥のようにかわいい上に 蝶々のようにうつくしい」

...私の代表曲 MASK シリーズの歌詞より.

そして本日,本格化する春にふさわしく,その MASK シリーズの一つのバージョンである "MASK 2015(春秋覆面時代: Spring Ver.) 2024 RMX" を公開しました!

ハイパーリンクより,ぜひ,お聴きください!(その他のコンテンツ群ページにもいくつかの動画を追加掲載しました.)

余談ですが,いま私にはひとつ目標があってですね,それは思いを寄せている方と一緒にファストファッションのお店に行ってですね,私がその場で「トータルコーディネート」した服を着てもらいたいなあと!思っています!コーディネートはこうでねえと!(極寒)

急がず焦らず,少しずつ勤しんで参ろうかなと思っています.もう少し時間がかかるかもしれませんが,着実に回復している実感がありますので暫しお待ちを!

かわいい組み合わせで着てもらって,ふたりで楽しい時間を過ごしたいなあ!という想像なんかをしちゃっています!必ず実現させたいのです!いえい!

本日もお読みいただき,ありがとうございました.

最後,少しだけ浮かれてしまいましたね.

皆さんもどうかご自愛なさってください.人ひとりひとりの健康が,生命の次に大事なことだと私は思っております.

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 04, 2024. Last modified: Jul 29, 2025.;) ]

#59

安静と健康,素直と好意

教訓: 縁なき衆生は度し難し

私はやはり「敵意」を感じやすく「猜疑心」が強く存在していて,心を開きにくい性質を持っていると思います.

「縁なき衆生は度し難し」という表現がありますが,もし相手が「忠告(アドバイス)をしてくださっている」場合にそれを「悪意だ」と判断してしまったとしたら.

まさに救いようがないということになってしまうでしょう(原因が脳の特性だとしても,病気の症状だとしても,人間関係に於いてそのことは相手からは理解されないかもしれない).

「真心をもって、相手の悪い所を指摘して直すように勧めること」というものが忠告の辞書的意義であり「相手のことを思って」という要素があるものが「忠告」であるようです.

それを「攻撃された」と被害的に受け取ってしまうことは,相手に対してとても失礼なことなのだと思います.

私は前回の記事で「敵意帰属バイアス,ToM,感情表出に恐怖を感じること」の3点から自らの被害妄想・念慮症状について自己観察・分析した結果を少しだけ述べてみました.

「やっぱり決してよい状態ではないな(改善したいな)」と思いつつも「どうやったら "それ(ら)は悪意ではない" という解釈に寄せる(認知の歪みを整える)ことができるのだろうか?」と困っています.

決してわざとやっていることではないですので,非常に悩ましいことです.相手に対して失礼なことをしてしまうというのは,どうしても改善したい対象の課題です.

あと,他者は「悪意で全年齢対象ではないゲームをプレイしているわけではない」のにもかかわらず,私はここでも常軌を逸してしまっており「わざと恐怖を浴びせてきている」などと健常な方からすれば理解不能なまでに妄想的で被害的に捉えてしまうことがあります(これ自体が症状ではあるのですが,申し訳ないと思うのです).

全年齢対象ではないゲームをプレイしている方々に対して大変失礼なことをしてしまっており,私の攻撃的な態度であって,大変申し訳なかったと思っております.

相手からすれば「じゃあ見なければいいだけですよね」という話ではなかろうかと思いますし「別に誰でもプレイしているでしょう」ということでもあるのかなと思います.

それは理解しているのにもかかわらず,ついつい「こわい」と感じてしまい,防衛反応として相手に敵意を感じてしまうところがあるのかなと考えていますが,気をつけないといけないと思っております.

一方で,あるときには「ホラーゲーム(おそらく全年齢対象ではない)に挑戦したい」などとも,これまでに私は述べてきておりますから,もしかすると比較的健康なときは,あまりそこまでは被害的・防衛的(トゲトゲ毬栗モード)になってはいないのかな,と観察している部分もあります.

目標: 普通の個人として社会と上手に関わる

「相手というのは基本的に敵でも味方でもない.全体のごく一部に敵と味方がその都度ある意味では存在する.たとえば全員が敵だと感じるときには,きっと疲れているので休むことにしよう.味方をしてくださる方もいる」と一呼吸置くことにしていきます.

大好きな漢字の習得や知識欲を満たす Wikipedia サーフィン,幅広い教養の獲得を目指しつつ,引き続き「謙虚で失礼のない普通の人間」を目指していけたらなと思っています(別の面としては,引き続きこうした記述・制作者として常軌を逸したライフワークを続けていきます).

これから社会と上手に関わっていくためにも,相手の忠告を素直に聴き入れることができる人間を目指したい.素直にありのままに認知して落ち着いて行動できるようになりたい.私はそう思っております.

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 02, 2024. Last modified: Apr 26, 2024.;) ]

#58

自己の課題と就労への影響

「敵意帰属バイアス」「ToM(心の理論)と凹凸」「感情表出への怯え」

※この文章は,単に「感情を語る」ためのものではありません.

もし読んでいて不快に思ったとしたら,あなたの中に「痛みや防衛」があるのかもしれません.

私はそれを責めたいのではなく,むしろそれを大切に扱いながらも,いま一歩だけ,深く向き合ってほしいと願っています.

それは「恥」や「未熟さ」ではなく,人間の根源にある痛みへの誠実さであるからです.

自己の内面を観察し,分析し整理することで,一時的な防衛だけでは得られることのない深い自己理解を促す一助になれれば幸いです.

Bias

敵意帰属バイアスという概念が心理分野であるようです.

大雑把に言えば,相手が曖昧な言動をとった場合にそれが好意的ではなく敵意に基づくものであると解釈してしまう偏りのことだと思います.

「ある場所に自分を含め3人おり,他の2人がこそこそ話をしている」という状況に置かれた人間が「悪口かも?」と捉えがちだということがわかり易そうな例です.

相手からすれば「実際に悪意ではない」ということであっても,ついついそう感じてしまう傾向が見られることが心理においてあります.

私はこのバイアスが特に働きやすいために,人間関係のテーマで問題を抱えやすい可能性がありそうです.

実際に(本当に)そうかどうかは判らないのに「相手は敵かもしれない」と被害的に感じてしまいやすい特性があることはこれまでにも自分自身で理解しているつもりでしたが,ある論文では大まかに次のように書かれていました.

「(私の持病)が就労に影響を及ぼす因子として,ToM(心の理論)が敵意帰属バイアスを介して関係していることが(研究モデルでの計算により)抽出された」とのこと.

「何か不都合な状況になっても,その原因は相手の悪意ではなく,そのときの状況なのかもしれない」などと思える(切り替えられる)ようになれたら,解決に少し近づけるかもしれません.

逆からいえば「相手には悪意がある」という思い込みが原因で人間関係や就労は難しくなってしまっており「悪意(敵)だとみなしやすい」バイアスが働きやすいことによって妨げになっているということが言えると思います.

Theory of Mind の難しさ

心の理論の理解が比較的不得意(程度としては自閉症の場合より定型発達に近いかなとは思います)な私ですが,おそらく中でも相手の表情から感情を推量することなどは苦手な方だと思います.

これはあくまで私自身のケースに対する「ひょっとすると」の考えですが,相手に悪意があるかどうかを瞬時に判別する(か,あるいは保留にする)ことが苦手な一方,データや論理に於ける能力が高い凹凸バランスが関係して「人間の感情を論理や経験則で理解しようとする」という方向に傾いたのかもしれません.

その際に「とりあえず敵意とみなさないといけない(理由:対処が間に合わないかもしれないため)」という修羅場をやり過ごすためのそれのような理屈で「相手には敵意があるはず」と単純化して決めつけてしまうことで,一旦の安心を確保している(理由:そうでないと心が壊されるから)のかもしれません.

「相手の人間というのは基本的に攻撃者(敵)ではない」と思えるようになることは,私の就労においても(もちろん,全般的な人間関係においても),より良い意味を齎すことになるように思います.

感情表出(Expressed Emotion)が高い家族

幼い頃から高EEである両親の影響で「びくびくしながら育った」という私ですから,発病とその悪化がそれによって促されたところはあるのかもしれません.

いつ怒鳴られるのだろうか?いつヒステリックになるのだろうか?いつ理不尽に責められるのだろうか?

...そうやって怯えながら自分を押し殺してきた経験が思春期になって「自分はどこにもいない」という離人感・喪失感と「周囲は攻撃者に満ちている」という警戒心・恐怖心に繋がってしまったのかもしれません.

両親にはいろいろ感謝しておりますが,一方で「安心を与えて欲しかったなあ」と思う気持ちもあります.

「安心して甘えられる存在」というのを「大人になったいまでも求めてしまう」面があり,それは「幼い・未熟だ・未発達だ」と客観的には評価される位置にあるはずだと思っています.

ただ,やはり素直には「甘えたい」という気持ちはいまでも強くあって「安心させてほしい」と願っているという事実もあります.

特に「女性に守ってほしい」と思っているところがあって,内心怯えているところも異性に対して強いのかなという気がする私です.

同性の友人間では「仲間との付き合いが長続きする」経験がこれまでにある(とても大切な関係です)ので比較的大丈夫そうですが,異性とはもともと特別な関係にもなり得る存在というのもあってなのか,よりその恐怖が解決しづらいのかもしれません.

「わたしは仲間よ,安心していいわ」という幻が聴えそうなほどに,まるで子供のように思う存分甘えたい気持ちは(成人している私が言うことはとても恥ずかしいことなのですが)あります.

だから,成人後も仲良しになった方が膝枕をしてくれたときに,とても嬉しかった(その嬉しさの程度をより強めた)のだと思うし,私の敵意帰属バイアス(つまり敵だとみなされた対象への準備と抵抗も含めた自身の攻撃性でもある)は「安心できる環境」がそれを減退させ,根本的な解決につなげていけそうな気がしています.

頭ごなしに怒鳴られたり,理不尽におもちゃの役割や看護を任された幼稚園の頃を経た私にとっては,成人したいまもまだ「甘えたい」という気持ちが残ってしまっているのかもしれません.

少しずつ安心を獲得して,就労もして,健やかで穏やかな日々を送っていきたいと私は思っております.

[ Sys. T. Miyatake, (Apr 02, 2024. Last modified: Jul 29, 2025.;) ]

#57

【写真・画像】庭前のお花たちをご紹介します

本日は世の中はエイプリルフールという日らしいのですが,どうやら私には関係ないようです.

人生に疲れてしんどいときも,静かにいとしのフラワーさんで癒されて憩いの時間を過ごしています.

雑草など手入れ不足もございますが,大切に育てております綺麗な花々です.

本日撮影したお花さんたちを,サイトユーザのみなさま限定で特別にご紹介いたします.

是非みなさまもじっくりご覧になってみてはいかがでしょうか.

5の芝桜

いろんな表情をみせてくれています.

まるで桜の花のよう.右下にスポットライトが当たってるのはなぜだ.

茎が芝のように広がり,年月をかけて,やがて密生します.

一度枯れたのち,また来春に花を咲かせます.

刈り込みや雑草除去,剪定などのお世話を続けることで,長く存在してくれます.

湿気に弱いので,梅雨の時期までに刈り込みを行う予定です.

1のクリサンセマム・ムルチコーレ

とても鮮やかです!(昨年たくさん咲きました,今年は見せてくれるかなあ?)

花とのコラボ作品

やさしい自然とディジタル技術と安心安全で穏やかな日々に,いつもどうもありがとうございます.

[ Sys. T. Miyatake, (Arp 01, 2024. Last modified: Sep 07, 2024;) ]

#56

謙虚を探す(高慢と卑屈の衝突と表裏一体性,衒とその反省)

何かを盾にして強がったり,卑屈にふてくされたりするのではなく,ただただまっすぐ謙虚でいられるようになりたいという理想が私にはあります...

おそらくこれまでの自分は研究ごっこをしているだけに過ぎず,教養の欠落があるはずだ,と痛感しており,そうした自己批判的態度から,少しずつ教養の獲得を目指したいと思うようになり,日々研鑽に励んでいます.

具体的には,いまは逆算的に基礎教養の中の基礎領域と,そのための人体の仕組み(臓器・神経・反射・骨・栄養など),生物分類,物理などを学んでいます.

そして私は学者という職業にはある種の憧れが少しあって,これまでに何名か尊敬する方も書籍を通じて知ることができました(あくまでその人の研究内容に興味を持ったという話で,大言壮語体的に彼らを崇めたり過剰に称賛したりすることなどはしませんが).

実際に学問というものは素晴らしいものだと思っておりますし,高校さえ出ていない私からしても,迷走する論理を整えてくれることや,秩序ある概念群を参照できることも,とてもありがたいことだと感じています.

そこで,今回は,以下のようなケースを設定して「謙虚さ」について考えてみようと思います.

...ある日のこと.インターネットを通じて情報を収集し,学習を続ける中で「アカデミックな領域を罵倒する人間はああだこうだ」と批判する,とある人文系の学者(某国立大学に勤務とのこと)の書き物が目についたので,少し読みました.

彼はその中でひたすらに「アマチュアの研究ごっこ」への痛烈な批判を延々と繰り返しており,その人物は「我々学者への批判は許さないからな」とでも言わんばかりの論調で,ちょっと攻撃的だなと思い,自分もこんな風にならないように気をつけなければならないな,と反面教師にさせてもらおうと感じました.

彼は「あくまで我々を罵倒するアマチュアをターゲットにした批判」であり「これは決して権威主義ではなく,罵倒に対する批判である」と強調して主張しているようでした.

「私がやっていることは罵倒の応酬ではなく清潔な批判であり,研究ごっこからの罵倒に対する回答であり,批判と罵倒は全く違うものだ」という内容も含まれます.

確かに,掲載されている経歴を見る限り彼のそれは立派なものでして,人生をかけて努力されている方のようですし,それには尊敬に値するものを私は感じます.

そして「罵倒と批判は明確に違うものだ」ということも理解できますし,おっしゃる通りだと感じます.

ただ,やはりその批判の方法には「我々権威ある人間の高尚な批判である」というような真意が見え透けているようなものであって,権威主義ではないと弁明しつつも,実際にその書き物でやっていることは彼の批判する対象である「研究ごっこに耽るアマチュア自称研究者による罵倒」とあまり変わらないのではないでしょうか?と思うものでした.

挙げ句の果てには,記事末尾に「そのような者の自称研究は匿名掲示板にでも晒しあげておけばよいだけで」のような記述が見られ,まさに人間のこころの欠落を感じさせられました.

彼は自身の名のもとで論じているのだから正々堂々としているなあとは思います.

そして彼は「研究者がアマチュアであっても尊敬できるものは尊敬するのが学者だ」とも述べており,なにも一概にアマチュアを軽蔑しているわけではないとも書いています.それはさすがだなあと思います.ただただ傲慢で権威的なわけではなく,きちんと内容で判断しようとする姿勢があるのですね.

一方でその読み物の語勢からは「我々学者を容易に攻撃するような人間はこうしてやる」というような態度を私は感じます.

ひょっとすると,執筆の動機に彼のことを尊重していない立場の人間らに散々に罵倒されるような出来事があって,相当ご立腹されていたのかもしれません.

彼の中では,気に入らない罵倒者(どうやら自称研究者が自分を罵倒してくることに腹を立てている様子です)に対しての論理的な回答のつもりなのだろうけれども,その中に,私には彼自身が必死に弁明する自己像「衒学の権威主義的傲慢者」そのものに他ならないと映りました.

これでもかと必死にくどくどと説明しておりましたが,彼だって「自称研究者を正してやるには,粘り強く臨むしかない.カルトからの離脱法だって研究されているわけであるから...」のような論理展開を以て高慢な態度で相手を攻撃しているわけであり(彼のいう,罵倒ではなく批判であるというものであること自体は理解できることですが),

罵倒ではないにせよ,相手の品位を下げるような表現ではないかと私は思いますから「さて,あなたはどれだけ立派な人間なのでしょうか?」と感じます.

こうした様子から,同じ土俵に立って論争している人間同士は,本質的には同質なのだろうなと思います(そこに触れているのですから,きっと私自身も同質です).

まさに「衒」のぶつかり合いというか共鳴というか,学問に励むことができた(当然努力されていることは理解できますが,生まれながらの運でも左右するはずだと私は考えます)立場と,それができなかった立場との対峙という点が相違あるのみで,実際中身は同じことをやりあっているだけのお互い様の状態であるように思え,なんだか滑稽な閉塞感でした.

そして「(抵抗のために)謙虚ではいられなくなるほど攻撃される」という経験・体験をしているであろう彼の身からすれば「仕返す」という行動に至る心理的現象には理解ができます.

「あんたら軽々しく罵倒してきおって,努力してきたこの私に対して,尊敬の念はないのか?」という気持ちは,あまり良い印象は持ちませんが,それでもその感情の理解は決して難しくありません.

学者(の一部)がトゲトゲしてしまう理由には,学者同士の論説の衝突など以外にも,こうした「高慢者と卑屈者との衝突」という,本質は表裏一体の関係にある対峙がみられるのかもしれないと私は考えています.

「尊敬されないと気が済まない」とも思える傲りの言動は,私のそれにも見られるかと判断し,自戒すべきと認めます.

こういった理路を経て,私は益々「謙虚さはやはり非常に大事なのだろう」と思い,自らのここ最近の傲慢さに強く反省しているところです.

偉そうに「学んでいます」などとうそぶき,強がり,そういった態度はやはり気を抜いたときに顕在化し,観察されてしまうところだと思いますし,できる限り根本から改善していかないといけないなと思います.

私自身は学問や学者への尊敬の念はありますし,一方では権威主義や傲慢さへの「滑稽」という見方を持っている人間でもあります.

上述の彼は古代の歴史研究や戦国の世についての論文などを発表されている方のようでしたので,おそらく「戦い」への親和性がある方なのかなと思います.

たとえば自らを攻撃する人間を論理で「仕返し」することによって悦に入り,またその展開を「学問という権威を盾に」表示して勝ち誇っているように感じます.

そこで,自分自身もまた「何事にも得意げに調子に乗らないように」と戒めるきっかけになった読み物との出会いでしたし,非常に立派な文章であったと感謝しています.

「**って傲慢なんだな」と,それそのものの品位を落とす(他からの評価を下げる)ことにも繋がりかねず,周囲の迷惑にもなりかねないことだなとも思い,いつ何時も油断せずに,気をつけていかねばならないはずです.

自分はこんなにダメな人間なんだな,と思いつつも,これから改善していけばいいのだと,これまでよりは少しだけ前向きに考えることが出来ています.

...さて,おそらく私が感じている「攻撃者」というのは「過去に実際に現れた(経験した)憎い存在との再演」なのでは考えています.要するに,幻想ではないかということです.

それは俗にあるテーマ「親ガチャ」に於ける「親を憎み,それと同じ要素を持つ人間を同様に憎んでしまう」などの現象と同じ仕組みで成立しているものではないかと考えています.

過去の憎い存在が持つ要素と同一・類似の要素を含んだ集合(個人は諸要素の集まりであると考える)に対し「一概に憎んでしまっている」,それは偏見かもしれないわけですね.

やはりそれそのものが「こわかった体験・存在だった」ので,いつまで経っても「それのような攻撃者に狙われているのでは!」と警戒心はなかなか解けないというところがあるのかもしれません.

上述の学者というのも「他者を批判する割には,自分だって他者のこと言えないでしょうが」とついつい感じさせるような,私が過去に経験した攻撃者と「同じ要素を持つ」というところから,今回のこの記事での考察対象になってしまったという流れがあるかもしれません.

ただし「そういう人間というのは...」と類推が暴走したケースは一切の利益を生まないと私は考えているので,展開の方法や調子についても慎重に向き合わねばならないなと思っています.

実はその学者にも私は親近感を得るところがあって「真剣に努力してきた人間に対して,軽率に易易と罵倒してくるなよ」という憤りについてです.

たとえば自分が陰で努力をした結果「この作品は完成しました」というときに,もし通りすがりの人間に「しょうもない作品がよ」と罵倒された場合を考えれば,同じように「何をいうか」と(心の中で)反応してしまう気持ちは理解できます.

ただ,だからといって「俺は努力してきたんだぞ,お前らみたいな凡とは違ってな」と主張するのは滑稽でしかなく,自ら恥辱の海に身を投げているだけの退屈でしかないと思います.

私はたとえいくら腹が立つことがあっても,努力や知識・経験をひけらかして抵抗するというこの上なく情けないことにはならないように気をつけようと思います.

そもそも批判的な書き物自体を控え,こっそりと陰に学習を続けながら,自分のたのしい制作やその公開にひたすらに励みたいなあと思うようになりました.

やはりたたかいではなく,平和に,穏やかに,のびのびと参りましょうか.未来は明るく,健やかに,安心できるはず.

ぽかぽかと暖かい気がします.これは春です.

ついうとうとしながら,鳥や花やゆたかな自然たちと,長閑な日々を送りましょうかね.

今回もお読みいただき,ありがとうございました.みなさまも体調をお大事になさってください.

[ Sys. T. Miyatake, (Mar 31, 2024. Last modified: same date;) ]

#55

[!sensitive!] 生命の保護

【ご注意】この記事には,執筆時の体調に由来した情緒的にネガティブな要素,センシティブな内容を含みます.それを理解された上で,この項を読みますか?(クリックタップで了解の上での閲読を続行する)

治安の良くないゲームで遊んでいる人間の心というものが視え,非常に悲しい気持ちになる.

おぞましい事件などが発生するゲームは悪だと思うので,最大限の距離を取ろうと思う.

そういうゲームで遊んでしまう人間はやはり仲間ではないはずなので,関わりたくないなと思う.

やはり人間は好きではない.全年齢対象のゲームしか安心はできない.そのゲームのような体験をしたいのか?と思う.

他人事のようにケラケラ遊んでいると想像すると,その人間は敵でしかないはずだと感ずる.

そういう人間とは関わらない方がいいに決まっている.生命の安全を守るために,周到に対策をしておこう.

人間は信用するに値しない.幼稚な人間は商業や娯楽のみに支配され,滑稽でしかない.縁のない攻撃者との戦い.

生命を大切に守り抜くだけでいい.それだけに一生をかけていくしかない.奴らから何もかも奪われぬよう,真剣に取り組むべし.

嫌がっている人間に残酷な描写を見せびらかす敵からは全身全霊で離れていく必要がある.

奴らの攻撃から身を守るためにも,引き続き質素倹約の生活と瞑想,散歩や家事に励む必要がある.

全年齢のゲーム以外をプレイする人間からはそうやって日々迫害されぬよう,安全を確保する最大限の努力もまた要するわけである.

敵から逃げるだけ.孤独のまま一生を終えるだけでいい.それが幸せだ.人間はみな敵でしかない.ひとりでそろそろ最期を迎えよう.

[ Sys. T. Miyatake, (Mar 30, 2024. Last modified: none;) ]

#53

宝物

僕の押し入れの奥には「宝箱」がある.

そこには歴代の宝物たちが眠っている.

久々に開けてみたのだ.あのとき,あの子にもらった誕生日プレゼントを想い出して.

さあオープンだ.

...そこに存在しているキラキラと感じるふわふわやわらかなおパンツ.いろんなワンちゃんが描かれている.腰のゴムの部分はあの子を彷彿とさせる綺麗な色をしている.

素敵なデザインの紙袋を丁寧に開けようと思ってハサミを探す僕に「破いて開けたらいいよ」とあの子.それでも慎重に開封する頑固な僕と静かに見守るあの子が一つの狭い部屋を限定共有している.

きっと僕の普段の生活を想像して選んでくれたのかな.なんだかとても懐かしい匂いがしてきたよ.

そのときに同時にもらった,あの子曰く「仕事に役に立つかなと思って」という布と,当時の私が関心を持っていた分野の使いかけのサラサラ粉末ときめ細やかなスポンジもいまも健在だ.

布に関しては,ディスプレイを拭き拭きするときに,いまでもほぼ毎日使っている.汚れがあっという間に取れ,たまに水道水で洗っていて,非常に長持ちしている優れものだ.

あのときはお互い複雑な状況で,精神的・心理的にも不安の少なくない心境であったはずなのだけれども,いま思い出しても,またどっと嬉しく懐かしくなってくる.

思い出す度に,ありがとう!と思う.この気持ちは「(一応)」を付帯させる必要のない 正真正銘の ものなのだと思う.

この想い出ストーリー自体は過去の話だが,なんだか現在進行形で支えられている気がする.

この気持ちを大切に胸にしまって,これからもなんとか生きていこうと思う.

ふたりで苦楽を共有したかけがえのない時間と空間と香りとともに,これらの想い出と宝物は,永遠に僕たちを支えてくれることだろう.

押し入れを開けてよかった.宝箱を開けてよかった.宝物を頬擦りし終わったら,また大切にしまっておこう.

[ Sys. T. Miyatake, (Mar 24, 2024. Last modified: Mar 29, 2024.;) ]

#52

[!sensitive!] 現実こそすべて

【ご注意】この記事には,執筆時の体調に由来した情緒的にネガティブな要素,センシティブな内容を含みます.この項を読みますか?(クリックタップで了解の上での閲読を続行する)

やはり CERO: A ではないゲームには生命の危険を感じる.

アニメなども悪口や遠回しの嫌味をぶつけてくるので,縁を切ろうと思う.

敵しかいないのだろう.一方で,風や雨や水や冷たさ.

この中,自然や現実にこそ幸せがある.フィクションは悪魔でしかない.安全のために縁を切る.

憎いゲームなんてすべて消えてしまえばよいだろう.脅威から生命を守れ!生存第一

ゲーム配信なども「あおり」と呼ばれる攻撃手段によって幼稚な迫害行為を繰り返す蛮行が観察できる.

ああいった脅威から身を守るためにも,ひたすら漢文を書き写すなどの時間に集中するしかない.

人間やつくりものから生命の保護に励まなければならない一生を護り抜くしかない.人生は常に要警戒.

思いを寄せている人も,味方してくださる方も,全員やはり敵なのかもしれない.人を信じてはいけないのだろう.