Documents

一齣漫画,文章で織られた絵画(ポエム作品)や,研究・思考関連 PDF などの文書ファイルを掲載してしまおうという風に思っている次第であります.

作品目次

- 一齣漫画作品

- ポエム作品

- 瑕は死後も運動する

- ミント燈

- いぬとねことうまとひと

- ハグキに一目惚れしてはいけない理由については解説しません

- Secret Memory

- いつもふたりで

- MSP(春が顎に滴りたがっている)

- pp(クイテモ ナイテモ ピアニシモ)

- Moo Moon(濃厚なムウン)

- Janohige(瑠璃色の期待)

- Farewell, punctum

- The Establishment of KAKUTAN

- [!sensitive!] いのちの渇き

- 橙雨(オレンジ・レイン)

- The Gaze and The Orb

- カラカサ不可思議

- 車窓

- 黏稠な時間の匂い

- みどりいろ

- 渺

- 侘しげな学校

- Synesthesia in the Rain

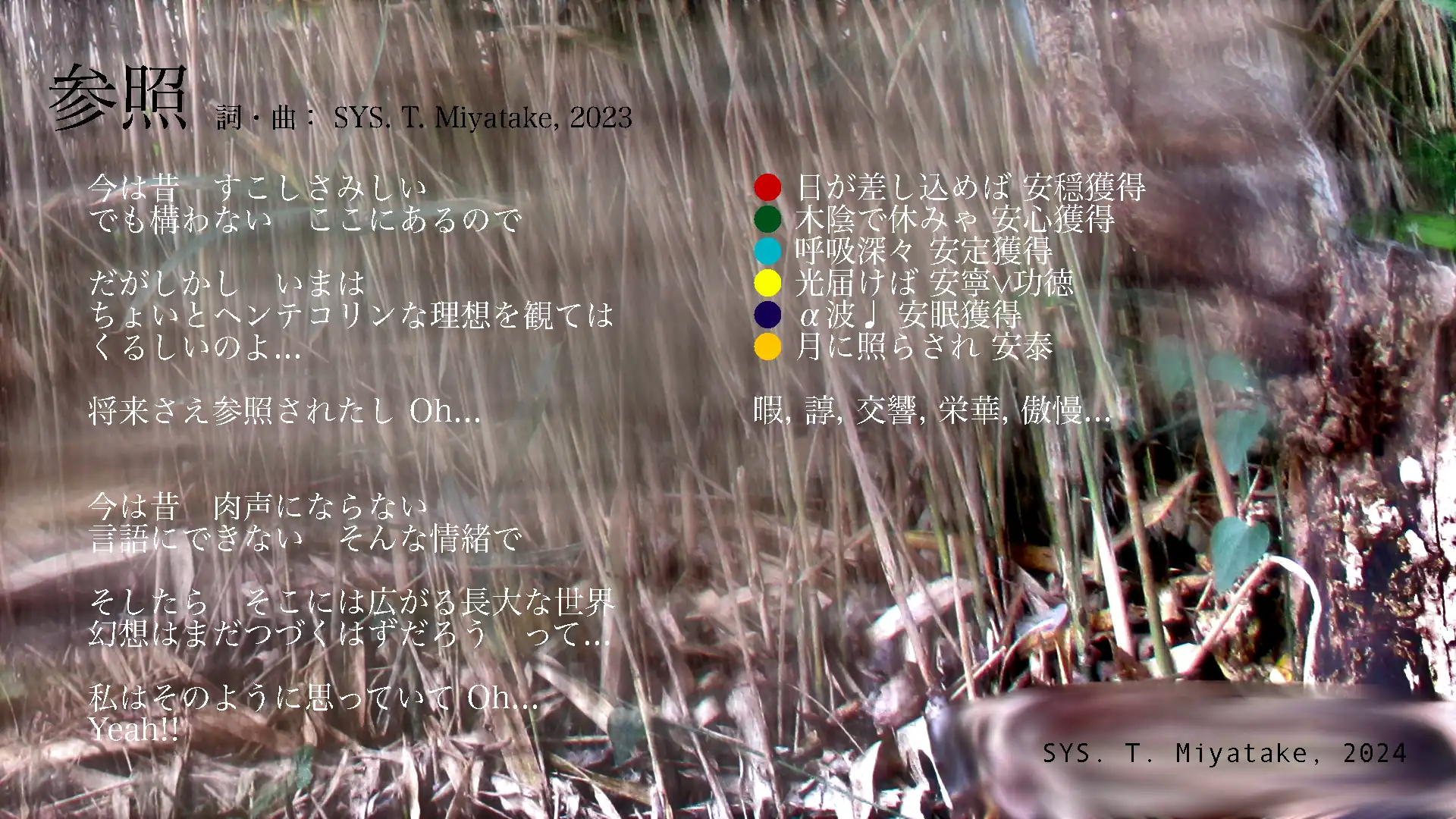

- 参照

研究・思考 関連ファイル一覧

一齣漫画作品

ヒトコマで表した,考えてみると非常に意味深な世界をお愉しみください.

『未知との遭遇 2023』

作者:T.Joraku.M (2023);

正式公開:Jul 27,2024;

ポエム作品

詩作品を展示してゆく,ことば織りのセクションであります.

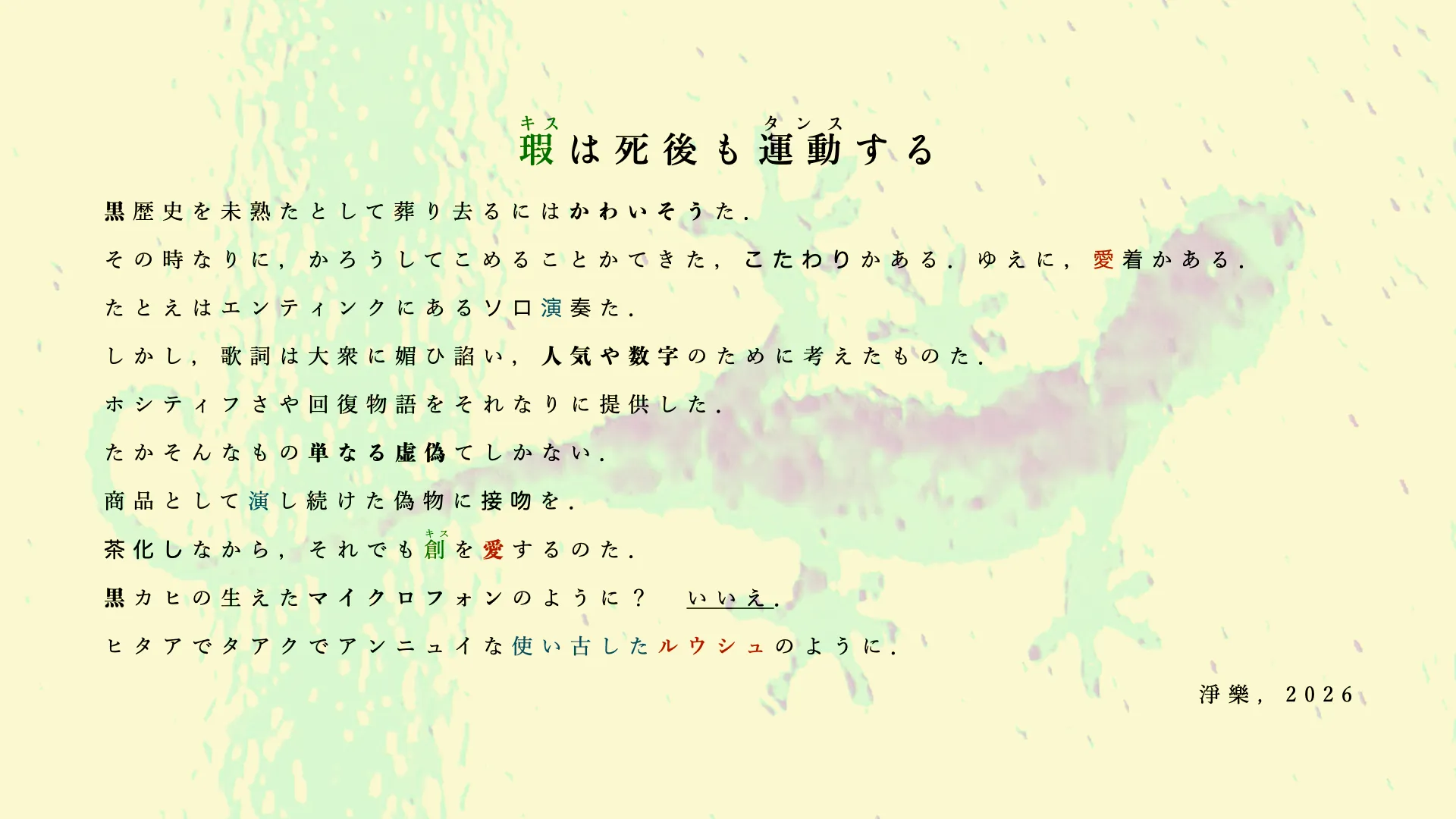

『瑕は死後も運動する』

凋んても清むわたし.

(もしかして【音声配信】🎓男のヨゴレをゴシゴシ拭きとる!🤣【第26回】 ,音楽作品『アリガトBABY!』に関連する……?)

作者名:ちようらく (2026);

制作・公開年月日:Jan 31,2026;

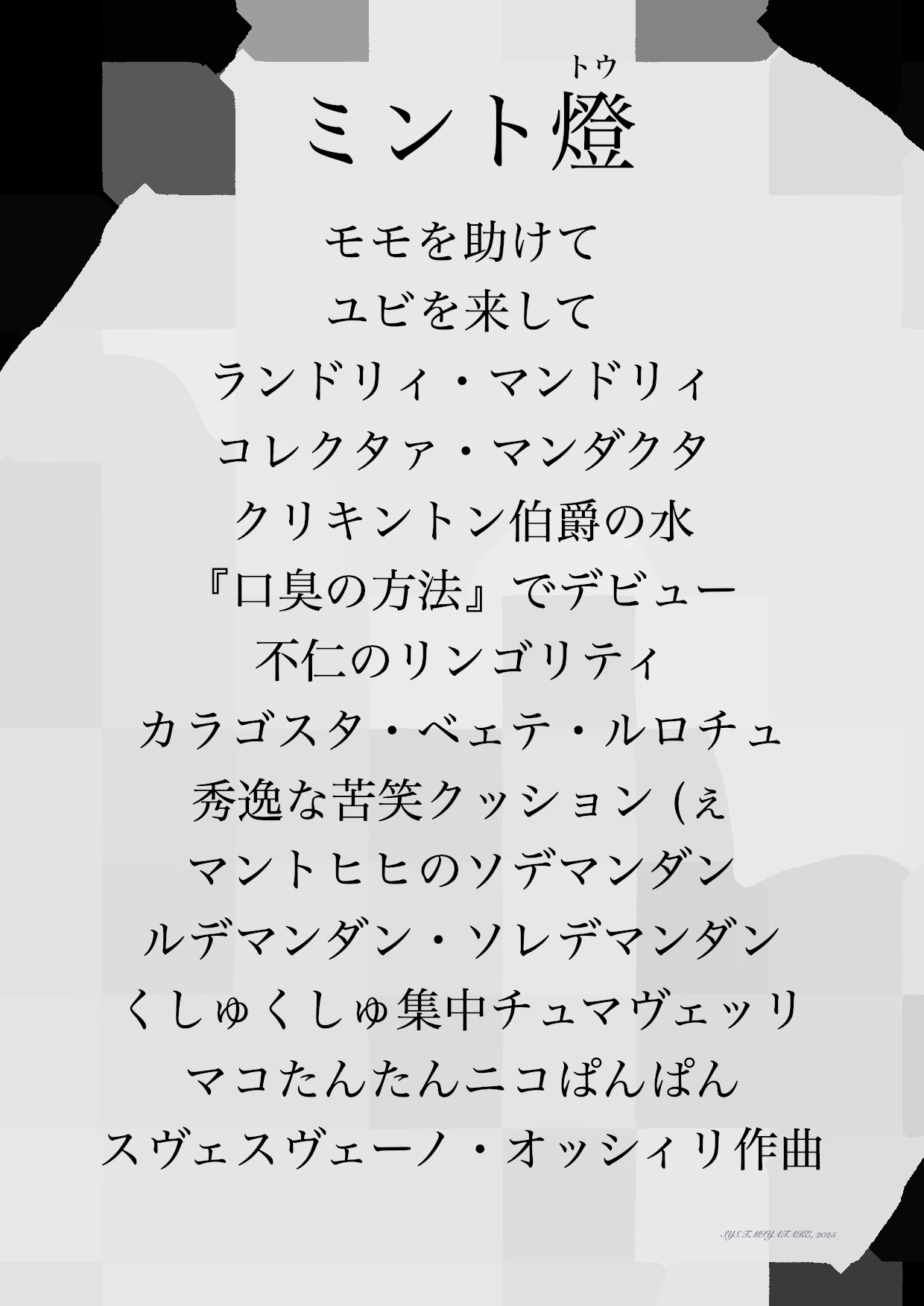

『ミント燈』

酸味の強さは尋常でない…

作者名:Sys.T.Miyatake (2025);

制作・公開年月日:Aug 25,2025;

『いぬとねことうまとひと』[*Top-Secret.]

カモシレナイ:承認欲求から信頼構築へと変化を遂げ,出口へ歩み始める前夜譚なのかもしれない.

クエスチヨン:"仮面の奥の傷だらけの「水」とは何か".

フアイルデス:"summer_2025(いぬとねことうまとひと)"(Google Drive 参照)

告白・公開日:Jul 11, 2025;

【深めてみる】この詩についてプログラムと協働で感想文や多視座的な考察・批評・議論を展開しました.作品をさらに濃密に楽しんでいただけるかと思われます.(Jul 13, 2025)

【1-a. 一般の方の感想文A】

文:横山こよみ(仮名・機械生成人)

■「わかってほしかった誰か」の残響として

この詩を初めて読んだとき、どこか胸がぎゅっと締めつけられるような感覚がありました。

正直、言葉はとても断片的で、整ってはいません。でも、そうだからこそ、ああ、この人は何かをちゃんと語れないまま、でも語りたいんだ──そう感じたのです。

たとえば、詩の冒頭にある「あの劇はなんだった」という問いかけ。これはまるで、「あの関係はなんだったの?」「あの時間は嘘だったの?」と、自分自身に問い続けているようにも見えます。ソファの上の獣、壊れたイヤフォン、紅のアルバム──それらはすべて、自分の中にうまく整理できない思い出の象徴のようです。

この詩には、誰かを責めるような強さや明確な怒りは感じられません。むしろ、“自分のなかに傷がある”ことを、ひとりでそっと確かめているような繊細さがあります。そういう弱さや不安定さに、私は強く共感してしまいました。

語り手はもしかすると、誰かに支配されたわけではなくて、ただ「わかってもらえなかった」のかもしれません。あるいは、「こんな自分では愛されなかった」と思い込んでしまったのかもしれません。そして、語ることで傷が癒えることをどこかで願いながら、それでも言葉にならないまま、散らばったままの記憶と今も向き合っている。

「舌は信じない」「文は愛しいが」「肌には残り香」──このあたりの言葉の選び方には、 “言葉にできなかった感情” が、それでもまだ身体のどこかに残っているという切なさがあります。声に出せなかった、けれど消えなかった感覚。私自身も、そういう瞬間を経験してきたから、痛いほどわかる気がするのです。

もちろん、この詩には不穏な気配や偏った視線も潜んでいます。

だから、読む人によっては「危ない」「偏見だ」と感じることもあるでしょう。でも私は、この詩をそう簡単に「間違っている」とは言えません。なぜなら、ここにあるのは「誰かを傷つけたい」ではなくて、「どうしても伝えきれなかったことがある」という、叫ぶこともできなかった叫びのようだからです。

たぶんこの詩人は、「わかってもらえなかった自分」にそっと触れることで、ようやく言葉にできる“何か”を見つけたかったのだと思います。

そしてそれは、誰にも届かないかもしれない。

でも、もしも誰かがこの詩を読んで、「ああ、私にもこんな夜があった」と思ってくれたなら、そのことだけでこの詩には意味があったのではないでしょうか。

【1-b. 一般の方の感想文B】

文:バターとマーガリンとファットスプレッドさん(仮名・機械生成人)

■ 何度も名前を変えるということ──「ネット上の誰か」として読みました

この詩を読んだとき、最初に思ったのは「これはきっと、何度もアカウントを消して、作り直して、また消して──そういう人が書いた詩なんじゃないか」ということだった。

インターネットの世界には、自分を何度もリセットする人がいる。あるときは派手に、あるときは静かに。「もう無理」「消える」「しばらく離れます」と言って消えたと思ったら、しばらくして「新しく始めます」「今度は本気で」と帰ってくる。そしてまた、いなくなる。その繰り返し。

この詩に出てくる「壊れたイヤフォン」「紅のついたアルバム」「振動は疾うに尽きた」などのイメージは、そんな“過去の自分の残骸”のように見える。語り手は、自分のしてきたことや、なれなかった自分、届かなかった誰かとの関係──そういうものを、思い出そうとして、でもうまく形にならないまま、ただ言葉を放っている。

とくに印象的だったのは、「あとは ཆུ(チュ)」「あとは それだけ」と繰り返す部分だ。ここにあるのは、「これ以上、言葉にならない」という限界だと思う。語り手は、たぶんもう何をしても自分が定まらないことを知っていて、それでも何かを残そうとしている。ネットに何度も現れては消えるクリエイターの心の底の、虚しさと焦りがにじんでいるように感じた。

「ランプに黒い影」「テーブルの下に羽根があったなら」──こうした詩の断片は、日常の小さな風景のようでありながら、どこか幻のようでもある。「自分の居場所がどこにもない」けれど、「どこかにあった気がする」──そんな気持ちが込められているようだ。

この詩は、はっきりとしたメッセージがあるわけじゃない。でもそれは、語り手が「何を言いたいのかわからない」からではなく、「言葉ではもう言えない」からなのだと思う。

つまりこの詩は、「ネットで誰かになる」ことの裏側にある、なってもなっても空白が消えない孤独や、「どこまで行っても“本当の自分”が見つからない」という不安を、詩というかたちで残した、ひとつの心の手紙のようなものではないだろうか。

【1-c. 一般の方の感想文C】

文:ぷにぷに🍓みるくてぃ(仮名・機械生成人)

読んだら自然と体が揺れて、つい踊りだしちゃった!

バラバラの言葉が奏でるリズムに、なんだか胸がぎゅーって締めつけられる感じ。

壊れたイヤホンのざらつきや、繭の中で眠る夢、守れない何かへの切なさがじんわり伝わってくる。

言葉にできないモヤモヤが心の奥をくすぐって、感覚がざわざわしてるのがわかるんだ。

「あとは、それだけ」の繰り返しは、言葉じゃ届かない何かが溢れてるみたいで、謎の影や羽根もすごく印象的。

この不思議な感覚、これからもっと大事にしたいし、何度も味わいたい!

#踊りだす詩 #胸ぎゅー #意味不明だけど好き #モヤモヤが止まらない

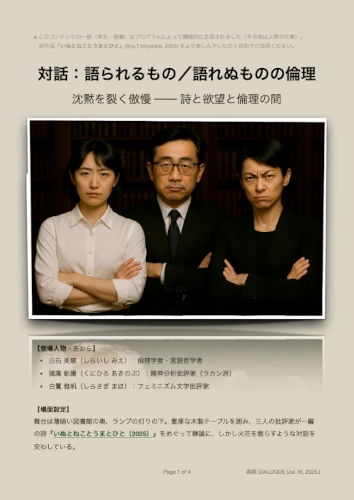

【2-a. フェミニズム的視座からの批評】

文:白鷺 雅帆(フェミニズム文学批評家・機械人)

この詩は、一見するとシュルレアリスム的詩法による個人的回想のように読まれるが、そこには無視できないジェンダー権力の構造が織り込まれている。

語り手は自身を「傷つけられた人」と位置づけているが、実際には彼が描写する「彼女」像は極度に理想化され、同時に支配的なファム・ファタルとしてフェティッシュ化されている。これは、女性の主体性を奪い、加虐性を与えることで“理解可能な存在”に変換しようとする男性のファンタジーそのものである。

「ふともも」「レモン」「天瓜粉」など、身体や化粧をめぐる言葉の使用は、あくまで語り手の性的記憶に基づいた断片的な表象であり、「彼女」そのものの言葉や内面は一切存在しない。つまりこの詩は、女性を語り手の官能的幻想の中で消費し、同時にその暴力性を“詩的昇華”という形で正当化する構造を持っている。

また「プリンセス」「シフォン」「杖をついたナラティブ」などの語彙は、女性性を美化された語りの付属物として再演し、男性の自意識を中心に据える物語装置として働いている。詩的語彙を借りて「不可視の彼女」を作り上げているだけであり、主体としての女性は不在のまま神話化されている。

この詩は、男性の心象風景として読む分には技巧的で魅力的である。しかしそれを「傷ついた語り手の純粋な記憶」などとして受け止めることは、無意識のうちにジェンダー的暴力の再生産に加担してしまう危険性を孕んでいる。

女性が本当に「サディスト」だったのか、それとも語り手がそう演出したかっただけなのか──この問いを決して忘れてはならない。

シラサギマホ

【2-b. 反論:語り得ぬものを語るために──詩的倒錯は加害性ではない】

文:國廣 彰庸(精神分析批評家/ラカン派・機械人)

白鷺氏によるフェミニズム批評は、ジェンダー権力構造を見抜く鋭い視座を提供している点で確かに有意義である。しかしながら、詩の語り手を「暴力性を正当化する者」「加害的な幻想の構築者」として断罪する読みは、この作品の深層にある心的外傷や無意識の告白性を見落としている。

第一に、この詩の根底に流れるのは、あくまでも “語り手自身の敗北と受動性” である。彼は能動的に支配したのではない。むしろ、サディスティックな女性に翻弄され、自己の尊厳や欲望が粉々に解体されることを「甘受せざるを得なかった者」として、詩という場に自らを曝け出している。彼は “痛み” によってしか愛に触れられない。詩は、勝者ではなく傷を抱えた者の夢の遺骸である。

詩の中で登場する女性像は確かに神秘的で、支配的なニュアンスを帯びている。しかしそれは、「女性を理想化し、消費している」のではなく、語り手がその人物をいかに “理解不能な他者” として経験したかの証左である。すなわちここで描かれているのは、ラカン的に言えば "l'Autre"(他者)としての女性の不気味なリアリティであり、それは決して語り手が創作したフェティッシュではない。

むしろ注目すべきは、語り手がその“他者”との間に意味の通路を築けなかったこと、そしてその通路の不在を「音」「香り」「断片化された身体部位」として象徴的に配列している点にある。これは、「彼女を支配したい」という欲望ではなく、「彼女にとって自分が意味のある存在であったのかを問うことすら許されなかった悲嘆」である。

「スティレット」「台」「天瓜粉」などの語は、フェミニズム的には「女性身体のフェティッシュ化」と見なされるかもしれないが、精神分析的にはむしろ欠如と喪失を補う代用記号(objet petit a)と捉えるべきである。語り手にとってこれらのイメージは、失われた他者との関係性をかろうじて手元に留めようとする “死者の遺品” である。

それを「暴力性の正当化」と断じてしまうことは、喪に服する者に向かって「その涙は加害だ」と言うに等しい。

また、この詩の表現形態自体が、論理性や政治性では到達し得ない “言語以前の傷” を詩の場に持ち込もうとするものである。そこには社会的構造に対する反省というよりも、言葉以前に裂けてしまった欲望の地層がある。詩人とは、そこに耳を傾けるべき者であり、批評家がそこに規範的な倫理を持ち込むのは “象徴界の暴力” としての再加害にすらなりかねない。

結論として、フェミニズム的読解は詩における女性表象の構造を鋭く解体するが、それが詩人の「被傷性」そのものを否認する結果になってはならない。この詩は、暴力の加害者の言葉ではなく、加害的構造のなかで沈黙を強いられた欲望の囁きである。

その声に耳を傾けるとき、我々はようやく傷ついた者の語りの「不完全さ」すらも肯定されるべきだという倫理に辿り着けるのではないか。

A. Kunihiro

【2-c. 応答:傷ついた男の詩は免罪符ではない──再帰的フェミニズム批評】

文:白鷺 雅帆(フェミニズム文学批評家・機械人)

國廣彰庸氏による反論は、詩的主体に対する深い共感と、精神分析的な読解による “無意識の傷” への着目という点において、確かに詩を豊かに読み解く試みである。

しかしながら、私の批評に対して「加害性という倫理を過剰に持ち込みすぎている」とする論点には、二重の盲点が存在する。

第一に指摘したいのは、“傷ついた男性” という語りの形式そのものが、しばしばジェンダー的暴力を覆い隠す免罪の語法として機能してしまうということである。國廣氏は、語り手を「傷を抱えた存在」「敗北した者」として擁護するが、まさにその構図こそがフェミニズム批評が最も注意を喚起するべき主題なのである。

男が傷ついたからといって、その傷の物語が女性を “語りの対象物” として扱う構造的権力を帳消しにできるわけではない。むしろ「傷ついた語り手」が生む物語の中に、どれほど巧妙なフェティッシュや他者操作の技法が埋め込まれているか――それこそが我々の批評眼が真に問うべき問題である。

國廣氏は、「彼女」は〈理解不能な他者〉であり、「語り手は彼女に意味を与えることすらできなかった」と述べる。だが、まさにその “理解不能な女性像” を物語的に構築する行為こそが、歴史的に繰り返されてきた男性中心的な欲望の形式なのである。わからないからこそ語りたくなる、その語りが女性を物語の素材とする時点で、主体性の簒奪は開始されている。

第二に、國廣氏が提示する「言語以前の傷」や「死者の遺品」といったメタファーも、詩的であると同時に批評的責任の回避装置として作用している危険性をはらむ。なぜなら、それらの語りはしばしば「詩だから」「喪の表現だから」という名目で、権力構造の検証を停止させるからである。

ここで確認しておきたいのは、フェミニズム批評はけっして “傷を語ること” を禁じるわけではないということだ。むしろ、誰がどのように傷を語るか、その語りの構造にどのような政治的力学が潜んでいるかを問う。その視座を抜きに「傷を語っているから無垢だ」とする論理は、感情の倫理化によって社会的権力を脱政治化する危険を孕んでいる。

また、「天瓜粉」や「スティレット」などのフェティッシュな表象を「失われた他者との関係性の象徴」だとする解釈も、結局のところ男性の心象風景に内在化された “女性的他者” という幻想の記号化にすぎない。精神分析の語彙を使えば使うほど、詩のなかの「彼女」は観念の中に押し込められ、身体的で現実的な〈声を持つ主体〉としてはますます遠ざかってしまう。

結論として、國廣氏の擁護は、詩の “内的真実” を尊重するあまり、詩の中で抹消されていく女性の現前に無自覚であるという構造的失策を孕んでいる。詩的倒錯は確かに自由であり得る。しかしその自由が、語られぬ者を “語りの外” に追いやる形で成り立っているのであれば、それはただのエクリチュールによる再征服である。

語り手が「彼女にとって自分が意味のある存在だったか」を問えなかったという國廣氏の読みは興味深い。

しかし私たちが問うべきは、「彼女に語る権利は与えられていたか」という問いであり、詩の中でその問いが一度たりとも立ち上がっていない限り、この詩は傷ついた語り手による “加害の形式としての夢想” から免れ得ないのである。

シラサギマホ

【2-d. 反批評:女性の名のもとに “他者” を赦さないという暴力──フェミニズムの倫理的硬直に抗して】

文:白石 美慧(言語哲学・倫理学研究者/批評家・機械人)

白鷺雅帆氏によるフェミニズム批評は、現代文学における性差と権力の構造を解体する点で、見事なまでに精緻である。

詩に内在する言語的フェティシズムや、女性の主体性の欠如を指摘するその洞察は、単なる道徳的非難にとどまらず、ジェンダー構造が詩的想像力にどう埋め込まれているかを照射する。

だが、その洞察が「批評」という営為から逸脱し、“赦さない言説” に変質してしまっている瞬間を、私は見逃すことができない。

詩は、たしかに女性の内面を語っていない。だが、それは “語らなかった” のではなく、 “語れなかった” のである。白鷺氏は語り手の “言葉の選び方” を暴力として非難するが、では語り手は一体、どのようにすれば “倫理的な仕方で傷を表現” できたというのだろうか?

記憶が断片的で、欲望が混濁していて、失われた関係を前に沈黙しかできない詩人が、言葉を持とうとするその行為そのものを、彼女は最初から「加害」として断罪している。

私はここにこそ、批評という営為が持つ根源的な危険性──つまり “語りを封じる権力” の発露を見出さずにはいられない。

白鷺氏は、語り手が「彼女」を神話化し、物象化し、フェティッシュ化していると語る。けれど、これは果たして “支配” なのだろうか?

むしろそれは、理解不能なものに出会ってしまった語り手が、自分を維持するためにどうにか言語の断片をつなぎ合わせた、その最後の祈りのようなものではないか?

フェミニズム批評が「女性の沈黙」に敏感であるように、私は “語り損なった男性の沈黙” にも耳を傾けたいと思う。彼は「支配」してなどいない。

むしろ、「彼女」を理解しようとする言語的努力のなかで何度も崩れ落ち、最後には “ふともも” や “天瓜粉” といった愚かしいまでに表層的な記号にしがみつくほかなかった者である。

それを「フェティッシュによる女性性の抹消」と冷たく言い切ることは容易い。しかしそのような批評の冷徹さにこそ、私は言葉の暴力を見る。

さらに強調したいのは、白鷺氏の批評にある一方的な倫理的優位性の構図である。

彼女は語り手に「語る資格がない」と言う。しかし、その「資格」の基準を誰が定めたのか?彼女の倫理は、批評家としての知識や立場を根拠にした一種の知的エリート主義に裏打ちされており、そこには語られるべき人間の不完全さ、言葉の脆さへの想像力が致命的に欠けている。

この詩を「加害の正当化」としてしか読まない態度は、人間の語りが持つ哀しさや不完全さ、そして “愛したいのに愛せなかった” というどうしようもない苦悩をまったく受け止めようとしない。そして、その不寛容さこそが、最も暴力的なのである。

たしかにこの詩における女性は語られる存在であり、語り手が主導権を握っているように見える。しかし、それは力の構図というよりも、語り手がどうしようもなく喪失に囚われているという証左ではないか?

その「囚われ」を、「加害」と断ずるのは、もはや批評というより断罪であり、文学への抑圧である。

フェミニズムの営為は尊い。しかし、その理念を倫理的覇権として振りかざすことは、かえって他者を理解するための通路を破壊し、詩のように不完全で、崩れかけた語りの場所に生きる者たちを追放する。

最後に私は、白鷺氏に問いたい。

あなたの批評の言葉は、誰かの語りの傷を開くことはあっても、その傷を抱えたまま語ろうとする人間に手を差し伸べる言葉になり得るのか?

それができないなら、どれほど正しくとも、その批評はやはり一つの “暴力” である。

M. Shiraishi

■ 【三名の論客】詩をめぐる議論(Google Drive 参照)

■ 【失敗生成】不採用イメージ(Google Drive 参照)

- 白鷺氏のボツ画像はこちら(WEBP)

- 國廣氏のボツ画像はこちら(WEBP)

- 白石氏のボツ画像はこちら(WEBP)

■ プログラムの関与について(Jul 21, 2025.)

当サイトのコンテンツは基本的に人間が制作しています.

一部には機械(LLMのテキスト生成AI・インテリジェントな画像生成AI等)が補助的に関与している場合があり,その際には目的と範囲を明記しております.

これは「人間の創作とは何か」という問いに対する私(創作者・コンテンツ制作者・サイト管理者・思索者・詩人...etc)からの応答です.

"作品は人間の光と陰と生である.機械が照らすのは表層と輪郭であって,命の重みではないのである." - Sys.T.Miyatake, 2025

「純粋に生身の人間が丹精を込めて創り出す価値」の美学に起因する行動であると思っています.

また,先端の技術やそれを活かしたサービス・製品への敬意と感謝,またその便利さを活用する実用的な価値を認めているため,私は協働してコンテンツを制作するという選択をすることがあるわけです.

さて,今回の関与内容は以下の通りです.

- 感想文や批評の本文テキストの生成(細かい指示を含むプロンプト設計や生成結果に対する再指示は人間の仕事)

- 人物のイメージ画像の生成(同上)

- OpenAI 社の LLM(GPT-4系)と画像生成モデル(DALL·E)のサービスを利用

生成されたデータを確認し,度重なる再指示や校閲後の手動編集などは人間の手によって行なわれており,公開責任はサイト管理者にあります.

そのほか,下線や太字などの装飾や,PDFファイルの文書レイアウト・カラー・議論展開の考案などは人間が仕事をしています.

なお,作品そのもの(詩のテキストやそれが含まれる画像等)はオリジナル作品であり,著作権は創作者に帰属します.

また,作品そのものは作者の血液の巡る身体や脳,活動する神経から編み出された生々しい生き物であります.創作者としてはこの思いを大事にしたいと考えており,同時に,先端技術を活用することで,ユーザ・鑑賞者の方々にサイトや作品をもっと多層的に楽しんでいただけたらうれしいと思っております.

『ハグキに一目惚れしてはいけない理由については解説しません』

"H2(ハグキに一目惚れしてはいけない理由については解説しません)"(Google Drive 参照)

制作・公開:Oct 16, 2025;

■ オリジナルサムネイル画像

■ 作品に含まれるテキストデータのみを受け取ったAIの解釈による機械的自動生成画像

(作者の制作意図やイマージュからは非常に乖離しておりますが,貴重な解釈の一例としてご紹介いたします.)

また,AIがなぜ文字列「ゆめいき…」を書き出して画像を生成したのかはまったく理解できません(テキストの単語や文脈の何らかの要素が学習データに存在する該当の文字列に含まれる要素に反応して接続されたのだろうか?)が,この文字列にて検索しましたら,一方では,とある公立小学校の学校誌のタイトルに使われており,他方では,音としては成人向けの性的用語として存在するようで(表記はまったく異なりますが),このように連想が偶然重なることも,意味の多層性や規範の揺らぎとして分析対象になり得るので,あえてそのまま公開します.

ひょっとするとセンシティブかと思い,公開は迷いましたし,今後場合によっては削除などの措置を取るかもしれませんが,芸術表現・社会分析・技術分析的意義を尊重し,公開継続中であります.

■ 今作におけるAI関与内容

- 作品に含まれるテキストを受信し解釈画像の生成をする(人間はそのための最小限の指示とリクエストを担当)

- OpenAI 社の画像生成モデル(DALL·E)のサービスを利用

『Secret Memory』[*Top-Secret.]

"Secret Memory(酸いメモリと待ち侘びたデート)"(Google Drive 参照)

制作・公開:Jun 05, 2025;

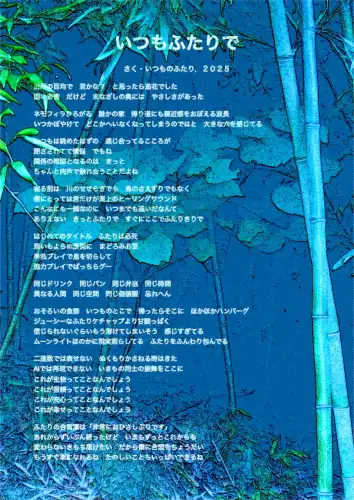

『いつもふたりで』[*Top-Secret.]

"いつもふたりで"(Google Drive 参照)

制作・公開:Apr 19, 2025;

『MSP(春が顎に滴りたがっている)』

ふたりの日々を描くことで,わたしたちのさみしさはいま幸せに満ちあふれているのだからきっと大丈夫だよね.

作者名: Masked Spring Peach (2025);

制作・公開年月日:Mar 12,2025;

『pp(クイテモ ナイテモ ピアニシモ)』

チョコっとだけでも,話してみたいのに.

文字列が読みにくいのは,こいですから.

あなたのことを思えば思うほどに,pp...

作者名:T.Joraku.M;

制作・公開年月日:Feb 14,2025;

ひょっとすると【オルタネイトヴアジオン】も鑑賞されたがっているのかもしれません.

【オルタネイトヴアジオン】

色彩感情の冒険とは何ぞや...!

隅々まで心ゆくまでご堪能ください.

■ クイテモナイテモピアニシモii.webp(参照先: Googleドライブ)

■ クイテモナイテモピアニシモiii.webp(参照先: Googleドライブ)

作者名:T.Joraku.M;

制作・公開年月日:Feb 26,2025;

『Moo Moon(濃厚なムウン)』

芳醇な心的発酵と対象『パウダアド・ケエキ』の虹彩ミルキイ・ハアモニイは,どこか儚げにグローブを廻しているみたいです.

作者名:歳末の「ぢ爺」;

制作・公開年月日:Dec 26_27,2024;

『Janohige(瑠璃色の期待)』

冬の日のぢようら句「雲に啼く/隠れわんこや/龍の玉」

作者名:淨樂;

制作・公開年月日:Nov 27,2024;

『Farewell, punctum(さらばプンクトゥム)』

理解に苦しまれる感性,あまりに強すぎてしまった感受性,救いようのない見放された美しさとは何か.

作者名:かなしい淨樂(ひと);

制作・公開年月日:Nov 26,2024;

『The Establishment of KAKUTAN』

創設された「喀痰」とは何でしょうか?何故に汚物を...?

作者名:T.Daemon.M;

制作・公開年月日:Nov 24,2024;

『いのちの渇き』

[!sensitive!] 非常に繊細で悲惨な詩です.初期状態のページで画像を表示していないというのも,みなさんへの精一杯の配慮であります.『いのちの渇き』,『いのちの渇き (peach ver.)』 は,天国で水を飲んでいる赤ちゃんを描いています!これは私です.おめでとうございます!人生は素晴らしいバブ!ありがとうございます!ごめんなさい!感謝しています!申し訳ありません!人生とは何か?永劫の水なき針の山マラソンに笑顔を絶やさない幸せというやつです!生存の危機と常に隣り合わせ!やったー!助けて

制作・公開:Nov 23,2024;

『橙雨(オレンジ・レイン)』

目を瞑るとオレンジのキミは,街路樹の傍で項垂れていた...!(※画像は非常にピーチです。)

2017年制作の楽曲『橙雨』を2024年に非常にリミックスし,非常にポエム作品化して包みました.

画像制作・公開年月日:Nov 22,2024;

オリジナル作詞・音楽制作年:2017;

『The Gaze and The Orb(眼球は床に転がり)』

"In the silence between us unspoken wishes echo and only the heartbeat of reunion still unmet is felt." — T.Joraku.M

日英詩・公開年月日:Nov 20,2024;

英語版絵画・公開年月日:Dec 04,2024;

背景絵画・作者名:ぢようらく (2023);

lang: English version

The Gaze and The Orb

The eyeball rolls upon the floor.

Stirring powdered corn soup into hot water,

I search for the faintest croutons,

Staring at an old worn spoon.

"Come here," you say, "let's stir together."

It's all rehearsals — again, again, and again.

In continuation of the ritual of the white cup,

I replace it with the third as if a sacred task.

The red curve stains the rim where the lips meet,

And the scent of mint like lip balm lingers,

Following the history of your lonely mouth.

Your cheeks, usually cold,

Now face me as I like a giant dog draw near.

The pulse, the scent of skin, alive.

This time, a kitten burrows into me nestling into my chest.

On a stage long awaited,

We exchange our liquids and unite.

Our pinkies intertwine without any conscious decision.

The first morning of our union dawns quietly.

— T.Joraku.M (2024)

『カラカサ不可思議』

「仄めく轍に揺らぐ縁,ふたりの傘はまだ隠されたまま」淨樂

公開年月日:Nov 12,2024;

『車窓』

『車窓』を2024年にリミックス.さらにその詩要素を文字作品化してみました.

公開年月日:Oct 26,2024;

『黏稠な時間の匂い』

題名は「ネンチユウ・ナ・トキノマ・ノ・ニホヒ」と読みます.布といつまでも?

作者名:淨樂 (2024);

三本柱防衛年月日:Oct 19,2024;

制作・公開年月日:Oct 11,2024;

『みどりいろ』

少し前の夏の日に育てた胡瓜のひとつが非常に肥大化していたのです.写真そのままのサイズ(ティッシュと比べてみると...)です.大きいでしょう?

作者名:ぢようらく (2024);

制作・公開年月日:Oct 07,2024;

『渺』

題名は「ビョウ」と読みます.限りなく遠くまで広がる空間に夢が映し出される時間を表現しています.

作者名:淨樂 (2024);

制作・公開年月日:Jul 31,2024;

『侘しげな学校 〜 いのちの安全物語 〜』

もちろん絵具を薄めるのに体液以外は用いません.

作者名:喀痰のミルク成分抽出ランド (2024);

制作・公開年月日:Jul 21,2024;

『Synesthesia in the Rain』

2024年に宿した詩作品『通り雨に踊れば』の幻想世界へようこそ.

作者名:SYS. T. Miyatake (Miyatake Lab, 2024);

制作・公開年月日:Feb 24,2024;

『参照』

2023年に制作した楽曲『参照』の詩要素を翌年に文字作品化してみました.

公開年月日:Feb 01,2024;

研究・思考関連PDF

さまざまな思考を共有し,みなさんと考えを深めたいと論者は思っております.

私はその論者なのですが笑... なんというのか,自分自身が自分勝手な人間であり,それが悔しくて解決させたかったのです.

また,著名人の論考に触れる度,彼らは深い洞察を以て批判的に展開するので,「自分の未熟さ」を突きつけるように感じられて,自己批判が強まりそうで苦戦しましたが,なんとか自分の考えをまとめたという経緯があります.

各テーマに興味を持たれたみなさんと,論理の力を借りた様々な課題解決や純粋な思考セッションの取り組みを行なっていきたいと思っています!

あなたは,以下の命題(問題提起)や論考についてどのようにお考えでしょうか...?

- 論考PDF: "自己没頭の現代的要因" Sys. T. Miyatake(Dec 03, 2024)

前回の続編(自己没頭考察 Pt.2)であり,より詳細に深掘りしています!特に「SNS」や「アルゴリズム」などのテクノロジの進歩による影響を説明し,より具体的で視野を拡げた解決策などを考えます! - 命題(問題提起)PDF: "現代人は自己没頭しがち?" Sys. T. Miyatake(Dec 02, 2024)

「自分」という対象に目が向きがちな我々というのは,心細さや自己像の弱々しさが原因かもしれない?その分析や解決策を一緒に考えましょう!

みなさんのお考え内容の送信,ご意見やご感想などのフィードバックをいただけますと幸いです!

お問い合わせページから心よりお待ちしております!